顺德区杏坛镇文化旅游景点

顺德逢简村,被誉为广东最美农村,顺德周庄,适合坐着小船,吹着江风,听摇撸划水,看几百年古桥的倒影。来顺德,吃也是重中之重。耘苑的墨鱼丸弹牙,牛肉鲜美,是很有代表性的顺德菜。小时候的芝麻糊都是手磨的,芝麻香味弥漫在空气中。在逢简遇到手擂芝麻糊,一如小吋候的香滑。佛山的逢简水乡堪称岭南水乡一绝,即便与闻名遐迩的江南水乡相比也不遑多让,有“广东周庄之称”。水乡地处杏坛镇北端,水文资源极佳,绕村居水道逾10公里,辖区水道达28公里之多。游人泛舟荡漾碧波之中,大有曲折迂回无穷无尽之感。水乡至今远离都市喧嚣,空气清新宜人,与岭南古村格局相辅相成。而两岸古屋古树交错分布,石板街道纵横,通常只有村民三三两两经过,大有陶渊明诗句中“野外罕人事,穷巷寡

尢列故居是孙中山辛亥革命期间于南方的一个秘密据点,位于广东顺德杏坛镇北水村。尤列故居建于清代道光十七年(1837年),是一座占地351平方米二进三间布局的砖木结构居民建筑,距今有160多年的历史,2002年,被定为广东省文物保护单位。尢家大宅始建于1837年,上世纪六十年代被破坏。以前尤家大宅占地几十亩,有新旧两个花园。1895年尤列与陆皓东、周昭岳等人回北水创办兴利蚕种公司,以经营优良蚕种为掩护,秘密进行革命串联活动。孙中山多次在此议事,并为书问榜兴利在我,利归于农,陆皓东也在此绘出青天白日旗的初样。据当地老人介绍,孙中山、尤列等人在这里还差点出了事,事情是这样的:有一次,尤列与孙中山等人正在开会时被清兵包围,危急时刻,尤列与孙中

刘氏大宗祠位于杏坛镇逢简村,堂号“追远堂”。始建于明永乐十三年(1415年)明天启年间扩建。清嘉庆年间及2002年多次重修。刘氏供奉至今已有二十二世了。当时称“影堂”,后改为:“追远堂”。是目前珠三角保留最完整、规模最大的明代祠堂。是逢简最大的祠堂,也是顺德五大祠堂之一。据传,逢简刘氏是中山靖王之后,与刘备同宗,是汉高祖的后裔。刘氏大宗祠是逢简古村“第一祠堂”,无论占地面积还是气势都是其他祠堂所无法比拟的。宗祠建于明永乐十三年,为刘氏五世祖率族建祠。明天启年间进行过修缮,扩建东西钟、鼓二楼及周边楼阁等。宗祠坐北向南,三路三进四合院式结构。硬山顶,龙舟脊,青砖墙。是顺德年代较为久远,造型较为独特的宗族建筑。它五门的整体设计,在附近的祠

和之梁公祠,堂号“世昌堂”。建于清光绪年间(1875—1908年),历时30年才建成。中堂前庑面阔三间,进深两间,体量较大。后堂前后三步廊。祠堂规模较大,完整的保留了清后期的建筑风格。祠堂的砖、木、石雕工艺精致。是逢简村保留最好的祠堂之一。和之梁公祠位于逢简嘉厚街,占地接近900平方米。祠堂大气而不失精致,高耸的人字封火山墙,淡雅的灰塑正脊,青砖墙白的麻石脚交相辉映,恢弘之感在一片村落民居中脱颖而出,是梁氏族人重要的宗族活动中心。

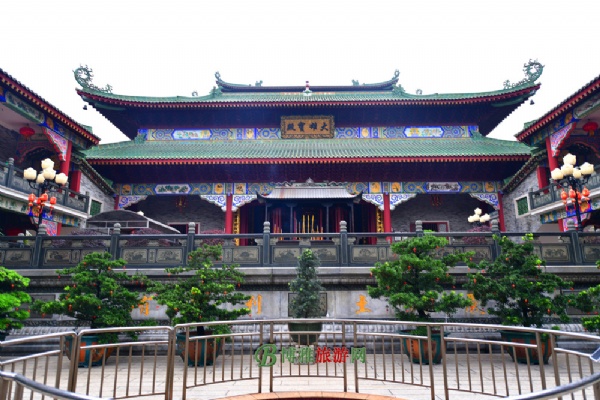

觉妙净院始建于1852年(即咸丰二年)。原为李姓祖屋,建筑面积约160平方米之民房。该院原名“胜乐庵”,到解放时听说已经历六任住持,由于60年代因残破而毁坏。后由于1986年至1990年间有港澳华侨及内地善信鼎力集资在原地重建。又由于1997年经上级批准扩建了讲经堂,释家殿堂,观音阁、地藏殿、祖堂、功德堂等。至今建筑占地约6000平方米,建筑面积3000平方米。从净院更名浅探其由,觉妙妙在佛祠中有“二觉”之说,即“等觉和妙觉”。等觉者菩萨之极位,妙者是佛也。亦从门联浅探其意,觉悟即如来,妙法渡众生。觉者是佛,如来同样也是佛。妙法是佛法之别称,不过从联意中体现从小乘云自渡向大乘之普渡发展,是佛教的自我革命过程。又从莲池观音之门对中“证

漱南伍公祠位于杏坛古朗。建于明崇祯四年(1631年)。祀奉古朗伍姓二世祖漱南公及其配室胡氏、余氏。坐北向南,三间三进,总面阔29米,总进深24.6米,占地约2000平方米。硬山顶,抬梁式砖木结构。头门面阔三间,进深24.6米,阔29米,连接东西两偏间。镬耳山墙,碌筒瓦面。两侧包台高1.5米,基座石刻花纹。石栏板雕贵人出行图案。梁架托木雕贵人敬酒及迎宾图案。梁架雕花至前檐,地面铺设阶砖。第二进面阔14米,进深32.3米。梁头木刻花纹及贵人出行图案。屏风精致。第三进面阔14米,进深32.3米。梁架精造构筑。地面铺砌阶砖。此祠建筑开阔高大,柱间斗拱亦雄浑,柱础形式多达五六种。头进偏间墙上镶有三块碑记。第一块为:“抱扑祖新积业碑记”,落款为

尢氏大宗祠位于杏坛镇北水村。清雍正三年(1725年)建后座,清乾隆三十年(1765年)建中座,三十四年(1769年)建头门,历时四十二年。坐南向北,三路三间三进,总面阔36米,总进深68.55米。硬山顶,青砖墙。东西有青云巷,偏间。祠内雕梁画栋。前座为红砂岩基础,两边包台,白石门框。中座前面有宽阔的天井和露天平台,长廊阔五间。祠内有碑志多块:一、《新社碑记》,落款为“乾隆四十年(1775年)岁次乙未季春朔越谷旦勒石”。二、《阖族公议附章程碑记》,落款为“光绪十八年(1892年)岁次壬辰孟冬吉旦丕基堂立石”。三、《十四传孙荣附产业土名税亩列》,落款为“光绪十八年(1892年)岁次壬辰孟冬吉旦式谷堂立石”。四、《重修始祖祠碑记》(一)、

龙潭刘氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭村安教大社A6号前。清道光五年(1825)建筑,中华民国十三年(1924)重建,2004年再重修。坐东北向西南,三间三进带左青云巷,总面阔16.14米,进深47.02米。硬山顶,灰塑脊,镬耳封火山墙,青砖墙,麻石及红砂岩石脚。白石门额阴刻“刘氏大宗祠”,落款为“民国甲子年重建李翰芬书”。头门、中堂的前廊均置鳌鱼托脚。步梁略呈月梁形式,梁上通体雕刻麒麟、缠枝花草、戏剧场景等纹饰,雕刻繁缛精致。木雕封檐板、人物挑头相当精致。麻石栏杆浮雕人物、花瓶。门枕石上浮雕仙童、仙鹤。墙楣存“醉中八仙”等多幅壁画,精美且保存较完整。祠堂雕刻水平较高,该祠是顺德保存较好、规模较大的祠堂建筑。廊内存《后垂远会

宋参政李公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简村塘头街1号。是李姓为纪念迁居逢简的始祖李仕修而建的宗祠。始建于明天启年间(1621—1627),清康熙二十四年(1685)重修,现为晚清风格。坐东南向西北,三间三进,面阔11.57米,进深46.30米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,素胎瓦当,青砖墙,头门鸭屎石脚,中堂、后堂为麻石脚。头门进深两间9架,前廊三步。梁头雕有简化的鳌头、博古纹及花果纹饰,麻石虾公梁上雕有鳌头,驼峰、梁下石雀替雕有博古纹饰。中堂德昌堂进深三间13架,前四架轩廊,后三步廊。祠堂前带麻石地堂,麻石素面栏杆围护,在顺德祠堂中少见。祠前小涌设“李德昌堂水埠”。祠堂雕刻较为精细。建筑形制和建筑特色保存较完整,是顺德晚清祠堂

高赞梁氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞东胜大街1号。清乾隆十三年(1748)建,光绪二十三年(1897)、1997年重修。坐西北向东南,广三路,总面阔28米,中路面阔三间13.6米,进深三进47.8米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,青砖墙红砂岩石脚。头门进深两间9架,前廊双步。梁架通体雕刻缠枝花卉纹饰,繁细精致。墙楣有“瑶池宴乐”、“蓬莱仙境”等多幅壁画,有“光绪戊戌仲夏”、“陈瑶石画”。次间包台台身为红砂岩石,上浮雕麒麟、梅花鹿等瑞兽。台基上雕有缠枝花卉。门枕石雕龙纹、麒麟等瑞兽。中堂昌大堂进深三间11架,前后双步廊。乾隆年间的堂匾仍存。堂前两庑体量较大。后堂进深两间10架,前四步廊。祠堂规模大,用料较好,制作精良。200

马齐陈氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐居委关东大街59号。明万历二十八年(1600)落成,清同治十年(1871)、2004年重修。坐东向西,广三路,总面阔23.5米,中路面阔三间13.6米,进深三进42.7米。硬山顶,龙舟脊,主体建筑为人字封火山墙,灰塑龙舟脊,素胎瓦当、滴水,青砖墙麻石脚。部分红砂岩地面和覆盆柱础。砖雕、石雕、梁架木雕细腻生动,十分精致。墙楣存族人陈士圣所绘的二十四孝图壁画廿二幅,书画俱佳。鎏金通花木横披图案繁密,雕工精细。墙楣上的砖雕,与青云巷门的砖雕,面积较大,雕工非常细致,是祠堂砖雕装饰的精品。该祠规模较大,主要保存清晚期岭南建筑风格,存有部分明代建筑构件,是顺德区较有艺术价值的古建筑之一。2009年

古朗梁氏宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇古朗村东边街23号。建于明代后期,清光绪二十七年辛丑(1901)重修,现存清后期建筑风格。坐西南向东北,三间三进,总面阔14.2米,总进深48米。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,绿琉璃瓦当、滴水剪边,青砖墙,麻石、红砂岩石脚。头门进深两间11架,前廊三步。左右次间设包台,台基雕花。中堂进深三间12架,前双步廊,后三步廊。梁架和驼峰上的雕刻均较细致。后堂进深三间13架,前四架轩廊,后三步廊。轩廊梁架呈仿月梁形式。祠堂墙楣上存有“子路问津”、“石鱼图”等多幅壁画,上有光绪辛丑的年款。祠内覆莲柱础少见,所保存部分鸭屎石柱础,雕刻古朴,并经垫高、修补。祠堂记录了顺德祠堂发展历程的痕迹。2009年7月

五龙庙位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭村圩庙前大街4号。道光五年(1825)建,光绪二十四年(1898)、2004年重修。坐西北向东南,三间两进,面阔8.80米,进深21米。硬山顶,马头封火山墙,山墙上有灰塑金鱼、花石等图案,绿琉璃瓦当,滴水剪边,青砖墙,红砂岩石脚。前殿进深两间8架,前设双步廊。前廊梁架雕刻精美的佛手瓜、杨桃、仙人、云纹等纹饰,木雕工艺精湛。门口存红砂岩石狮1对。墙楣存“英雄博问”等壁画多幅,罗渊泉画。封檐板上雕有人物故事,雕刻精细。正殿进深三间13架,前后双步廊。石柱上有道光年间的对联。庙宇木雕、灰塑精致。庙内存《重建龙母天后五龙三庙碑记》等清道光、光绪年间的碑刻。该庙是顺德较具代表性的晚清庙宇建筑。2006年1

麦村秘书家庙位于广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村麦南大道6号。清乾隆十四年(1759)建,光绪二十六年(1900)重修,祀奉麦明远。坐西北向东南。广三路,面阔三间,进深三进。总面阔25.88米,中路面阔14米,总进深46.25米。硬山顶,灰塑脊,人字封火山墙,素胎瓦当,滴水剪边,青砖墙,麻石、鸭屎石脚。头门进深两间9架,前设双步廊。前廊梁架通体雕刻花卉、人物图案,精美生动。“秘书家庙”木门额有乾隆二十五年年款,边框雕人物故事图案。砖雕人物墀头精致。中堂广绪堂进深三间11架,前后双步廊。后堂前设四架轩廊,后九檩搁墙。祠堂内部分梁架呈月梁形式,驼峰纹饰细致。祠堂规模较大,装饰较精致,祠内的《重修家庙题签碑记》记录祠堂沿革历史。2009年7月

马东何氏家庙位于广东省佛山市顺德区杏坛镇马东村马东小学侧。始建于明代,清道光七年(1827)、2001年重修。坐西北向东南,三间三进带左右青云巷,总面阔14.22米,总进深40.81米。硬山顶,龙舟脊,高大镬耳山墙,素胎瓦当、滴水剪边,大青砖砌墙,麻石脚。头门进深两间九架,前设双步廊。“何氏家庙”木匾边框饰有人物故事图案。中堂忠孝堂进深四间十一架,前设两组双步廊,后廊亦为双步。后堂高两层,前设四架轩廊,后六檩搁墙。栏杆雕有暗八仙图案。二楼的坤甸木方格花窗,工艺精湛。祠堂步梁、架梁均砍削成月梁形式。木柱略呈梭形。驼峰、梁底雕刻精致花卉。该祠保存了明清两代的建筑特色,是考察顺德祠堂建筑发展历程的实物,有一定历史价值。2009年7月,马东

前所何公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇西北村西岸大路13号。西岸何姓四世祖前所公的私伙祠。始建于明末清初,清光绪二年(1876)重修。坐东北向西南,三间三进带左青云巷,中路面阔13米,总进深46.3米。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,素胎瓦当、滴水剪边,青砖墙,红砂岩石、麻石脚。头门进深两间11架,前廊三步。墙楣存多幅壁画,澜石麦维宽作,保存较完整,并有光绪丙子年款。木檐枋上通体浅浮雕瑞兽、花草,枋上以柁橔隔架,柁橔雕成狮子状,较为特别。红砂岩石檐柱及柱础,低矮的红砂岩石包台,红砂岩石门框,麻石门枕石上浮雕法器。后堂进深三间13架,前三步,后四檩搁墙。明间上方置蚝壳横披。祠堂建筑风格沉稳古朴,具有艺术价值。2009年7月,前所何公

孝通殿又称龙母庙。位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭圩庙前大街5号。宋咸淳元年(1265)创,历明嘉靖、清乾隆四十四年(1779)、道光五年(1825)等多次重修,现存清建筑风格。坐西北向东南,面阔三间11米,进深两进19.4米。硬山顶,“双龙戏珠”陶塑脊,高大马头封火山墙,山墙上饰丰富的灰塑,绿琉璃瓦当、滴水剪边,青砖墙,麻石脚。前殿进深两间九架,前设双步廊。正殿进深三间十三架,前后三步廊。庙宇木雕、石雕、砖雕精彩纷呈,虾公梁、门枕石、封檐板、梁架、墀头等处,均饰有精致图案。内存光绪年间的“龙光再焕”木匾和--行敬奉的美木雕。庙宇是顺德清代庙宇建筑的杰出代表之一,在信众中具有较大影响。2006年10月25日,孝通殿(龙母庙)被列入第

古朗村位于顺德杏坛镇,离镇中心西北5.5公里,面临甘竹滩,面积5.42平方公里,户籍人口4800余人。古朗村素有“西江水先到古朗”的说法,村内水道纵横,古桥座座。和顺德很多古村一样,古朗也已经有了数百年的历史。古朗开村于宋末元初,鼎盛时期有万余人口。数百年过去,古朗八景——青云起凤、西河洗浴、沙溪分流、飞舟引龙、二角孖松、碧波玲珑、跨鳌映月、永安芙蓉等大部分还保存着。走进古朗村,一股岭南水乡的气息扑面而来。民国的、晚清的、甚至是明早期的建筑比比皆是,行走其中,仿佛置身于一幅岭南画卷之中。古朗村还是顺德著名的“长寿之乡”。清朝时,有一位老人年过百岁,乾隆皇帝当时亲自下圣旨纪念,至今还留有记载此事“百岁坊”。到了现代,村中长者生活悠闲安

景崖黄公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇右滩锦兰坊一巷1号。祀奉右滩黄姓六世祖景崖公。清光绪十一年(1885)重修,存清中期建筑风格。坐西南向东北,广三路,总面阔29米,中路面阔三间13.4米,进深两进深41.6米,占地面积达1200多平方米。硬山顶,灰塑脊高大,人字封火山墙,青砖墙,鸭屎石、红砂岩石脚。头门前廊梁架雕刻精美。墙楣“醉酒图”存光绪十一年年款。后堂进深五间18.5米。前为三组轩廊。中为七架梁。后三步廊。结构较独特。后堂前两庑体量较大。祠堂木雕十分精细,驼峰雕刻花卉及麒麟、鸟雀等,鳌鱼托脚鳞、须、脚等细节较讲究。部分梁架稍呈月梁形式。该祠规模较大,也具有一定的艺术价值。2011年9月,景崖黄公祠被列入第五批顺德区文物保护单

西马宁何氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇西马宁大巷二巷11号。始建于明代,清道光六年(1826)、咸丰十一年(1861)重修。坐东南向西北,三间三进,面阔15.30米,进深57.80米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,素胎瓦当,滴水剪边,青砖墙,麻石、红砂岩石脚。头门进深两间十三架,前设四步廊。门框内阴刻道光年款。门枕石、隔架科石雕精致生动。中堂列宿堂进深三间十一架,前后双步廊。前带麻石砌就的低矮月台。后堂进深三间十一架,前后双步廊。堂内存同治八年(1869)的圣旨木匾。祠堂石刻、木刻、砖雕、灰塑保留较好,壁画可辨出题款,是较具代表性的清代顺德宗祠建筑。2009年7月,西马宁何氏大宗祠被列入第四批顺德区文物保护单位。

百岁坊位于广东省佛山市顺德区杏坛镇古朗村天市街卫生站侧。清乾隆十七年(1752),为伍得觉之妻梁氏101岁寿终而建。坐北朝南,三间四柱三楼石牌坊。明间阔1.43米,次间阔0.78米。通高约4.8米。红砂岩和鸭屎石质,重修时加入花岗岩。歇山顶,脊饰鳌鱼宝珠。出三抄砂岩如意斗栱托檐。明楼龙门枋阴刻楷书“贞寿之门”。额枋正刻 “百岁坊”,落款:“旌表百岁伍门梁氏”,“乾隆十七年仲冬谷日”,背刻梁氏生卒、赏赐情况。额枋正面雕有双龙戏珠及人物场景图案。牌坊背面置“恩荣”牌匾,牌匾边缘环绕双龙戏珠及双鳌。牌坊为顺德少数几座牌坊之一,雕工精细,有较高的价值。2006年10月25日,百岁坊被列入第四批佛山市文物保护单位。

林氏大宗祠位于顺德区杏坛镇昌教村,1276年宋景炎年间由新会大江乡开族到顺德昌教乡,祠堂最初建于元、明朝之间,早期规模比较小,于清朝乾隆年间进行大规模扩建,最大建筑面积清同治年间达十亩地之大,现存建筑实体也有5亩之多。林氏算是昌教村比较大的宗族之一,其宗祠也是保留得比较完整。好多都系清中期遗留下来的古物。横梁上的精细的雕工争奇斗艳,艺术价值极高。每一个都诉说着不同的寓意、故事。落雁平沙,玉麟吐书,松龄鹤寿等。历史上昌教林氏人才辈出,有清朝乾隆年间五品顶戴林雨田、清同治十三年钦点武进士守备营副将林滢。近代国民革命军少校团长林安民;十九路军大刀队教练林少立,淞沪第一战抗日名将蔡廷锴将军部属上尉团长机关官林景芳。

陈永思堂水步位于广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐居委关东大道东北楼前马齐大涌边。始建年代不详,清道光二十七年(1847)重建。坐东北向西南,面向马齐大涌。中砌麻石平台,前有台阶上下船。麻石砌的后墙上嵌有石匾额,长2.6米,宽0.85米。阴刻篆书“陈永思堂水步”,落款为“道光丁未重建 容驷书”。平台两边各以15级麻石台阶登上关东大道。昔日此处可供一艘大型人力车渡湾泊,每天往返大良一次,村民将该水步与东边原有的“陈崇本堂水步”合称为“大良(渡)埠头”。该步头是考察顺德宗族与社会的运作方式,以及交通历史的实物。 2009年7月,陈永思堂水步被列入第四批顺德区文物保护单位。

东庄陈公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐居委关东大街41号。明万历年间(1573—1619),为祀奉马齐陈姓八世祖而建。坐西北向东南,三间三进, 带左路建筑。中路面阔11.60米,进深37米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,灰碌筒瓦,素胎瓦、滴水剪边,青砖墙,鸭屎石脚。头门前廊双步,前廊步架略有弧度,步架间有木雕托脚。第二间梁架的梁头雕成如意状。砖雕花窗,边框雕刻精细的博古、花卉图案。祠堂石柱多为八棱形鸭屎石质,鸭屎石门框及地面,屋顶曲线和缓。头门前廊、中堂梁架呈较明显的月梁形式。祠堂明代建筑风格犹存。2009年7月,东庄陈公祠被列入第四批顺德区文物保护单位。

伍宪子故居位于广东省佛山市顺德区杏坛镇古朗竹林二巷2号。清代建筑。坐西南向东北,三间两廊式民居。总面宽10.80米,总深8米。硬山顶,平脊,灰碌筒瓦,青砖墙。故居主人伍宪子(1881—1959),原名庄,又名文琛,号梦蝶。近代报业名人。早年随康有为受业,加入保皇会,历任《香港商报》、《南洋总汇报》、《国事报》主笔。民国初年,任广东、湖北内务司司长,并与徐佛苏合办《国民公报》。其后创办《唯一日报》、《共和日报》、《平民周刊》和《丙寅》杂志、《世界日报》、《纽约公报》等报刊杂志。其故居有保留的价值。2006年10月25日,伍宪子故居被列入第四批佛山市文物保护单位。

上地跃龙桥位于广东省佛山市顺德区杏坛镇杏坛上地前街。清康熙十七年(1678)建。为单孔石拱桥。东南-西北走向跨越前涌,连接前街与东便街。全长13.2米,顶宽3.25米,高3.6,跨度4.50米。桥墩为红砂岩石质,以由深浅颜色不同的两种红砂岩石块横联式砌置桥拱。红砂岩石筑桥面。红砂岩石栏板上阳刻“跃龙桥”三字,落款为“康熙戊午(1678)”。一边现存石阶10级,一边现存石阶11级。石级由红砂岩石、鸭屎石混合构筑,比一般桥梁的台阶略宽。桥梁保存较完整的清初建筑风格,具有较高的历史、艺术价值。2006年10月25日,跃龙桥被列入第四批佛山市文物保护单位。

麦孟华、麦仲华故居位于广东省佛山市顺德区杏坛镇吉祐村爱日名关二巷4号。是麦孟华、仲华兄弟的祖辈世代居住之所。坐西向东,面阔10米,进深5米。现仅存大厅一座。硬山顶,龙舟脊,镬耳山墙,素胎瓦,青砖墙。麦孟华(1874—1915),字孺博,号蜕庵。光绪十九年(1893)恩科举人。曾参与公车上 书-,是维新派报业的主力军之一。麦仲华(1876—1956),字曼宣,号武颖。清诸生。康有为的受业弟子,女婿。民国初曾任司法储才馆秘书、香港电报局局长等职。其故居是研究中国近现代史的物证。2006年10月25日,麦孟华、麦仲华故居被列入第四批佛山市文物保护单位。

龙潭水闸位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭村齐杏联围顺德支流涌口。始建于清道光二十年庚子(1840),光绪十六年(1890)重修。闸东西走向,单孔闸。长38.6米,闸面宽6.4米,面积247平方米。麻石砌筑闸墩。前闸为麻石砌筑结构,木桩基础;后闸为桨砌石结构,天然地基。闸墩上有麻石质栓门石。闸前麻石匾阴刻“龙潭水闸” 四个楷书大字,落款为“道光二十年庚子建”、 “麦村万玉店造”。闸旁有麻石刻碑一块,内容为乡约事宜。该闸是顺德保存的较有规模的清代旧闸,对研究顺德的水利史有着重要的意义。2006年10月25日,龙潭水闸被列入第四批佛山市文物保护单位。

何彦及其父墓位于广东省佛山市顺德区杏坛镇西登村小金山北端。墓主是明按察副使、太仆寺卿何彦及其父。坐西南向东北。南端为何彦父亲何千之墓,宽4.6米,深4米,高2米。北端为何彦墓,宽5.3米,深4米,高2.5米。两墓均为交椅状,由鸭屎石构造。垅环中央置卷云纹装饰或宝珠,山手上均置两只鸭屎石貔貅。何彦墓碑龛雕成屋状,5坑,八棱形鸭屎石柱,中嵌黑云石墓碑,墓前存香炉和麻石祭桌,桌上刻“何石川祖山拜桌”。何彦及其父墓是顺德保存较好的明代墓葬,具有艺术、历史的研究价值。 2006年10月25日,何彦墓被列入第四批佛山市文物保护单位。

明远桥在杏坛镇逢简乡,按顺德县志记载,该桥为宋代李仕修建造。这是顺德梁式三孔石拱桥中,文献记录最早的一座。因经历代重修,现桥已难找宋代风貌,仅存明代的风格了。史料记载:李仕修,字建业,杏坛镇逢简人,宋代庆元已未(1199)科进士,任福建肃政廉访司佥事,升浙江行省参政,曾在乡筑大石桥数座,便利行人。该桥为梁式三孔石拱桥,红色沙岩石构筑。全长24.8米,顶宽4.7米,高4.5米。桥拱为纵联砌置法,桥栏华板刻有各种花纹图案。两旁望柱各十四条,柱头雕石狮一只,现仅存十只。该桥两边斜道不砌石级,行人来往象上下斜坡一样,古代车马过桥,可畅通无阻。站在桥上左右眺望,宽阔的河涌两岸,整齐的石砌墙紧靠河壁。蕉林蔗地上,旧日店铺基础依稀可辨,为我们勾勒

巨济桥位于广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简村逢简圩入口处。宋李仕修主建,历经重修,民国十八年(1929)重建。桥为三孔石拱桥,南北走向。长23.6米,宽4.5米。桥墩用麻石砌成,墩下砌三角形分水尖。以麻石块横联式砌置桥拱,条石横向砌成桥面。桥身石匾刻“巨济”两字,落款“民国十八年合乡重建”。桥栏板雕有花纹图案,并刻“桥面一带,禁卖什物,有碍交通,严拿究罚”和“齐安义盛造”字样。该桥是顺德保存较好的清代石拱桥,对研究顺德社会历史、桥梁建筑史具有较高的价值。2006年10月25日,巨济桥被列入第四批佛山市文物保护单位。

金鳌桥,又名玉蝀桥。位于广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简村根小组大地街。清康熙三十六年丁丑(1697)科进士刘云汉建造。曾于民国十年(1921年)重修。桥为单孔石拱桥,南北走向,跨越丁字桥涌。桥长14米,宽3.05米,高3.50米,孔跨6.9米。桥墩为红砂岩石质,以红砂岩横联砌置法砌筑桥拱,桥面用白色水成岩砌成。桥两边各有十三级石级,桥栏一边阳刻”金鳌”,另一边刻有“玉蝀”二字,并阴刻“民国十年辛酉冬修”。桥梁是顺德顺德保存较好的清初桥梁。2006年10月25日,金鳌桥被列入第四批佛山市文物保护单位。

节孝坊位于广东省佛山市顺德区杏坛镇古朗村排牙坊。清嘉庆三年(1798),为伍文光妻林氏立。牌坊坐西北向东南。为四柱三间三楼庑殿顶石牌坊。高4.25米,明楼宽3.3米,总宽5米。牌坊以花岗岩构筑,脊两端饰鳌鱼咬含,出三抄如意斗栱托檐。柱根有抱鼓石夹护。明间檐下置“圣旨”石匾,匾框以龙凤环绕。坊额正面阳刻“节孝”,背面刻“奕世流芳”四字。次楼枋额上浮雕葫芦等图案。节孝坊是顺德存留较少、保存较好的牌坊,石雕工艺相当精湛,具有较高的历史、艺术价值。2006年10月25日,节孝坊被列入第四批佛山市文物保护单位。

昇平人瑞坊位于广东省佛山市顺德区杏坛镇上地石狮巷4号左前方。清同治六年(1867)为旌表何大宽百寿而立。牌坊坐西北向东南,为四柱三间单向冲天式石牌坊。高5.35米,面宽4.5米。整座牌坊以花岗岩筑成。柱顶饰宝珠。前后柱根有八块抱鼓石夹护。明楼中悬“圣旨”石匾,枋额上阴刻“昇平人瑞”四个行楷大字,落款为“同治六年(1867)奉旨旌表百岁 教授文林郎何大宽立”。 枋下雀替浮雕博古、花卉纹饰。该牌坊形制基本完整,是顺德仅有几座清代牌坊之一。2006年10月25日,昇平人瑞坊被列入第四批佛山市文物保护单位。

合兴当铺位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭村委会内。清代建筑。坐北向南。面阔12.68米,深9.5米,高五层共24.50米,占地约121平方米。平顶,青砖墙,红砂岩墙基高3.6米。墙上开四排红砂岩石猫儿窗。当铺大门存有铁门框。楼内部两条巨大的砖柱直通楼顶,每隔一段夹以麻石。依柱用木砌楼板,以木檩条承托楼板。该当铺外墙及内部结构较完整,是顺德罕见的、保存较好的当铺,对研究顺德金融业发展有着重要作用,具有很高的历史、艺术、科学价值。2006年10月25日,合兴当铺被列入第四批佛山市文物保护单位。

爱日桥位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭村古粉牌坊前200米,是通入古粉村的重要通道。明代建筑。桥为单孔石拱桥。东南-西北走向,长13米,顶宽3.4米,高3.6米。以红砂岩条石横联式砌筑桥拱,券顶稍尖。桥面横向铺砌白条石。鸭屎石桥栏,重修时加入麻石。望柱上饰有宝珠。栏板为鸭屎石质。栏板上阳刻“爱日桥”楷书。并雕刻有禹门、仙鹤、龙、双凤、牡丹及八宝图案。桥两端以麻石台阶上落。该桥较华丽、精致,是顺德现存古桥的代表作之一。2006年10月25日,爱日桥被列入第四批佛山市文物保护单位。

昌教村委会位于广东省佛山市顺德区杏坛镇中心城区东南2.2公里,面积4.12平方公里,规划建设的佛山市九横公路经过该村。昌教村只是佛山众多村居之一,但它的古迹特色绝不输于佛山任何一条特色村居。

苏氏大宗祠位于顺德区杏坛大街。为明代建筑(约1500年),清代有重修。坐北向南,进深三进,总面阔15.25米,总进深29.38米。硬山顶,青砖木结构,红砂岩石地脚。第一进面阔五间。前后包台共4个。前两包台有八角石柱6条,龙凤抱鼓石一对。后包台坤甸木柱4条,两边石台阶。明间设上、下两门。檐柱为八棱型石柱、六棱型石柱,覆盆式柱础,石质为鸭屎石,檐柱顶木架结构,用一斗两升承托前檩。第二进为抬梁式木构架结构,圆型木柱,覆盆柱础。石质为鸭屎石。上盖用驼峰、斗拱承托五架梁,驼峰足饰云水纹,上刻缠枝花,用一升两斗承托。后座为抬梁式蜀柱五架梁,圆型木柱。下为覆盆石柱础,石质为鸭屎石。祠堂是反映明代顺德祠堂建筑特色的重要实物。2006年1月8日公布为

北水水闸位于广东省佛山市顺德区杏坛镇杏坛齐杏联围顺德支流北水涌口。主闸始建于道光二十一年(1841),1958年加建二级闸。主闸为单航道水闸,东北-西南走向,跨越北水涌。长57.3米,宽16米。麻石砌筑闸墩,木桩基础。闸墩前带三角形分水尖,旁砌筑浆砌石圆形分水尖。水泥闸门,门上置铁门框。闸面铺设水泥。二级闸为浆砌石结构,天然地基。水闸结构仍牢固,外观完整较好,具有一定的历史意义。2006年10月25日,北水水闸被列入第四批佛山市文物保护单位。

黎氏家庙及民居群位于顺德区杏坛镇昌教村。建于清同治元年(1862年)。坐南向北,三间四进,总面阔29.39米,总进深53米。整座建筑基础为白色花岗岩石,青砖筑墙。第一进正门前是白色花岗岩石铺地。门楣上刻有“黎氏家庙”四个大字。两侧有白色花岗岩石包台,砖木石构件,上均有雕刻,题材有人物及鸟兽。内墙有壁画。第二进是御书亭。御书亭内地面铺砌白石。东、西、北均有石台阶和石栏。亭中有“圣旨”、“金牌”牌匾。黎氏家庙及民居群是典型的岭南风格,其周围环境是典型的水乡生态环境。黎氏家庙及民居群的主人是黎兆棠,历任礼部主事、总理衙门章京、台湾道台,任职为官时,以爱国御侮著称。民居群中黎兆棠的宅院布局,迂回曲折、灵巧活泼。它的周围为黎氏族人建造的民居,

资政大夫梁公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村东北大道58号。建于清咸丰九年(1859)。坐西北向东南。面阔三间10.2米,进深两进25.3米。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,素胎瓦当,青砖墙,麻石脚。头门进深两间11架。以柁橔、斗栱及回字形梁架承托。麻石檐柱。后堂进深三间13架,以瓜柱承托后堂梁架及檩条。四根木金柱。祠堂规模不大,装饰简单,但回字形梁架顺德少见。2011年9月,资政大夫梁公祠被列入第五批顺德区文物保护单位。

黄氏大宗祠位于杏坛右滩村,始建于明代,它是明代万历状元黄士俊的家族祠堂。黄氏大宗祠占地1614平方米,为三门五间三进砖木结构硬山顶式建筑。历经重修,各时期建筑风格均有保留,极具珠江三角洲明清时期的典型艺术特点。大门两边有石砌包台,两侧门额上分别混雕花鸟饰纹和“兆启鳌头”、“徽流燕翼”,梁枋两端雕有人物、花鸟饰纹,祠堂木雕工艺极其精湛雅致。黄氏大宗祠2002年成为广东省文物保护单位,现建成顺德状元文化博物馆。

梁氏大宗祠即崇德堂。位于顺德区杏坛镇光华村。清代建筑,2002年重修。是状元梁耀枢宗族祠堂。坐北向南,三间二进,总面阔12.73米,总进深28.90米。头进面阔三间,进深二间。镬耳山墙,灰塑博古瓦脊,碌筒瓦,绿琉璃瓦剪边,麻石脚。大门悬挂“梁氏大宗祠”木牌匾。第二进脊顶灰塑东侧麒麟,西侧雀鸟图,中间是龙凤朝阳。正中悬挂“崇德堂”牌匾。2006年1月8日公布为顺德区文物保护单位。

桑麻北街五巷2号民居广东省佛山市顺德区杏坛镇桑麻村北街。清代建筑。为三间两廊式布局的岭南民居,正屋后带有后厨。正屋坐西北向东南。总面阔10.1米,总进深13.2米。硬山顶,龙舟脊,镬耳山墙,灰塑瓦当,青砖墙,开猫儿窗,麻石门框,红砂岩石门框,存有趟栊门。民居建筑风格和整体形制较完整,后厨山墙成半只镬耳形状,较独特。2006年10月25日,桑麻北街古村落被列入第四批佛山市文物保护单位。

昌教乡塾位于顺德区杏坛镇昌教村。清同治丙寅年(1866年)创建,光绪戊戌年(1898年)重建。坐西向东,三间二进,总面阔22.34米,总进深24.95米。青砖墙,阶砖铺地。砖雕、木刻、壁画保留完好。头门是白石平台,白石门框,门框上有白石匾一块,刻有“昌教乡塾”,上款为“同治丙寅(1866年)岁创建”,下款为“光绪戊戌(1898年)岁重建”。门联为木制作,刻有“昌明世运,教化乡闾”。头进两侧有房多间。内有碑文《昌教光辉两乡补费改闸存案合约碑记》,落款为“光绪六年(1880年)太岁庚辰开岁五日,里人黎兆棠序于教忠草堂”。头进、二进之间以天井、迴廊相连,迴廊内有房间。2006年1月8日公布为顺德区文物保护单位。2006年10月25日,昌教

杏坛镇右滩村是明代状元黄士俊的家乡。位于杏坛镇西8.2公里,地处顺德、南海、新会、鹤山四市、区的交汇点,西临西江干流,北临甘竹溪,面积6.04平方公里,顺番公路途经右滩村。黄氏大宗祠是省级文保单位。

龙潭位于顺德区杏坛镇,元朝末年(约1368年),当地乡民基本丰衣足食,生活丰裕,遂感开庭有助国泰民安,风调雨顺,深感“龙母之恩”,皇恩浩荡,遂集资筹建万民敬仰的“龙母庙”,其建造之规模,与悦城龙母庙近似,其间经过600多年的历史沧桑,又经明清几代重修,形成现有的龙母庙,所以,俗传“龙化于此”,故称龙潭龙母庙。随着时代的更替,特别是改革开放后,人们的生活水平得到不断的完善和提高,体育运动逐渐普及,把龙舟竞渡作为一种文娱体育,把龙母诞五月初八日龙舟竞渡亦称为“水乡节”,各地的彩龙也纷纷前来龙母庙参与拜祭,数量每年都超过二三十只以上,整天河涌彩龙飞跃,鼓声阵阵,彩旗招展,炮竹声声,善男信女,老老少少,洋溢着水乡人民的喜悦心情,两岸观赏彩龙

漱南五公祠位于顺德区杏坛古朗世祖巷1号,年代为明。该公祠建于明崇祯四年辛未年(1631),坐北向南。通面阔29米,通进深24.6米。碌筒瓦面,镬耳山墙。两侧包台(塾)高1.5米,基座石刻花纹。石栏板雕贵人出行图案。梁架托木雕贵人敬酒及迎宾图案。梁架雕花至前檐,地面铺设阶砖。此祠建筑开阔高大,柱间斗拱亦长大,柱础形式多达五六种。头进偏间墙上镶有三块碑记。

杏坛梁氏大宗祠位于顺德区杏坛光华德彦大道牌坊边,年代为清。该宗祠坐北向南,通面阔12.73米,通进深28.90米。头门阔3间,进深两间。碌筒瓦面,绿琉璃瓦剪边,灰塑博古瓦脊,镬耳山墙,青砖麻石墙脚。大门口悬挂梁氏大宗祠木牌匾。梁架东西两边雕有三个人物。二进后部正中神座顶悬挂“崇德堂”牌匾。脊顶东侧麒麟,西侧雀鸟图,中间是龙凤朝阳。显示清朝古建筑风格。

北水尤氏大宗祠位于顺德区杏坛北水北昌东,年代为清。该宗祠坐南向北,总面宽36米,总进深68.55米。前座为红砂岩基础,两边包台,白石门框,水磨青砖,金字山墙。中座前面有宽阔的天井和露天平台,长廊五间。祠内雕梁画栋,木、灰、砖雕工艺精湛。据有关史料记载,此祠于清雍正三年(1725)建后座,清乾隆三十年(1765)建中座,三十四年(1769)建头门,历时四十二年。祠内有碑志多块:《新社碑记》、《阖族公议附章程碑记》、《十四传孙荣附产业土名税亩列》、《重修始祖祠碑记》、《重修起东始祖祠碑序》。