银川市各县市区历史沿革

1、兴庆区 银川市兴庆区建置历史悠久。 秦初,为匈奴白羊王、楼烦王牧地。 公元前214年,蒙恬北逐匈奴,取“河南地”,在今月牙湖乡筑塞外浑怀障,是兴庆区最早出现的城名。 障,城障,即军事要塞。 浑怀,驻守都尉之名。 塞外,长城以北。 汉惠帝四年(前191年),属灵洲县。 东汉后期,爆发大规模羌族起义,朝廷无力治理,行政建置名存实亡。 十六国时期,匈奴贵族赫连勃勃于407年建大夏国后,将饮汗城(今掌政镇)改建为皇家林园,称“丽子园”。 2008年8月底,《银川城市起源研究》课题完成,认为西汉用于管理屯田戍边、开渠植谷、安置移民的“北典农城”是银川地区建城之始。 据此,银川市人大常委会做出决议,将银川市建城时间定为西汉元鼎五年(公元前112年)的“北典农城”,故址在今兴庆区掌政镇。 (据《汉书·冯参传》及《水经注》记载,典农城是冯参担任农都尉时,于西汉阳朔年间筑,即公元前24年—前21年。 )北魏统一北方后,先在今宁夏平原设薄骨律镇(治今吴忠市古城湾),为军政合一性质,不领郡县。 孝昌二年(526年)改置灵州,州下设郡县。 《元和郡县图志》载,“后魏给百姓”,即从内地移民于饮汗城,置怀远县,是银川市历史上第一个县级建置。 县名含意为:内地移民志怀远方。 北周建德三年(574年),又移民2万户于此,升置怀远郡,领怀远县,郡县同治一城。 隋代撤郡存怀远县,上隶灵州。 唐仪凤二年(677年),怀远县城被黄河冲毁,次年于其西即今兴庆区老城更筑新城。 五代时期,因战乱人口锐减,怀远县降为怀远城。 北宋初,沿袭唐制,恢复怀远县,后降镇,为灵州“河外六镇”之一。 北宋咸平四年(1001年),党项族首领李继迁率部由陕北西进,攻占宁夏平原。 北宋天禧四年(1020年),李继迁之子李德明大兴土木,将怀远镇升为兴州,以之为临时首都。 北宋显道二年(1033年),又升兴州为兴庆府。 1038年,李元昊建立西夏国,定都兴庆府。 西夏天庆十二年(1205年)改兴庆府为中兴府,延至1227年西夏灭亡。 蒙古汗国中统二年(1261年),在西夏旧地设西夏中兴路行省,以中兴府为行省首府,后与甘肃行省几经分合,至元二十五年(1288年)撤中兴路行省,设宁夏府路,“宁夏”地名肇始于此。 明初,宁夏平原地处军事前沿,先设宁夏府,洪武九年(1376年)改为具有军事性质的宁夏卫。 大约明建文四年(1402年)八月,又设宁夏镇,属北方“九边重镇”之一。 宁夏镇辖有七卫,其中宁夏卫、宁夏左屯卫、宁夏右屯卫、宁夏中屯卫、宁夏前卫均治宁夏镇城,即今兴庆区老城。 清初,沿袭明代镇卫制度,但设宁夏巡抚,归陕西布政使司。 康熙四年(1665年)裁撤宁夏巡抚。 康熙九年(1670年)划宁夏归甘肃省管辖。 雍正二年(1724年)十月,清廷吏部以宁夏“生齿繁庶,不减内地”为由,请改宁夏卫置宁夏府,同时在宁夏府城置宁夏县署、宁朔县署。 此时,宁夏府城已发展成为“西陲一大都会”。 民国成立,废除清代的府、州、厅建置,实行省、道、县三级建置。 1913年1月公布《划一现行各道地方行政官厅组织令》后,“道”就成为介于省、县之间的二级政区。 同年2月7日,改宁夏府为朔方道。 同年12月,北京政府又决定改为宁夏道。 1929年1月1日,宁夏省成立。 1935年5月,宁夏县(后改为贺兰县)治由省城迁往谢岗堡。 1945年1月,公布《银川市筹备处组织章程》。 1947年4月18日,银川市政府成立,其行政区划范围为:以原宁夏省城为主,东至红花渠,西至唐徕渠,南至南关强家水渠,北至盈水渠、教场湖南岸,面积约7.7平方公里,人口2.6万。 “银川市”地名,由此沿用至今。 今银川市兴庆区是北魏怀远县,北周怀远郡、怀远县,唐怀远县,北宋怀远县、怀远镇,西夏兴州,蒙元时期西夏中兴行省、中兴路、宁夏府路,明代宁夏卫、宁夏镇,清代宁夏府、宁夏道,民国宁夏道、朔方道、宁夏省驻地,也是西夏都城兴庆府(中心府)驻地,以及清代和民国时期宁夏县、宁朔县署驻地。 1949年9月23日,银川市和平解放,中国人民解放军银川市军管会随之成立。 29日,银川市人民政府成立。 同年12月23日,宁夏省人民政府成立。 1954年9月,甘宁并省,成立甘肃省银川专区。 驻银川市,1958年10月,宁夏回族自治区成立,以银川市为首府。 1961年,设城区,城区人民政府原驻解放西街11号,1998年8月迁至北环东路(今北京东路)15号。 2002年10月19日,更名兴庆区。 |

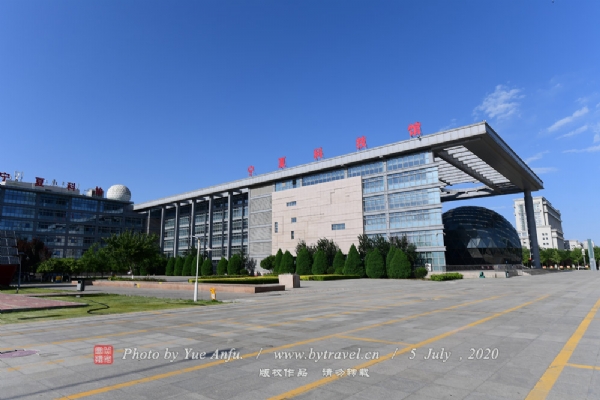

2、西夏区 今西夏区属于银川地区的一部分。 春秋战国时期,今银川市西夏区属于匈奴等少数民族游牧之地。 秦昭襄王三十五年(前272年)、秦昭王灭义渠,置北地郡(今甘肃宁县),今银川市西夏区属于匈奴等少数民族游牧之地。 西汉初年,今银川市西夏区为匈奴楼烦、白羊王属地。 汉元朔二年(前127年)至元狩二年(前121年),汉武帝派兵北击匈奴,收复河南等、新秦中,今银川市西夏区属汉廷北地郡廉县辖地。 三国时,魏国未能对今银川地区实施有效统治,今西夏区仍属鲜卑、匈奴、羌族驻牧之地。 隋统一全国后,今西夏区属灵州郡怀远县(所在今兴庆区)所辖。 唐朝时,今宁夏全境均属关内道,境内置灵州,今西夏区属灵州怀远县所辖。 北宋时期,今银川地区属秦凤路灵州。 西夏天授礼法延祚元年(1038年),李元昊正式定都兴庆府称帝,建立夏国,史称西夏。 元时,行政区划几经变化,今银川地区初属中兴等路行省。 所辖中兴州辖境相当于今银川市所辖范围。 宁夏府路辖怀远县,怀远县辖境为今银川市兴庆区、西夏区及金凤区。 明朝时期,今银川地区隶属于“九边重镇”之宁夏镇。 宁夏右屯卫下管辖屯堡18个,今银川市西夏区属于右屯卫管辖。 清初,今宁夏地区隶属陕西布阵司。 宁夏府辖境相当于今宁夏北部地区,今银川市西夏区和永宁县、青铜峡市部分地区以及贺兰县局部地区隶属宁朔县管辖。 乾隆五年(1740年)五月,清廷重新建立宁夏府城。 清末时,宁夏府以原宁夏分巡道改置,因道于与首县同名,改称朔方道,但实际未改,俗称宁夏道。 1912年,中华民国建立后,北京政府令各省裁府存道,今西夏区隶属宁朔县。 1929年1月1日,宁夏正式建省,共辖9县2旗,今银川市西夏区仍隶属宁朔县管辖。 1941年4月1日,划分宁夏、宁朔两县,又增置永宁县,今西夏区转为隶属永宁县管辖。 1949年10月1日,宁夏省制未变。 是年12月23日,宁夏省人民政府在首府银川市举行隆重成立典礼。 是月,永宁县人民政府成立,原新城区为永宁县第七区第一乡,后改为第四区第一乡(即罗家庄乡)。 1951年6月,永宁县第四区(含新城区境遇)划归银川市管辖,成为银川市第五区,下辖新城乡(含罗家庄)、双渠乡、盈北乡(平伏桥乡)3个乡公所,新城区为银川市第五区公署驻地,此后新城区一直隶属于银川市。 1954年4月,中共银川市委、市人民政府决定,将原银川市旧城内4个区合并为两个区,新城区改为银川市第三区。 1955年1月,银川市人民政府撤区并乡,银川市新城区改称新城镇。 1958年10月1日,银川市实行人民公社化,撤乡镇,新城镇改为战斗人民公社。 1959年1月19日,更名为新城人民公社。 1961年1月,将新城区人民公社更名为良田人民公社,“五一”人民公社更名为新城人民公社,是政社合一的组织形式。 1961年4月,成立新城人民委员会,城市管理由新城区行使,新城区设置街道办事处由此开始。 1968年3月,新城区和第一、第二、第三街道先后成立革命委员会。 1970年初,第一。 第二街道办事处合并,改称铁东街道办事处。 1971年,改第三街道办事处为西花园路街道办事处。 1978年,将上述3个街道街道办事处再次改名,仁恢复为第一、第二、第三街道办事处,共辖44个居民委员会。 1979年,将第三街道办事处一分为二,在怀远路以北地区设置第四街道办事处。 1981年,新城区各街道办事处均以驻地更名,即铁东、铁西、长城、贺兰山街道办事处。 1985年,又自西夏街道办事处分置处新的贺兰山街道办事处。 原贺兰山街道办事处改为朔方街道办事处。 2002年11月,新城区改为西夏区,并将铁东、东街街道办事处金凤区管辖。 西夏区辖朔方路,文昌路,北京西路、西花园路、宁华路5个街道办事处和镇北堡镇、兴泾镇、芦花乡,53个居民委员会、16个行政村。 2004年4月,西夏区人民政府根据自治区人民政府《关于调整银川市乡镇行政区划的批复》,调整后,西夏区由原来管辖5个街道办事处和3个乡镇,变更为管辖朔方路、文昌路、西花园路、北京西路、宁华路、贺兰山西路6个街道办事处和芦花镇、兴泾镇2个镇,共48个居民委员会、16个行政村。 2005年8月,芦花镇更名为镇北堡镇。 2004年9月,西夏区行政中心迁至西化园路街道办事处辖区的怀远东路285号,南有北京西路,北有贺兰山西路,东有丽子园街,西有金波街,距银川火车站、汽车西站约1公里。 |

3、金凤区 乾隆三年宁夏大地震,宁夏满军旗兵驻地,俗称“满城”,清代为宁夏县、宁朔县地,1941年改隶永宁县。 1951年划归银川市。 1955年于此设新城镇。 1958年归战斗人民公社(1959年改为新城人民公社)。 2002年调整银川市行政区划成立金凤区至今。 |

4、永宁县 据考证,在旧石器时代晚期永宁县域就有人类生活,距今有3万年。 春秋以前属北地、西戎等北方游牧部落之地。 战国时期,属北地郡辖地。 秦卫北地郡富平县地。 西汉分属北地郡治灵州、灵武两县。 东汉前期仍为北地郡灵州县,东汉后期废,属灵武县辖地。 三国、西晋时期,为羌、鲜卑、匈奴等部族驻牧地。 东晋、十六国时期,先后属后赵、前秦、后秦、夏4国辖地。 南北朝时期,先后属北魏、西魏、北周辖地,北周时期为怀远郡怀远县(治银川老城东)辖地。 隋立弘静县(治望洪堡东),分属弘静、灵武(治邵岗堡)、怀远3县辖地。 唐先后改弘静县为安静县、保静县,分属保静、灵武、怀远3县辖地。 五代保静、灵武、怀远均废县为镇,属朔方节度使灵州地。 北宋时属西夏静州(望洪镇附近)、顺州(邵岗堡西)、怀州(掌政乡南)、永州(杨和堡附近)4州地。 元属甘州行中书省、西夏行中书省、甘肃行中书省,隶属宁夏行省之宁夏府路。 明先属宁夏府,后分属于陕西都指挥使司之宁夏卫、宁夏前卫、宁夏左屯卫、宁夏右屯卫等4卫。 清雍正三年(1725年)永宁分属宁夏、宁朔两县。 民国30年(1941年)4月1日,永宁置县,县治初设望洪堡,同年秋迁至杨和堡,下设14个乡。 1949年9月23日永宁解放。 9月28日成立永宁县第一届人民政府,隶属于宁夏省。 1954年9月27日宁夏省建制撤销,永宁县隶属于甘肃省银川专区。 1958年10月25日,宁夏回族自治区成立,永宁县隶属宁夏回族自治区。 1972年6月1日隶属宁夏回族自治区银川市。 |

5、贺兰县 贺兰县前身为宁夏县,清雍正二年(1725年),改宁夏左屯卫置宁夏县,县治设在宁夏府城(今银川市兴庆区),为宁夏府首县。 民国2年(1913年),宁夏府改为朔方道(后改为宁夏道)。 民国18年(1929年),宁夏道改为宁夏省,贺兰县隶属宁夏省。 民国24年(1935年),宁夏县治移驻谢岗堡(今习岗镇)。 民国30年(1941年)4月,宁夏县因与宁夏省重名,更名为贺兰县。 1949年建国初为宁夏省贺兰县;1954-1958年为甘肃省银川专区所辖贺兰县;1958年成立宁夏回族自治区后,贺兰县建制沿用至今。 |

6、灵武市 三万年前的旧石器时代,就有人类在灵武县城北的临河水洞沟繁衍生息:距今五千年至七千年灵武县城北部的三道沟、东部的鸳鸯湖等地生活着新石器时代的人群;夏商二代,灵武是土方、羌方的居地;西周时期灵武境内的部落谓之戎狄。 春秋时期秦国势力逐渐发展到灵武地区,战国时期灵武为秦国北地郡辖地,秦始皇统一六国,据有宁夏平原河东地区开始在此戍边,秦推行郡县制,今灵武属北地郡富平县(富平县治在今吴忠市西南)辖地。 西汉惠帝四年(前191)治灵州县;三国时期北方魏国有十二州,灵州属于雍州管辖,东晋十六国时北方政权更替频繁,灵州先为前赵、后赵,继为前秦、后秦、大夏之地。 太延二年改灵州为薄骨律镇,孝昌二年改薄骨律镇为灵州,北魏分裂后灵州初属东魏,后属西魏。 太平三年东魏迁灵州至汾州置侨治灵州,大统六年,西魏在果园城建筑灵州城,治灵州。 北周取代西魏后灵州属北周,西魏与北周时期灵州辖境当为今之银川平原,北周设置灵州总管府,被称为塞北江南是塞上江南之称的来源。 隋朝大业元年,罢府为灵州,仍为宁夏平原最高政区机构。 隋大业三年灵州改为灵武郡。 唐初恢复灵州旧名,复置总管府。 武德七年,改都督府。 贞观元年,灵州属关内道,开元九年,灵州又置朔方节度使。 玄宗天宝元年,改灵州为灵武郡。 天宝十四年,太子李亨北赴灵武于7月12日在南门楼登基即位为肃宗,升灵武郡为大都督府。 五代十国时期五十余年,藩镇割据,灵州、灵武郡始终为朔方军节度使驻地。 宋初,政区设置沿袭后周制度为州县二级制。 宋开宝二年(969),废节度使存州,灵州领县,其辖境约为今之宁夏平原。 宋咸平五年(1002),党项首领李继迁攻占灵州,于灵州置西平府为其王国都城。 宝元元年,李元昊正式立(西)夏国,迁都兴庆府,灵州为西夏陪都置翔庆军司。 元朝仍为灵州,先后属西夏中兴路,行省和宁夏府路。 洪武十六年,古灵州城被河水浸毁,于故城北七里处筑城,置灵州河口守御千户所。 宣德三年(1428)城又被河水崩陷,复在相距旧城东北五里处筑新城,即今灵武市区所在处。 景泰三年增筑新城。 清雍正三年(1725),废除卫所,改灵州千户所为灵州直隶州,隶属宁夏府。 同治十二年(1873),将灵州之南金积堡析出改设宁灵厅,直属宁夏府。 1913年改灵州为灵武县属宁夏省。 新中国成立初,灵武县属宁夏省。 1950年吴忠堡析出设市。 1954年宁夏省撤销并入甘肃省设河东回族自治区,后改为吴忠回族自治州,灵武县属之。 1958年成立宁夏回族自治区,灵武县属自治区管辖。 1972年归银南地区所辖,1996年5月国务院批准灵武撤县设市,1997年12月将灵武纳入宁夏经济核心区范围,2001年2月规划为自治区能源化工基地,2002年10月由吴忠市移交银川市。 |