兴化市旅游景点介绍

41、昭阳墓

昭阳墓,又名阳山或昭阳山,战国时期古墓葬,位于昭阳镇山子村西北角,东经119°50′21.5″、北纬32°56′13.4″。昭阳,名云,字阳,战国时期楚国人。出生贵族,官至楚国上柱国、令尹。楚威王六年(公元前334年),昭阳统兵伐越,吞越入楚,今兴化一带便并入楚国版图。楚怀王六年(公元前323年),昭阳率军伐魏,取得“楚魏襄陵之战”全胜,占领魏国襄陵(今河南睢县一带)等八座城池。楚国国威大振,确立了霸主地位。昭阳准备移师伐齐,《史记·楚世家》中记载,当时著名谋士陈轸以“画蛇添足”的故事劝喻昭阳,昭阳急流勇退。楚平王为表彰昭阳,赏赐传世国宝和氏璧,同时将今兴化之地封为昭阳采邑。耿家垛遗址表明,今兴化境内当时已逐渐成为楚国重镇。昭阳殁后,葬于今兴化。明代万历《兴化县新志》载为:“昭阳,楚将也,即……[详细]

42、陈五房进士第

陈五房进士第又名陈氏五进士第,位于市区儒学社区儒学街儒学广场西侧陈五房巷,东经119°50′12.9″、北纬32°56′07.0″。陈五房进士第始建于明代,清康熙年间曾经修葺,因明清两代陈氏家族先后有陈常道(明嘉靖四川松潘兵备副使)、陈爰诹(明万历礼部主事)、陈履中(明崇祯吏部主事)、陈以恂(清顺治平遥知县)和陈广德(清道光户部主事)等五人荣登进士榜而得名。陈五房进士第有明显的轴线,讲究规制,五进相通,门楼、景门、格扇、敞檐、卷棚,青砖黛瓦,砖刻木雕精美,雀替龙纹清晰,布局既有层次又次第推进,具有典型的徽派建筑风格,且保存较为完整。2009年,兴化市人民政府予以整合修缮,现有厅屋、书房、堂屋、门楼、轿房、厢房等25间,大小院落6个,占地面积达1200平方米,建筑面积近550平方米。2007年……[详细]

43、兴化城隍神庙

城隍庙全称兴化城隍神庙,位于市区昭阳街道牌楼社区牌楼西路68号,东经119°49′57.9″、北纬32°56′09.7″,坐北朝南。明朝洪武二年(1369),神庙初建时较为简陋,大殿进深浅窄。洪武二十四年(1387)增建正门如官廨,添设戏楼,两侧添建庑楼(二十四司)。嘉靖三十三年(1554)知县陈时霖扩修并增建大殿前楹。文学家宗臣为之撰《城隍庙新建前楹记》。增建后的大殿由前后两殿连成,较为深邃阔大。至建国初,庙宇颓废。后为兴化粮食局招待所。1987年在此恢复宝严古寺(佛教)。占地面积448.5平方米,建筑面积350平方米。正殿前殿后殿,由勾连搭连接,硬山顶,面阔三间6.4米,进深10.2米,高7.2米。兴化市城隍庙是一座保存较好的清代寺庙,布局合理,用料考究,对于研究兴化清代寺庙提供了实物依……[详细]

44、吴甡故居

吴甡故居位于市区昭阳街道儒学社区儒学街儒学广场北侧,东经119°50′07.4″、北纬32°56′05.8″。明代建筑,又名“吴家大门楼”。原为前后八进、东西两院。今存其中三进两院,占地1000余平方米,布有正厅、穿堂、厦屋、书斋等。厅内梁柱雕刻精美生动,石础牢固,保存完好。2009年,兴化市人民政府对吴甡故居进行了修缮。吴甡(1589-1670),字鹿友,号耑愚,晚号柴庵,明代兴化人。万历进士,崇祯年间官至户部尚书兼兵部尚书、文渊阁大学士,系兴化籍明代“三相国”之一。明亡后,隐居故里,著有《柴庵诗文集》、《柴庵疏稿》、《安危注》等多种。清初,故居由其子、清康熙年间直隶巡道吴元莱居住。 “武林画派”创始人蓝瑛曾在此避居,并向禹之鼎(1647-1716)传授技艺。2007年,兴化市人民政府公布……[详细]

45、高谷故居

高谷故居位于市区昭阳街道儒学社区兴化市第一中学旁,东经119°50′18.1″、北纬32°56′13.7″。主要由门楼、火巷、三个内宅院构成,低檐小瓦,简朴无华,门前“益恭”牌坊(毁于“文革”)跨街而立。高谷故居占地面积450平方米,建筑面积320平方米,门楼东向,悬“忠结主知”额,入门有照壁,南北间有火巷。火巷西为三进两天井,布有正厅、照厅、厦屋、轿房、书斋、花坛、水井等,均基本以明代早中期规制复建。高谷(1391-1460),字世用,又字育斋,明初兴化人。永乐十三年(1415)进士,景泰元年(1450)入阁,官至谨身殿大学士兼东阁大学士,系兴化籍明代三相国第一人。高谷一生正直清廉,历经“土木之变”和“夺门之变”,后称“五朝元老”。所著《育斋文集》入《明史·艺文志》。高谷故居是明代早中期历……[详细]

46、元老府

元老府(局部)位于市区昭阳街道牌楼社区元老府巷3号,东经119°50′18.1″、北纬32°56′13.7″。现存三进宅院和北院各一处。门楼朝东,为元老府府内宅院。李春芳(1511-1585),字子实,一字石鹿,别号华阳洞天主人,明代兴化人。嘉靖二十六年(1547)状元,四十四年(1565)入阁为次辅,隆庆二年(1568)升任首辅,兴化籍“明代三相国”之一,后人为旌表李春芳,制匾“状元宰相”悬挂在四牌楼上。嘉靖四十四年(1565),李春芳入阁,俗称“阁老”或“元老”,故在城内东大街另建元老府(相府)。其时府门朝南,悬“元老府”黑底金字匾额,入门为火巷,巷两侧多为府内宅院。庭院深深,厅堂成群。由于时代变迁,到2008年修缮前,元老府仅有两处庭院尚保留原状。现存元老府内宅院,不仅是明代状元宰相李……[详细]

47、李详故居

李详故居位于市区昭阳街道牌楼南路范公祠巷2号,东经119°50′28.2″、北纬32°56′07.6″。李详(1859-1931),字审言,晚号齳叟。清末民初兴化人,国学大师,扬州学派后期代表人物。曾任东南大学教授,1927年与胡适、鲁迅等同时聘为中央研究院特约撰述员。一生著作丰厚,著有《愧生丛录》、《选学拾沉》、《学制斋文集》等18种,建国后出版《李审言文集》。李详故居,俗称李家大院,明建清修,大门朝东,坐北朝南,前后两进,坐北朝南,计十九间,硬山顶,前进中间三间为正屋,西侧两间为书房。占地面积575平方米,建筑面积239平方米。后又开门朝南,即牌楼南路范公祠2号。2005年因旧城改造,在原址整合重修。正南门上嵌有李详生前文友胡启东先生之子胡乔木先生亲书“李审言故居”石额。入门后为两进两天……[详细]

48、魏氏民居

魏氏民居位于市区昭阳街道新义社区北上河边6号,东经119°50′23.5″、北纬32°56′51.7″,明代建筑。现存门楼和前后三进厅屋(照厅、大厅、花厅),厅屋东侧有一条长约60多米的火巷。房屋梁架用料粗大,制作精致,古朴大方,木雕工艺精湛,保持了明代建筑风格。魏氏民居为明晚期魏应春(字茂枝,号育吾,明天启兵部左侍郎魏应嘉从弟)所建。清末民初,其八世孙魏晋卿曾加以修缮。魏晋卿(1844-1926年),字小竹,号亚韩,晚号闇然居士,清廪贡生,例授修职佐郎,候补儒学训导。擅长诗词书法,晚年潜心佛学,为民国时期兴化著名居士。清光绪二十年(1894年),魏晋卿任职北普济堂,主管慈善工作。1911年辛亥革命爆发后,魏晋卿被推举为兴化临时县议会会长,主持兴化政务。著有《阅藏诗百首》等。魏氏民居是兴化梁……[详细]

49、兴化罗家大院

罗家大院位于市区昭阳街道新义社区北城外王府巷南,东经119°50′22.9″、北纬32°56′43.9″,清代民居建筑,由东、西两组建筑构成,其主体部分前后三进,保存较为完好。罗家大院主人原以经营糖坊、糟坊起家,后兼事教育,设经学馆教授生徒。罗氏家族人才辈出,先后涌现出罗荔枝、罗筱荔、罗文卿、罗聘卿等名流。其中罗聘卿清末民初留学日本早稻田大学,回国后任上海吴淞水产学院教授,晚年在兴化中学任教师。日寇占领兴化期间,保持民族气节,拒任伪职。罗家大院布局规整,梁架结构等保存完好,对研究兴化地区清代民居的建筑布局、工艺具有重要价值。2009年,兴化市人民政府公布罗家大院为第三批文物保护单位。……[详细]

50、王府大厅

王府大厅位于市区昭阳街道新义社区北城外王府小巷,东经119°50′23.7″、北纬32°56′44.2″,清代建筑。建筑面积170多平方米,高大宽敞,用料多为柏木,部分为楠木,前有卷棚,整体梁架结构完好。其雕花门窗简洁明快,牡丹木雕精致美观,基本保持当年风貌。王府大厅始建于清乾隆年间。主人王志广(约1701-1771年),字方永,号秋浦,清代兴化人。乾隆年间以例仕授南漕运同知,迁任广西梧州、柳州知府,升至管辖梧州、柳州二府的苍梧道守(正四品),诰授中宪大夫。归里后,创办万兴大典。大厅建筑高敞宽大,特点鲜明,对研究兴化历史和清代府第建筑有一定的价值。2009年, 兴化市人民政府公布王府大厅为第三批文物保护单位。……[详细]

51、家舒巷西侧古建筑群

家舒巷西侧古建筑群位于市区东城外家舒巷中,东经119°50′42.6″、北纬32°56′06.3″。原为明代御史舒楚后代所建府第,为区别城南舒家大巷而命名家舒巷。清代以来或售或修而成民居。门楼朝东,上下二层,大门上方有砖雕,进门有方砖贴面的照壁。二门内有天井,主体建筑坐北朝南,南北二进各三间,均为七檩。10号稍矮,结构也简单些,8号二门左侧有角门,上有“傲亭”石额,房屋梁架有明代风格。巷东侧主要为清代名医赵海仙(履鳌,1830-1904)故居,西侧北部门楼高大,水磨砖砌,雕饰精美,多布有正厅、轩廊、书斋,横跨东西。南去为清代名医魏荫塘(1866-1932)之鹤山堂,东西两院,南北五进。魏、赵两门为清末“兴化医派”的主要代表,数代名医,名播天下。建国初期,居住在鹤山堂古宅中的魏氏第四代传人魏驾……[详细]

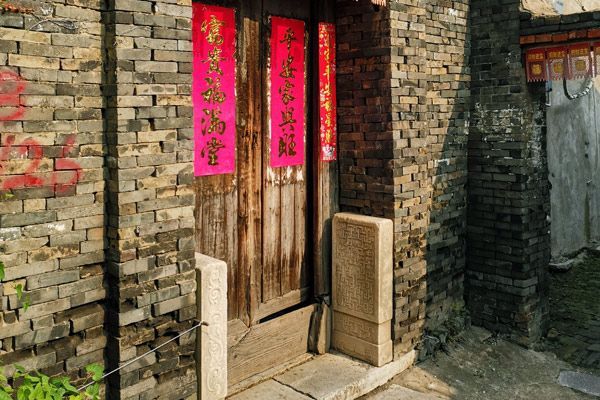

52、宗臣故居

宗臣故居位于市区昭阳街道新阳社区西门大街侯家垛46号,东经119°49′33.0″、北纬32°56′06.8″,又名“宗府”。是一座由门楼、大厅、正厅、花厅、照厅、蝴蝶厅等前后三进、附属用房及戏楼、甬道等组成的明代府第建筑群。历史上的“宗府”体量庞大。宗臣故居门楼朝东,系二层楼建筑,南北长约三十米,门楼上原有“世科第”匾额,大门两侧墙上有系马环。进门是深巷,原为长廊,长廊南侧有马厩。经过四道门后折转向北为第五道门,门朝东。第五道门外北侧,有一座二层的戏楼,砖木结构,屋脊两端有狮子头砖雕,楼高4.5米,面阔4.2米,进深6米。楼上为戏台,面积约25平方米,西山墙与西侧的大厅相通,南有格窗,可以装卸。楼下为化妆室,向北有门通内室。每遇喜庆、宴客之时,常邀戏班演戏。由第五道入内为天井,南为照厅,北……[详细]

53、影山头遗址

中国江淮地区面积最大的一处新石器时代古文化遗址。江苏省江淮地区最重要的新石器时代遗址之一。距今约五千五百至六千三百年。在二零零七年四月至二零零九年十一月的第三次全国文物普查中被发现。二零一零年元月十八日被公布为江苏省第三次全国文物普查十大新发现之一。兴化影山头位于兴化市林湖乡魏庄西村(魏庄东南两里许),南临白涂河,现场可测的遗址面积约十五万平方米。河岸的断面可以清晰地看到文化层,最厚达一点米,上限在新石器文化晚期,下限不晚于汉代。在遗址上采集的文化遗物包括石器、陶器、骨角器,器形有石斧、石刀、石纺轮、陶鼎、陶釜、陶盉、陶豆、陶罐、陶壶、陶三足盘以及骨笄、骨镞等;自然遗物有陆生的大型动物麋鹿、家猪和水生的丽蚌、蓝蚬等,其中部分陆生动物骨骼已形成亚化石,整体保存情况良好。影山头遗址的发现,对探索……[详细]

54、万盛桥

万盛桥,位于江苏省兴化市荻垛镇的荻垛庄,在水旺无山的兴化建一座石桥那是十分不容易的。始建于清代道光五年(1825)。桥长24米,宽1.35米,石质,东西向。桥面用3组计9块长石板铺就,每块石板长5米,宽0.34米。四架桥桩由八根高达5米的粗壮石柱组成,两两呈八字形插入河床,河床底端有厚重的石础以榫卯承接。桥板侧面正中镌三个圆形图案,圈中有繁体“万盛桥”三个阳刻文字,从右往左刻写;河心东南桥桩石柱上竖镌“大清道光五年六月董万盛立”,河心西南桥桩石柱上竖刻“一九七0年建”;桥西北侧面镌有警示语“禁止石磙上桥”六个大字。万盛桥作为一种历史见证和历史遗存被完整地保留下来,1904年、1964年、1970年都作过原址维修。2008年,乡政府在进行集镇整治规划时,决定以桥为中心,整治出一条美丽的风光带,……[详细]

55、兴化蒋庄遗址

蒋庄遗址位于江苏省兴化、东台两市交界处,分属兴化市张郭镇蒋庄村及东台市时堰镇五星村、双溪村。遗址起初由当地文物爱好者发现,因泰东河水利拓宽工程需要,2010年南京博物院考古所派员对其调查确认,遗址位于兴化境内区域被当地人称之为“野城”。以泰东河为界,可将遗址分为东西两区,东区(II区)以唐宋时期堆积为主,面积达45万平方米;西区(I区)以新石器时代良渚文化堆积为主,面积近2万平方米。因地处平均海拔约3米的里下河地区,遗址所在区域地下水位高、水网密布。遗址北侧沿河西岸局部剖面显示,该区域良渚文化层之上叠压着一层厚约0.8~1米的纯黄土,为水成间歇层,间歇层之上为唐宋时期文化堆积。这表明良渚时期,该遗址西区呈中部高、四周渐低的台形,数千年的自然淤积及后期人类活动,使得遗址地势现与周边持平。201……[详细]

56、兴化杨家大院

杨家大院位于市区东城外大尖,东经119°50′46.1″、北纬32°56′04.5″。始建于明中期,是一处具有明、清和民国不同风格的古建筑群。东至复顺和巷,西至鱼市口,南至大尖南河,北至龙津河边,占地面积5280.9平方米,建筑面积4516.5平方米。杨家大院原有门楼、花厅、客厅、板厅、穿厅、花园、藏书楼和假山、吊桥、亭阁、水榭以及大量店铺和货栈等,规模宏大。今存院门、后楼、板厅及万(复)顺和南货栈等主体建筑。明万历年间,祖籍江南句容县戴家边(今属句容市郭村镇)商人杨彦秀、杨达斯父子迁居兴化,因经营有方,资产增多,遂在东城外购置店铺及住房加以改建、扩建,创立了“万顺”号南货行,逐渐形成具有徽派特色的建筑楼群,即今天的杨家大院,又称“杨家大楼”、“杨大房”、“杨万顺”、“杨公记”等。第5代杨启……[详细]

57、中原才子坊

中原才子坊位于今儒学广场西南侧,石质,四柱三门,砖木重檐,东西向,下为旧儒学街。牌坊初建于嘉靖二十九年(1550),为嘉靖十年(1531)辛卯科经魁宗周(官至四川马湖知府)、二十九年(1550)庚戌科进士宗臣父子而立,名“父子科第”。嘉靖三十九年(1560)因宗臣逝世,于“父子科第”坊的背面加镌“中原才子”,又制匾悬于四牌楼上。后因年久失修,重檐、坊额尽失,仅四根石柱仍存。2009年按历史原样复建,并按原儒学街原高度将地坪下沉。宗臣(1525-1560),字子相,号方城,明代兴化人。著名文学家,“嘉靖七子”(又称“后七子”)之一,被誉为“中原才子”。嘉靖二十九年(1550)进士,官至福建按察副使。其《宗子相集》15卷入《四库全书》,其中《报刘一丈书》入《古文观止》,建国后曾作高中语文教材。中……[详细]

58、解家祠堂

解家祠堂位于兴化市区东城外大街市场巷内,明代建筑,砖木结构。由东楼、西楼、中楼(正厅)、厢房、大门、二门、后门(阙门)等构成。现存东西3幢两层楼房和西厢房,共有房屋18间,其东端设有2间两层楼梯屋,建筑面积368.11平方米。解家祠堂是解氏家族明初迁居兴化时的最早聚居处。据《鹤立堂解氏宗谱》记载,明洪武二年(1369),解氏始祖解七二携家从苏州阊门迁居兴化,在今“解家祠堂”一带建屋定居。不久,解七二将原住宅改建为“松鹤道院”(又名来鹤院),又在东南隅建成一座坐西朝东三进殿宇式的“晏公庙”(又名老祖庙)。明永乐(1403-1424)年间,解氏于“松鹤道院”东北角建成大门朝东,占地约3000平方米的“解家祠堂”。宗祠前一进为坐北朝南2层楼房(上世纪90年代坍塌),后一进为一字排开坐北朝南串楼,分……[详细]

59、家舒巷古民居群

家舒巷古民居群位于兴化市区东城外家舒巷中。原为明代御史舒楚后代所建府第,为区别城南舒家大巷而命名家舒巷。清代以来或售或修而成民居。巷东侧主要为清代名医赵海仙(履鳌,1830-1904)故居,西侧北部门楼高大,水磨砖砌,雕饰精美,多布有正厅、轩廊、书斋,横跨东西。南去为清代名医魏荫塘(1866-1932)之鹤山堂,东西两院,南北五进。魏、赵两门为清末“兴化医派”的主要代表,数代名医,名播天下。家舒巷古民居群多为明、清建筑,连片成群,青砖黛瓦马头墙,具有较高的历史文化价值和建筑科学价值。1986年,兴化县人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

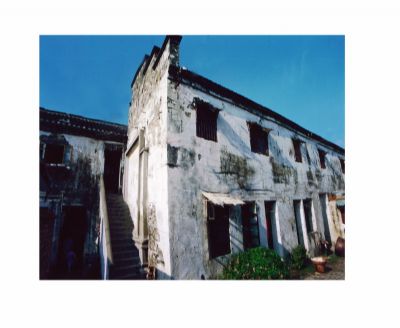

60、万兴大典

万兴大典位于兴化市区北城外大街64-70号。始建于清乾隆年间,占地近4000平方米,建筑面积2736平方米。整个建筑群系用上等杉木大青砖建成,共有大小院落7座、天井9个、上下楼房64间,配套平房12间,另有谯鼓楼、营业辅面等近百间。俯视整个建筑群呈“日”字形,结构精巧,防火马头墙高大,相互间通道沟通,大小室、明暗室相互交错,具有防盗防潮功能。风格融徽地与粤桂等地建筑之特征,集当时仓储、保密建筑艺术大成。现仅存西楼和中楼。业主王志广(约1701-1771年),字方永,号秋浦,清代兴化人。曾任广西苍梧道守,官至四品。乾隆年间归里后在北城外建万兴大典。历久经营,直至日寇入侵兴化而歇业,长达200多年。上世纪90年代以来,国家文化部、省文化厅以及泰州市有关领导和专家多次来兴实地考察,认为万兴大典是国……[详细]