武功县旅游景点介绍

1、浒西庄遗址

浒西庄遗址 位于武功县西部漆水河西岸,北距武功镇约3公里,属新石器时代龙山文化遗址。1959年发现,1979—1981年由中国科学院考古研究所组织发掘。遗址东西约500米,南北约700米,面积约35万平方米,发掘面积1200平方米,文化层厚约1.2米。 遗址出土的12座房址,多为方形半地穴式,圆形较少。墙壁和居住面均为草泥土上加白灰面,坚硬平整。灰坑或窖穴发现35座,形状有袋形、筒形、椭圆形套联坑、勺形坑和不规则形坑。陶窑4座,均为横穴窑,其中3座为“非”字形,1座为两组树杈状分火道。墓葬18座,骨架头多向西北和东南,随葬器物仅有骨镞和几十个贝壳。葬式均为单人葬,有仰身直肢、俯身直肢、侧身葬和二次葬4种。 遗址出土的陶器陶质有夹砂灰陶、泥质灰陶、夹砂红陶及泥质红陶;纹饰有篮纹、绳……[详细]

2、岸底遗址

岸底遗址位于武功县游凤乡岸底村西的漆水河东岸台地上。为先周文化遗址。总面积约21000平方米,1992年陕西省考古研究所和北京大学考古系联合发掘了400平方米。发掘清理的遗迹主要有房址、灰坑、陶窑及墓葬。遗物包括生产工具和生活用具两大类。早期生活用具有陶器,分夹砂陶和泥质陶两种,均以红褐色为主,也有少量的灰褐陶、灰陶和橘红陶。绳纹以粗疏散乱的麦粒状绳纹为主,印纹全为方格纹,画纹为网格状,附加堆纹极为盛行。另外还有弦纹、旋纹。器形有鬲、盆、尊、罐、簋、豆、瓮等。生活工具有石斧、骨锥、纺轮等。中期生活用具中,陶器仍以红褐陶为主,灰褐陶、灰陶占相当大比例。麦粒状绳纹有所减少,粗绳纹数量增加,新出现了方格乳钉纹、叶脉纹、涡旋纹。器形新出现了直口罐、分裆瓿。骨器有骨针2枚,通体打磨光滑,残长7厘米以上……[详细]

4、康海墓

康海墓 时代:明 地址:咸阳市武功县武功镇八一村 保护范围:墓台东西外延30米,南北外延70米。 建设控制地带:A区东西外延100米,南北外延500米。2014年,康海墓被陕西省人民政府公布为第六批省文物保护单位。……[详细]

5、武功白兔寺

白兔寺始建于唐,坐落在陕西省武功县大庄镇(原在观音堂乡)观王村东侧,为唐太宗李世民冬狩之遗迹,这里西邻漆水,如素如练;东展平畴,广袤绵远;北附莽塬,万马奔腾;南临渭水,沃野平坦。眺望终南翠若屏障,俯察漆渭恬荡回绕。正如李世民诗中赞颂的“孤屿含霜白,远山带日红”中描写的意境。武功县政府于1994年1月7日公布白兔寺为县级重点文物保护单位。相传白兔寺内供奉的白音菩萨是唐朝初年大名鼎鼎的袁天罡的母亲化仙而成,在唐太宗狩猎时,白兔引荐,发现了菩萨洞,故名白音菩萨——白兔寺。白兔寺位于莽山南坡的观音堂村境内,当地民间相传该寺原有菩萨洞、大殿、祭殿、中殿、东西陪殿、钟楼、鼓楼、前殿、山门、戏楼以及僧房等四十余间。寺貌巍峨,气势壮观.殿宇回廊,错落有致。院内修竹翠柏、名花异草、争奇斗艳,为一组造型完备、做……[详细]

6、报本寺塔

报本寺塔 位于今武功镇武塔村,塔在寺内。据《长安志》记载,报本寺建于唐文宗大和元年(827),据发现塔下地宫所藏文物考证,报本寺塔建于宋仁宗宝元二年(1039)六月以前。报本寺是以唐高祖李渊故宅改建而来,由释家住持、掌管。寺内建浮屠(即寺塔),因寺名“报本”,故取名“报本寺塔”。报本寺塔为楼阁式砖塔,七级八面,面阔4.7米,基地面积50余平方米,高39.66米,第一层高十余米,往上各层的阔面与高度逐级递减。每层上檐呈叠梁式,柱额上置砖雕转角,衬间排列斗拱。每层设三门,圆形券式洞门,真假相间,变化有序,塔身中空,施旋木梯可登临远眺。塔势雄伟,高耸云空。每逢春季,总会飞来一群胡燕嬉戏于塔顶周围,视为奇观,人称“胡燕朝塔”。明嘉靖34年12月20日(1556年1月23日),华县发生大地震波及本县,……[详细]

7、武功毗卢寺

毗卢寺位于陕西省武功县西北的五里铺,西距老县城武功镇5里,南邻104省道,东接曹代公路,交通便利,区位优势明显。据《武功县志》记载,五里铺所在的牛寨村建于宋绍兴(约1130年)年间,以牛姓军户屯田于此得名;又据“三老”座谈,宋代有一牛姓人在朝做官,因遭破孩由河南迁此居住,人们为了纪念他取名牛摘村。并为驿卒休息,商旅缓脚之处而得名。五里铺毗卢寺为唐初所建,因供奉佛教创始人尼泊尔国有毗尼地释加牟尼佛而得名。寺内建有浮屠,十八罗汉堂。一直香火不断。每逢农历正月十三、六月二十一庙会,牛寨、大寨、麻西等十大社都要敲锣打鼓来寺院进香,并以此开展群众文化活动,竹马、社火、大戏钱来助兴,成为代家乡一大盛事。景区地址:陕西省咸阳市武功县五里铺乘车线路:武功县城内乘开往武功镇的班车,中途在五里铺下车可达。……[详细]

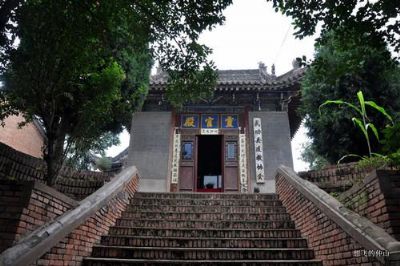

8、武功城隍庙

武功城隍庙又称都城隍府,城隍作为古代汉民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,多由有功于地方民众的名臣英雄充当,是汉族宗教信仰和道教信奉守护城池之神。位于陕西咸阳市城西47公里处。坐落在关中历史文化底蕴深厚的武功镇东街中段。西辅稷山,南临漆水。2013年5月被评为第七批全国重点文物保护单位。武功城隍庙始建于北周,以后唐宋各代均有修葺。重建于明代万历年间,嘉庆、道光年间重修。结构独具明代建筑风格,是一组集历史、人物、文化、风水、传说完整的古建筑群体。其坐北朝南,附阴抱阳。有灰瓦顶献殿、浮雕琉璃歇山顶正殿和歇斯底里山顶寝殿。占地面积5700平方米,建筑面积1656平方米。原有建筑颇多,经修缮,恢复门前大殿和西厢房以及钟、鼓二楼。武功县文管会位于其中,存有《武功名人胜迹展》,是研究武功地区历史文化重……[详细]

9、武功石佛寺

石佛寺位于武功县东北下寨村(今南仁乡境内)。唐时,因荒耕种,无意间挖出一尊北魏时期的石佛像,民众在惊愕之中诚惶诚恐。后经智者点拨,民众才将石佛身请了出来。随捐款建寺,供奉石佛。金世宗大定四年(1164)曾敕赐“吉祥禅院”,后仍称石佛寺。石佛寺占地百余亩,东北依塬,南临渭水,西望拔地而起的现代化武功县城。其交通便利,周围民风淳朴,一年四季泥土飘香。寺内松柏参天苍劲,殿堂楼阁布局有序得当,檐牙高啄,造型精巧。晨钟暮鼓三十六村皆闻,经声佛号普渡情浓,香烟袅袅,信徒众多。西邻石佛寺小学里传出的朗朗读书声也给千年古刹平添了无限美的遐想。解放后,石佛寺被改为学校,分为小学和初中两部。可惜十年浩劫,石佛寺的所有殿堂毁于一旦。寺院的殿堂是民众集资在原址上修建的。殿堂分上下层,大雄宝殿凝重肃穆,静谧典雅,佛光……[详细]

10、望仙宫

望仙宫位于陕西武功县小村镇的下雷村北约200米处的土崖上,处于渭河二级阶地和一级阶地交接处,又叫烧台庵,或者烧香台。现存元三清殿、明玉皇阁、明古钟、清文昌宫,清《重修望仙宫》碑,以及高十多米的,有近300年树龄的古藤,至于柱础、门墩、老砖和古瓦,俯拾皆是。望仙宫现为陕西省重点文物保护单位。是武功县保存比较完整的宫、观建筑群之一,它以悠久的历史、丰富的遗存、清幽的环境以及神奇的传说,多年来,一直吸引着四面八方的仁人志士前来寻古访幽、踏勘觅胜。关于“望仙宫”一名的来历,一说是唐太宗在此曾与显圣的老子谈经论道,后李耳腾空而走,李世民望仙远去;一说是汉武帝来此敬求灵丹妙药,期望长生不老,老子赐药后升空,汉武帝举目仰望老子离去,故而随名“望仙宫”。望仙宫始建于春秋时期,兴盛于五代、十六国,相传老子李耳……[详细]

11、武功小华山(葆贞庵)

小华山位武功县武功镇南门外西侧关帝庙后侧,其南依潺潺湋河,东临滔滔漆水,远对巍巍太白高峰,山清水秀、历史悠久,文化底蕴深厚,自古就是一块风水宝地。小华山曾异名“葆贞庵”,据县志记载,此处为宋代理学家张载讲学之“绿野亭”遗址,这里山水明丽,故名曰:“绿野亭”。小华山地势崎岖,层峦耸翠,古柏森蔚,回栏折槛。又以省级文物保护单位圣母姜嫄墓“飞凤穴”位于其之巅而闻名于关中大地。小华山是宋代大儒张载讲学处。因这里山水明丽、古柏森蔚,故名曰“绿野亭”。张载是北宋时期杰出的思想家,理学的创始人之一,被尊为“秦地的孔仲尼”。张载冷漠仕途,宋神宗时抱病离任,在家著书,学于小华山书亭。明弘治八年,户部尚书李瀚以御史巡案至此,过其地,仰其人,肃然起敬,乃与吏部尚书杨一清、县令宋学通改名“绿野书院”;因旧址狭小,乃……[详细]

12、教稼台

教稼台为周人始祖后稷教民稼穑的历史遗迹,位于武功县武功镇东门外,是全国唯一的一处古农业名胜,被列为关中四大名台之首。作为历史上最早的农业科学技术研究推广机构,教稼台巍峨矗立于距国家杨凌农业高新技术产业示范区8公里处的武功镇。相传为后稷向人们宣讲稼穑百谷之道的场所。原一矩形土心砖砌平台,下大上小,呈覆斗状,中有洞门,为来往车马行人必经之路。洞门东口上有宽约1米、长约2米的石刻,其文曰:“教稼名区”。上款为“道光五年(1825)正月重修”,下款“知武功县事邓兆桐立”,西口上为“教稼台”。此台代有修葺,清雍正元年(1723)知县杭云龙、清道光五年(1825)知县邓兆桐、民国25年(1936)县长钱范宇曾三次重修。1970年,由于“文革”中破坏,教稼台已荡然无存。1987年,耆宿发起倡议,士、农、工……[详细]

13、武功龙王庙

龙王庙位于武功镇东约500米漆水东岸边。清同治十二年(1873),知县陈尔弗在武功镇东郭漆水东岸创建漆水“龙神祠”,有正殿三间,门房三间,南北廊房各一间。光绪十四年(1888),知县、秦州进士张世英合邑中故有魁星、忠孝、节义、苏武、张载、康海与龙神为一祠而祭之。其后,刘理江(辽宁梨树县人)弃官云游,皈依玄门,先在氵韦水牛家河段扶人过河,后移武功镇东龙王庙旁漆水边助人,时称“人舟”,与后来之杨理灵、董理清增修龙王庙之灵宫殿、山门、楹廊等。建国后,龙王庙建筑悉数被毁,惟余土窑洞两孔。八十年代初,前掌庙者索回地亩,稍加修缮。1986年前住持牛成麟等力图恢复,经县政府批准,化缘四方,又得邑人相助,重砌刘(理江)仙洞、六角亭、灵宫殿二间重檐,前殿三间二层,后殿三间一层重檐,南侧陪殿五间,北侧三间,砖砌……[详细]

14、武功关帝庙

关帝财神庙位于武功县武功镇南关小华山之下,面东朝阳,武杨公路临门而过,交通便利、环境优美。南北宽43米,东西狭长147米,占地九亩五分。据地方志载:“绿野亭原在武安王(关公谥号)庙后稍南崖下,有古洞。”由此推测,关帝庙始建最迟应在宋末元初。又据清光绪八年重修碑记载:“关帝庙神会由来久矣。本自前明中承马公捐资设立。……同治原载,修延至光绪八年,多次修建。”原为一组完整的明代建筑群体,依次为牌楼、山门、戏楼、钟鼓楼、献殿、正殿、寝殿、左右陪殿等。上世纪五十年代为武功供销社占用,多年来一直未曾修缮,风蚀雨浞,再加上不懂事的小孩的破坏,所有建筑脊倾瓦残、破败不堪,凡目睹其惨状者无不痛心。近几年来,县文管会人员多次奔走操劳,动员社会各界人士要保护文物古迹,抢救维修关帝庙。并于2005年农历4月8日召开……[详细]

15、苏武纪念馆 AA

苏武纪念馆位于武功镇龙门村前的台地之上,东临漆水,西依凤岗。苏武墓穴东向,背附青山,漆水河自墓前蜿蜒而过,依山傍水,环境优美,为“武功八景”之一。该纪念馆占地面积7000平方米,建筑面积580平方米,其主要建筑依次为仿汉阙门、苏武牧羊铜像、南北陪殿、苏武大殿、南北祭亭、苏武墓祭台、墓冢。墓前竖有清乾隆年间陕西巡抚毕沅书《汉典属国苏公墓》、武功县令阮曙书《汉典属国苏子卿墓》及民国时期的《重修苏武墓门碑》等碑石。1957年5月31日被陕西省人民政府公布为陕西省重点文物保护单位。被咸阳市委命名为爱国主义教育基地。苏武墓位于武功旧城北1.5公里的武功乡龙门村。为一圆锥形夯土堆,墓冢南北长30米,东西宽20米,高4米。墓前有清代康熙、乾隆和道光时“汉典属国碑”、“重修苏武墓门碑”等。其墓现为省级重点文……[详细]

16、郑家坡遗址

郑家坡遗址位于陕西省咸阳市西47公里处武功县武功镇漆水河东岸。1980年发现的,面积2000平方米。发掘区分南北两个小区,中间有一条东西走向的壕沟。遗存主要有房基、灰坑、窑穴、陶窑,还有陶器、石器等物。房基的早、中、晚三个不同时期,是同一文化的不同发展阶段。文献记载周人早期活动在漆水下游一带,郑家坡遗址就处在这个范围之中,为探索先周文化提供重要的线索。遗址的出土文物佐证了《诗经》、《史记》等史料记载的真实性。它在讲解后稷农耕文明的同时,又向世界释放着先周文化的灿烂与辉煌,以及与西周文化一家亲的血缘关系。早期房基为半地穴式,门向北,门道为斜坡状,下端有台阶。门通道将房屋分作两室。陶窑为竖穴式,由窑室、窑箅、火膛组成。陶器有夹砂陶和泥质陶两种,以红褐陶为主,灰陶较少,磨光黑陶亦较少。陶器以手制为……[详细]

17、郑尚坡遗址

郑尚坡遗址郑尚坡遗址位于武功镇东约500米漆水东岸塬上,塬下漆水自北向南流10公里汇入渭河,村北1公里处漠浴河自东北而来汇入漆水,村西南2公里处氵韦河由扶风西来,在浒西庄村东与漆水合流。此遗址北至尚家坡村,南到高庙村,南北约3000米,东西约500米。尚家坡村亦有古文化遗址,郑家坡遗址与其相连,故称“郑尚坡遗址”。郑尚坡遗址内发现先周时期的房基17座,灰坑15个,窖穴3个,陶窑2个。根据地层关系,可分为早、中、晚三期,其遗物主要有陶、石、骨器等多种。陶器有鬲、盆、罐、瓮、尊、簋、盂、豆、甗、钵、杯、盘以及甑箅、陶纺轮、陶轮、陶拍等;石器有铲、斧、矛、凿、刀、镞、钻垫、石纺轮等;骨器有镞、铲、锥、匕、针、笄等。还发现铜镞、卜骨、陶人头像等遗物,根据地层关系和器物的形制,也分为早、中、晚三期。郑……[详细]

18、阎家遗址

阎家遗址阎家遗址位于渭河北二级阶地南缘、阎家村东北200米处,东西约250米,南北约200米,面积约5万平方米。遗址文化层厚5米左右,出土器物有云纹瓦当、龙纹空心砖残块、板瓦、筒瓦、鹅卵石、柱础等。从被破坏的断崖上看,其南部暴露出夯筑城墙遗址迹有4处,夯层为平夯,厚8—10厘米,四处城墙南北近似一线,可判定城墙为南北向。从北断崖看,城墙由地表到墙底(即筑城所形成的壕沟)深5米,宽2米,夯层中夹杂有秦代砖、瓦片。从北部已破坏的城墙遗迹看,城墙东西距离不长,但连续出现5处且有较大的柱础暴露,还伴有若干鹅卵石、圆形通水管道悬挂于断崖上。遗址内发现墓葬一处,距地面约5米,墓宽0.74米,墓室用砖砌券,砖一般长65厘米,宽36厘米,厚18厘米。阎家遗址建国前处在高台平地上,1954年建渭惠第六渠(建国……[详细]

19、后稷祠遗址

后稷祠遗址《水经注》卷十八载:邰(武功)“城东北有姜女原祠,城西南百步有后稷祠,眉之邰亭地”。此即武功有姜女原、后稷祠的最早记载。《长安志》更于武功条下载:“后稷祠在县西南二十三里,姜女原祠在县西南二十二里”。当然是就中亭川武功城(今武功镇)而言。康对山《武功县志》载:后稷庙、姜女原祠“今俱亡矣”,而“今(明正德时)后稷祠在城内西上,故宝意寺址也。明弘治丙辰(1496)知县(宋)学通改建,祠后又作姜女原祠”。《长安志》载:“宝意寺在县西一里,亦唐神尧别宅。乾封三年(668)建为宝意寺,周显德二年重恩宝意寺,寺东临绝崖”。显然是后稷祠在唐以前(乾封三年)即已有之,后来的宝意寺(俗称上阁寺),即以后稷祠为中心改建发展起来的。此后,厉有修葺。到清雍正十一年(1733)《后志》记载:“殿三楹,四角垂……[详细]

20、庆善宫遗址

庆善宫遗址《唐书·地理志》记载,武功庆善宫,后为慈德寺;《长安志》载:“庆善宫在县南十八里,神尧(李渊)之旧第也,太宗降临之所,南临渭水。武德元年(618)建武功宫,六年(623)改庆善宫。贞观六年(632)太宗临幸,宴群臣赋诗,后废为慈德寺”。庆善宫既是李渊在武功三处宅第之一,又是李世民诞生之所。所以,李世民登基后普数次临幸,赋诗拟作沛(刘邦之生地沛县)、宛(刘秀之生地宛城)。武功旧志载,建子沟子“唐王洞”,即“太宗悬弧处”。据康对山《武功县志》“庆善宫”条:“在川口东南,今没于渭(水)”。孙景烈注:慈德寺“在今城南立节村”。俗称恩义寺,实际是一室两名。今大庄乡北立节村旧遗一方石,在一村民房阶下,习称“卧龙石”,传云窦后曾置太宗于此石上,故名。……[详细]