弥渡县旅游景点介绍

1、李彪墓

李彪为弥渡大庄营人,生于清嘉庆二十五年(公元1820年)在荣获“内阁中书街”后第四年,也即公元1896年逝世于故乡,享年76岁,先生逝世后,弥渡通判孙纯武为其撰写了《墓志铭》,遗体安葬于大庄街后山坡上,其东北距县城10余公里。虽经一场浩劫,先生墓冢尚存,墓碑、墓冢基本完整。1983年,李彪墓经弥渡县人民政府公布为县级第二批文物保护单位。……[详细]

2、师范墓

师范墓葬于弥渡坝下川东山蔡家地与干海子之间,名叫一碗水的地方,原墓由翰林学士谷西阿题碑文,举人张登瀛作传。可惜在“文革”期间皆被彻底毁坏,墓碑全无。1991年,经师范后裔去台同胞师��先生出资1万余元,重新修复了师范墓。墓高、宽各4米,整座墓坐西朝东,耸立于青松丛林之中。1983年,经弥渡县人民政府公布为县级第二批文物保护单位。……[详细]

黄矿厂明代银矿采矿冶炼遗址位于弥城东约5公里的东山岭谷之中,其北至天桥山以南,东达大山,新街子山一带,南至厂街箐以南的峡石洞,西至东谷以西的太极山乃至乌龙潭一带。由北至西南长约4公里,东北至西长约3公里。东北和西南走向的两山脉形成谷地,采矿冶炼区域分布在两山脉间,全矿区共分古矿洞不下五六十个,冶炼场地不少于四大区域,于今多被松林、果园、茅草及村舍覆盖、古矿洞、炼炉痕、工棚遗垣皆分布其间。故清康熙二十二年(公元1683年),《重修黄矿厂朝阳寺碑记》中叙云:“先明之代,神宗御极……命内臣山公开滇,四十八厂而吾邑之东谷则黄矿厂为为首焉”。视其规模,观其布局,确也名不虚传。谷南有一山峦,自西南向东北延伸于谷内,形成谷中居矿区的中心山峦,当年明王朝在黄矿厂监矿课税时,曾设“厂官衙门”,因此当地百姓世代……[详细]

4、营盘山新石器遗址

营盘山新石器遗址,位于寅街镇白云寺后营盘山(又名诸葛寨山)与苴力交界的地方。坐西面东,背风向阳,山西麓傍苴力镇青石湾村,距弥城约17公里。在1985年4月的文物复查中首次发现,遗址范围很广,营盘山周围山坡均有新石器时代遗物发观,遗址中心区域营盘山土壤呈黑、红、黄、橙、棕诸色,山坡表层遍布陶器碎片。遗址中心区域南北长300余米,东西(营盘山顶大墓至下山包基坑东壁)287米,面积约86400平方米。……[详细]

李文学起义遗址位于弥城南100余公里,牛街乡马鞍村委会瓦卢村后的天生营顶峰,距牛街乡政府驻地密滴20公里。1965年1月20日,经云南省人民委员会公布为省级第一批重点文物保护单位。咸丰六年四月七日(公元1856年5月10日),彝族农民李文学在天生营誓师起义,起义军推举李文学为“夷家兵马大元帅”。历经艰苦奋战,起义军控制了今属弥渡、南涧、南华、楚雄、双柏、景东、镇源、新平、元江、墨江等10个县的全部或部分地区,总面积达3万多平方公里,人口达50多万,坚持革命达20年之久,强烈地震撼了清王朝在云南哀牢山地区的统治地位,促进了哀牢山区生产力的发展,改善了劳苦大众的生活。……[详细]

6、金殿窝遗址

金殿窝是1982年7月经本县业余文史工作者考察发现的古城遗址,位于弥渡红岩镇北约2公里的新发村(原名大铺地)后,跨河而上的“铺山”上,依定西岭下,顺山而上,仰对悬香崖、先锋营(头营盘)、白王寨、三营盘,构成一条南北轴线,西南白崖城,其间有鸡鸣村桃园火葬墓地,东北傍小王寺、马军厂,总面积不下10余万平方米,“金殿窝”是当地百姓对“铺山”的传统称呼。在“金殿窝”范围内,其南端有“跑马场”(也叫撒马场)。经实测,面积约1万平方米。“跑马场”之后由南往北台升为缓坡,是“金殿窝”的中心区。据考察金殿窝所属地理位置、金殿窝范围内各建筑场所布局、金殿窝范围内所发现的南诏有字瓦和铸码砖,以及采访口碑的材料分析,是与《蛮书》所载:“……东北隅新城,大历七年阁罗凤所筑也,周环四里。……城内有阁罗凤所建大厅,修廊……[详细]

10、白崖城遗址

白崖城,又谓彩云城,或文案洞城,俗称红岩古城。1979年经弥渡县革委会公布为县级第一批重点文物保护单位。1988年经大理州人民政府公布为大理州第一批州级文物保护单位。2004年经省人民政府公布为云南省第六批文物保护单位。遗址位于今弥渡红岩镇西北2公里处,古城村左前方,定西岭南隅,迤西古道北侧,历史上是通往南诏统治腹心——洱海区域的门户,一度成为南诏统一六诏的大后方。六诏统一后,阁罗凤因唐王朝诸权臣施行压制政策,被逼不得已叛唐,为加强南诏门户—白崖的防卫,便“设险防非,凭隘起坚城之固”,于唐天宝十一载(公元752年)重新修建了白崖城。……[详细]

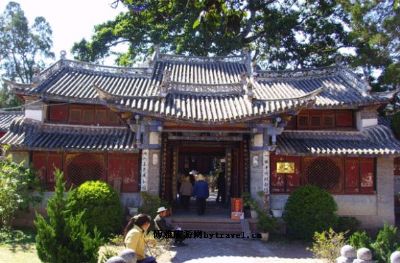

11、弥渡五台大寺

五台大寺位于苴力镇下辖行政村——五台村委会,是苴力镇域内儒、道、释三教同流的宗教建筑群,整座寺宇坐东南西,前瞻太极群峦,后依五台翠屏,东、南、北三面皆古木苍天,青松掩映,景色宜人,真所谓“九州仙缘归佛地,五台玉案拱慈尊”。现存古建有观音阁及两耳、弥勒殿、王母阁及两耳、老君殿、孔子殿以及构成寺宇大院的南北两边的厢房、中厢和西厢房,还有原属寺庙养牲畜的北院,占地面积为4000平方米,建筑面积1831.36平方米,是弥渡县现存规模最大、保存最完整的古建筑。民国抄本《弥渡县志稿》中记载五台大寺的修建年代为明初,后清雍正、道光、光绪又增修扩建,民国13年(1924)及民国36年(1947),祥云桂花亭人普凤祥先后组织乡绅、信众对五台大寺进行修缮和扩建,使五台大寺达到了“三阁五殿”(观音阁及两耳、弥勒殿……[详细]

12、南诏铁柱庙

南诏铁柱庙又名铁柱观、铁柱庙,位于云南省大理州弥渡县西面约6公里的太花乡铁柱庙村。因庙内的一根铁柱而出名,是弥渡县最著名的古迹。南诏铁柱,又称崖川铁柱、建宁铁柱或天尊柱,铸于唐、南诏时期,不仅是大理州内仅有的六项国家级重点文物之一,也是全国绝无仅有的珍贵文物,是弥渡的镇县之宝。柱体为圆柱形,黑色,铁质,实心,重约2069公斤,高3.3米,直径32.7厘米,由五段接铸而成。铁柱的建立与宗教有关。祭柱是云南一些少数民族古老的宗教祭祀形式,源远流长。至于建柱的原因,有多种传说。最盛行的一种说法是,诸葛亮平定南蛮,缴兵器,铸铁柱纪功,后由南诏世隆重铸。每年农历正月十五,彝族人民聚集铁柱庙,共同举行祭柱活动,是当地的传统节日。南诏铁柱庙整座庙宇占地震6000余平方米,由大门、照壁、拱桥、砚池、山门、两……[详细]

13、回龙山塔(文笔塔)

回龙山塔回龙山塔,俗称文笔路,1979年经弥渡县革委会公布为县级第一批重点文物保护单位。位于弥城东门外回龙山(也名景屏山或谓大尸山,即今称的朱山与文笔山或塔山的全称)北端。此塔为密檐式六方椎形实心砖塔。塔身共11级,通高约14米,各级出檐较短,皆以花边砖出挑为犬牙状,通身以白灰抹面。基座高1.8米,周长11.5米,青条石镶砌,塔刹由宝盖、宝瓶组成。此塔始建至今,未闻史记有毁损重修的记载及传说,距今近400年,历经数次大地震,仍无歪斜损坏现象。据考证,文笔塔建于明万历年间(1573-1620),崇祯元年(公元1628年)重修,至今已有400多年历史。因塔身以白灰粉饰,故而万历《赵州志》称之为白塔。明崇祯十二年(1639年)八月十九日,著名旅行家?徐霞客从蒙化(今巍山)出发,经隆庆关进入弥渡。当……[详细]

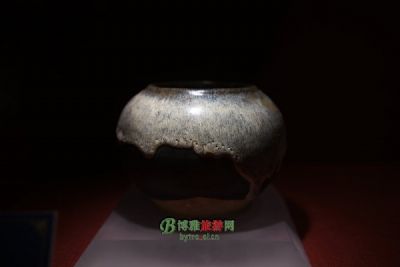

14、多祜村火葬墓群

多祜村火葬墓群弥渡县多祜村火葬墓群位于多祜大村对面的山岭上,当地彝族称此地为“林伯卓”即大坟地。此地距多祜村委会1公里多,距弥渡县城31公里。火葬墓群于1977年多祜大队第三生产队开挖养蜂场时被挖出,面积约1680平方米。当时,在养蜂场范围内,农民挖出了大小不等的火葬罐近百个,罐内装骨骼、骨灰。据村里当天参加挖土的群众介绍,出土的火葬罐有黑灰陶、彩陶及瓶罐陶三种。彩陶中,绿釉、黄釉、白绿釉等均有,制作精美细致,色彩鲜艳、雅观。施工中挖出的大量火葬罐,皆被农民挖烂、砸碎,无一幸存。因为当时挖出火葬罐一事令大家十分惊奇,所以现在大家还记忆犹新。出土的火葬罐,据其容量大小,可分为大、中、小三种。最大者高约70厘米,上部扁圆处,直径有46厘米,下部最小处直径20—30厘米,盖高约20厘米。最小的火葬……[详细]

15、多祜清代砖瓦窑遗址

多祜清代砖瓦窑遗址多祜清代砖瓦窑遗址位于弥渡县寅街镇多祜村委会东北面,距村委会约1公里、小瓦窑村500米处。多祜清代砖瓦窑的结构属于明窑,因形状象馒头一样而俗称“馒头窑”。其制作方法是在山坡地上挖一个竖穴,然后在竖穴周壁用砖块支砌。窑体由火门、火膛、窑室、排烟孔、回火沟、火口等结构组成。烧砖瓦时,窑工将制好的窑坯码入窑室之内,然后通过窑前的坑道将柴薪从火门放入火膛,火膛上有火口,柴薪在火膛中燃烧后,火焰从火口进入窑。窑室底部砌有回火沟,四周有四个排烟孔,进入窑室的火烟从四壁的烟孔排出。当砖瓦烧好后,为使砖、瓦冷却并转为青灰色,窑工必须将水从烟孔中倒入窑室,因此窑室底部的回火沟又起到了回水的作用。最后,待窑冷却后,烧成的砖、瓦由窑顶逐层取出。窑体坐北朝南,窑口为正南;操作坑长1.3米,宽1.2……[详细]

16、天生营

天生营哀牢山脉绵延数千里,奇峰突起,似龙,似像,或腾,或驰,一种雄壮,一种昂扬,天生营便立于哀牢山山脉上段,弥渡县牛街境内。天生营方圆几十里,海拔2784年,主峰如擎天巨柱于群山,东西是原始森林,苍茫如海,形成天然屏障,南北山势如削,仅有细绳般与附近村子瓦卢和磨刀箐相连,一夫当关,万夫莫开,实是兵家安营扎寨的天然良地,故称天生营。天生营有大片的原始森林,生长着黄栗、刺栗、水冬等树,枝杆挺拔,傍逸斜出,随心所欲,一任自然。有的被青藤缠着,生生死死,紧紧偎依。天生营分布着众多的稀有草药,有半夏、草乌、厚朴、玉竹,天麻等上百种,是名富其实的宝山。天生营主峰,这里一片,那里一片满是映山红,大大小小一代接一代,生生不息。有的数人合抱,枝叶蘩茂,象一把打开的巨伞,覆盖着几十平方米的土地,寒冬逢此树,在盛……[详细]

17、牛街水磨河

牛街水磨河一条悠长的水磨河,一盘盘从遥远旋转到现代的水磨,走进水磨河,便走进自然。走进另外的一个世界。水磨河位于弥渡牛街乡境内,发源于中国近代著名的李文学起义大本营——天生营,天生营古木苍天,绿意盎然,奇花异草,引人入胜。良好的植被,和谐的自然,给水磨河镶上了一条绿色的生命线。水磨河四季皆清,游鱼细石,一目了然。水磨河淡泊宁静,发于自然。时有鸟鸣,更觉清幽。悠长的水河磨河,弯弯曲曲,如银白色的玉带穿越众多的彝家山寨,缓缓流入牛街河,水磨河也是红河的一个源头。水磨河分布着众多的水磨,水磨河也因此而得名,水磨从远古走到现代。从洪荒走到农业文明到现代文明。水磨给人的是一种轻松和愉悦,水磨的水槽是木制的。透出自然、朴质、粗犷的气身,水是水磨的动力,水流经水槽,便有了一种全新的竟义,合着云的节拍,大地……[详细]

18、锁云桥

锁云桥锁云桥,位于弥渡苴力乡境内。古老而年轻的苴力,是弥渡古文明的缩影。毗雄、毗雌河与214国道并驾齐驱,宛如两条巨龙横贯全境。给这片神奇秀美的沃土增加了亮丽的风景,注入了无限的生机。苴力文化发达,历史悠久,境内青石变一带出土了大量珍贵文物,其中战国铜鼓尤为珍贵。苴力有众多的自然景观和人文景观,昔人概括为“苴力十八景”,锁云桥就是其中有名的一景。锁云桥虹卧波,连接着两岸的岁月,沉淀着厚得的历史。文人雅士不断演义着桥的优美故事和传说,使原本古朴的锁云桥,披上了一道神秘的色彩。锁云桥始建于明代,它的魅力在于朴实无华,羚羊挂角,毫无雕凿可言。一切顺其自然,依法自然。“大象无形,大音稀声”。锁云桥记载着苴力人民的聪明才智,展现了苴力人民高超的建筑艺术。弥渡素称“桥乡”,古时,桥梁建筑星罗棋布,近代累……[详细]

19、龙马塘

龙马塘龙马塘位于弥渡西山林场境内,距县城十余公里,孩提时,听祖母讲述龙马塘神奇的故事,如摇篮曲般摇起我几多向往,化为一种未了之情。今年夏天,有了机会,一个人独自登山,一路上赏野花的笑靥,听山雀的欢歌,自觉快乐,颇有韵味。走进龙马塘,果然名不虚传,似乎走进另一种生命的境界。龙马塘周围是郁郁苍苍的松林,林内古木苍劲挺拔,奇松意态万千,或抑或卧,或曲或伸,旁逸斜出,凌空驭云,每颗树都是一尊立体的风景。树下铺满干枯的松枝针,层层叠叠,行走其上,犹如踩醒一叠风干的岁月,然而在岁月的坟墓里,仍有花儿在脱颖而出,婷婷然,卓卓然。摇曳着绿色的生命和多彩的青春。我慨叹大自然神奇和伟大,它们一任展示着自己的存在,重塑着自己的生命。龙马塘内高扬着绿色的主旋律,绿得澄清,绿得浑厚,绿得空明,这含着明静的绿,蕴含着充……[详细]

20、诸葛寨

诸葛寨在细雨朦朦的金秋,去诸葛寨寻幽探胜,也觉是一份幸事。诸葛寨当地人又称之为小石林,位于寅街小西庄境内,它以传说诸葛亮曾于此安营扎寨而得名。昔人游诸葛寨曾留下这样的诗词:来北除多难,先南伐不毛。志坚五月渡,功高七擒劳。赫赫天成者,亭亭铁柱高。称风唬故垒,云树高悲号。记史秋记载诸葛亮五月流庐,深入不毛,曾征战弥渡。清修《云南通志》载“武候既擒阵获,还白崖,立铁柱记功,同久剥落,至唐懿宗咸通间重铸之。”《南诏野史》载“诸葛亮征云南,立铁柱。”铁柱今在弥渡。而从诸葛寨出土的文物和当地的民俗考证,者荀寨是汉代哀牢夷的主要聚集地区,诸葛武候在这里安营扎寨,也是情理中的事。诸葛寨所处的地方,方圆数里,地势平坦,土壤肥沃,气候温和,据专家考证,此地是中国早期地理书《山海经》里记载的嵯山。当时这里金果如醉……[详细]