武汉市旅游景点介绍

湖北省 武昌区 江岸区 黄陂区 蔡甸区 洪山区 汉阳区 新洲区 江夏区 江汉区 硚口区 东西湖区 青山区 汉南区 武汉市文物古迹 武汉市红色旅游 武汉市名人故居 武汉市博物馆 4A景区 武汉市十大景点 武汉市十大免费景点 全部 武汉市特产 武汉市美食 武汉市地名网 武汉市名人 [移动版]

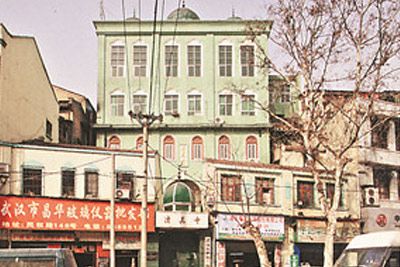

201、广益桥清真寺

广益桥清真寺江汉区民权路146号建于1929~1930年市优秀历史建筑清康熙年间,来自各地的回民到汉口广益桥一带定居。雍正年间,1726年,在这里建起了清真寺。清真寺系宫殿式木质结构,斗拱飞檐,雕梁画栋、蔚为壮观。1911年遭大火焚毁,又在原地复建如初。1930年拓展马路时,被拆重建,为砖木结构的3层建筑。1986年扩建做了加层。现在的广益桥清真寺,为具有阿拉伯建筑特色的5层建筑,面积940平方米,5楼平台耸立着3个穹顶式的“邦克楼”。一楼系水房。二楼为客厅和诵经房。三楼为礼拜大殿,面积360平方米,可容纳500人礼拜。四楼为市伊斯兰教协会办公地点。五楼是用作会场、节日会礼的大殿。该寺是武汉穆斯林活动的中心,亦是在汉外国穆斯林礼拜的场所,曾培养出一批知名阿訇。……[详细]

202、珞珈山街住宅区

珞珈山街住宅区江岸区珞珈山街1-46号建于1910~1927年市文物保护单位珞珈山街区东临沿江大道,南起合作路,西至胜利街,北达黎黄陂路,占地约5.9万平方米,建筑面积约11万平方米,其中历史建筑约6.5万平方米,,是我市近代历史建筑和传统居住区风貌保存最为集中的地区之一。珞珈山街是条长不到百米的小街,法桐遮阴,街道很幽静,两边建筑都是三层红砖老房子。街中央有一个古色古香的小花园,名为珞园(也叫兰陵花园)。这片房子是由英国怡和洋行大班杜百里主持修建的,由德国石格司建筑事务所设计,英国民居式样,杂有一点德国味儿,当年属于高级住宅区,主要供英商怡和洋行的高级职员携家眷租赁居住。房屋底层设有汽车房和杂房、佣人房等。侧面有露天台阶通往二层,二层为门厅、客厅、餐厅;三层为书房、卧房等。室内设备齐全,还……[详细]

203、周苍柏公馆

周苍柏公馆江岸区黄陂村5~7号建于1919~1920年市优秀历史建筑(二级)汉口黎黄陂路上,随处可见建于上世纪初的小洋楼,隐藏在树阴中,周苍柏故居就藏在其中:一溜三栋小洋房,都是独门独院。里面的两栋,样式、格局一模一样。周苍柏,爱国民主人士、银行家。李先念--曾说:“他对新四军做过很大贡献。”该公馆的外墙叫抓毛墙,是水泥跟小麻石和在一起,然后摔在红砖上面做成的,像给房子穿个大皮袄,摔得很均匀。从1920年建成到如今,外墙丝毫无损,这就是功夫。现在看不到这种抓毛墙了,也没人能摔了。公馆平面为不规则布局,形式活泼。红瓦坡层顶,随平面布局变化,形态丰富,错落有序。如今,这座文艺复兴式建筑变身为一家高级会所。会所修旧如旧,保持原貌,屋瓦、窗扇、壁炉均为欧陆田园风格;房顶陡峭,抓毛墙厚实,窗户玻璃仍是……[详细]

204、同兴里

同兴里江岸区洞庭街83号建于1928~1932年市优秀历史建筑(二级)同兴里的街景,浓缩了武汉人原汁原味的市井生活,是最接武汉地气的生活街景。这里是武汉市老建筑最集中的区域之一,有白俄茶商的府邸,有大买办刘子敬的私人花园,有法国领事馆,还有武汉最老的院落,大都有100多年的历史。同兴里的前身,是清朝大买办李子敬的私人花园。1928年前后,由生意大户徐、沪、刘等16家在此建楼,形成了居民区——同兴里,命名反映了“共同的美好愿景”。这条不足500米的巷子,目前保存完整,斑驳的红木门、别致的门牌、高高的天井……凸显出武汉人的市井古韵。同兴里属近代里分式住宅群。里分布局采用主、支巷型,分门为过街楼式,栋门为石库门式。2层砖混结构的25座石库门建筑整齐地排列在两侧,红瓦的屋顶,假麻石的外墙,门楣下晒太……[详细]

205、八街坊

山区八街坊青山区建设七路以北建于1956年市历史文化风貌街区武钢最早兴建的八街坊,是由苏联专家提建议,中国设计师具体实施建成的。由此,八街坊设计成了苏联风格的红房子:含有俄罗斯风格的内阳台、拱门、尖顶的红砖楼群,组成了一个个宽敞的四合院,而且从空中看,恰是一个“喜喜”字。一个个小围合式住宅楼中间,是宽阔的绿化带,围合式住宅楼又形成大院子,中间是学校、幼儿园。中国设计师在细部上,加进了中国传统纹饰。当时由于水泥紧缺,最好的材料都用于建设钢铁厂,住宅区砌墙用的是石灰砂浆掺合少许水泥。房间内隔墙舍不得用钢筋,中国设计师发明了“竹片代替钢筋”的施工法。八街坊的房型基本一致,两间十多平米房间加上厕所、厨房,成为一个“团结户”,住户是武钢的工人及其家属。随后,十几个类似的红房子街坊陆续建成,数万工人每天……[详细]

206、季凡诺夫公馆

季凡诺夫公馆江岸区洞庭街88号建于?~1913年市优秀历史建筑(一级)一幢红砖别墅,原主人季凡洛夫为俄国茶商,时与法国领事馆迎面而立。别墅具有典型的俄式民居特色,三层砖木结构:平面底层设有俄罗斯民族崇尚的拜占廷式砖石拱券,中部收进;二层外走廊;三层封闭式阳台,强调俄罗斯严寒地区的建筑特点。清水红砖外墙,屋顶高低错落,一端有六角红瓦尖顶。内部木装修,每间房都有壁炉,非常考究。20世纪末,楼房底层开设了名叫“别克乔治”的酒吧,内部陈设及装修极具欧陆风情,许多在汉外籍人士为了追寻故乡情调慕名而来。据说,季凡洛夫的孙女也从美国前来寻根,带着儿子和孙子,专程来探访这幢她度过了童年的祖屋。据称,其祖父100多年前在汉口去世,葬在汉口一处俄人公墓,但是,他们没有找到爷爷的墓地。现在,这幢百年老房子成为著名……[详细]

207、私立武汉中学旧址

私立武汉中学旧址武昌区粮道街27号武汉中学内建于清末,1985年复建市文物保护单位一个不宽的拱形校门,两排一层砖木结构的房屋,外加一个操场,这些,都还保持着私立武汉中学当年的原样。两排房屋,有晚清学宫式建筑的特点:白墙灰瓦,带着宽宽屋檐的走廊,廊柱与地面接触处,垫有圆圆扁扁的石礅;廊柱外有青石雕凿而成的护栏,上面雕刻花饰古朴精美。1919年1月,时在鄂西靖国军司令部任职的董必武,与几个湖北老乡商议:如何宣传马克思主义、发动群众?大家认为,办报和办学最好。办报的想法因为经费问题放弃,私立武汉中学因此于1920年4月10日诞生开学。这里在湖北最早用白话文授课;这里较早实行了男女同校;这里走出了两位中共一大代表(董必武、陈潭秋,均为该校教工);李大钊、恽代英、李汉俊……中国历史上的风云人物,在这里……[详细]

208、汉口民国日报社旧址

汉口民国日报社旧址江岸区泰宁街2号建于?~1922年市文物保护单位江汉路支路上的这座主体三层、穹顶塔亭四层的西式建筑,曾是上世纪20年代由共产党人主办的国民党机关报《民国日报》的旧址。《民国日报》创刊于1926年11月25日,是国民党湖北省党部机关报,后兼作武汉国民政府、国民党中央党部言论机关,当时国共合作,该办在办报方针、经营管理上均由中共中央宣传部指导。日出对开3张,发行量1万余份。报社经理是董必武,茅盾担任过总,毛泽民协助过董必武工作。1927年“七·一五”--政变后,董必武辞职,共产党人撤出,报纸性质改变。现在的泰宁街,仍承接了往日报章的墨香文韵,是武汉最著名的旧货市场。在里寻得到旧书老杂志,也寻得到老唱片、像章、文革文物、老工具、老电子产品等。三镇很多怀旧的市民,会饶有兴味地双休日……[详细]

209、武汉剧院

武汉剧院江岸区解放大道1012号建于?~1959年市文物保护单位这座占地5034平方米、建筑面积8480平方米的苏式剧院,曾是武汉地标。在同批大多有百年历史的市级文物保护单位中,它是最年轻的。一般意义上的文物,时间概念上至少应是清末民初以前的;历史传承上,则多以中国古典风格及历史延续为主。武汉剧院不只年轻,还做派洋化。虽为苏式建筑,却是正宗的“武汉造”。设计方是中南建筑设计院。因是中国设计师主导,细部上采用了不少中式装饰,如门口6根立柱上,柱头部分并不需木质建筑那样的牛角状承托,但它偏偏有这种“多此一举”;在宫灯及其他装饰细部上,也有很明显的中式传统图案。1965年4月,周恩来、陈毅在这里观看了大型音乐舞蹈史诗《东方红》;1988年5月,国家主席李先念-亲临剧院观赏文艺演出。……[详细]

210、圣约瑟女子中学旧址

圣约瑟女子中学旧址江汉区自治街242号市19中建于1923~1925年市文物保护单位这幢建筑由意大利当时最著名的建筑师沙西设计。三段构图,红砖清水墙,窗户上下墙面为粉白色,红白相间,十分夺目。主建筑为砖木结构,对称布局,地上4层(包括气屋1屋),地下一层。立面构图横五纵三划分,中部底层主入口有2柱门斗,上方是4柱空廊,柱为多立克式。属文艺复兴式建筑,幽雅而宏伟。屋顶为红瓦铺面。楼背为U形,两侧凸出部分为两栋对称的附楼,其四层部分为上收的梯形气屋,三四层以窄条的窗形与一二层大窗相对,使建筑更显活泼。教室宽大开阔,层高4米以上,玻璃门窗外还另安装了百叶窗板。过道宽敞,最宽处超过4米,地面为水磨工艺。圣约瑟女子中学教学大楼保护完好,一直作为教学使用,这在武汉市的老学校中很少见。该校早期校训“静敬净……[详细]

211、汉口中山公园近代园林建筑

汉口中山公园近代园林建筑江汉区解放大道中山公园内最早建筑系1914年建成受降堂为省文物保护单位,近代园林建筑,为市文物保护单位中山公园前身为1914年建成的私家花园“西园”。1927年收归国有,次年为纪念孙中山而命名为“中山公园”。占地32.8万平方米,水上面积6万平方米,绿地率91%,古树名木140株。公园基本保留了建国前的园艺格局。其中三个历史建筑,尤值得注意:受降堂(原张公祠),为1945年中国军队接受日本军投降的仪式举行地。四顾轩,建于1935年,为花岗岩四方亭阁,四面透空,方型立柱,典型古希腊建筑风格,是中国园林少见的纯欧式亭阁建筑。张公亭,圆形穹顶,意大利风格建筑,为纪念张之洞而造,建于1934年。……[详细]

华师文学院、历史文化学院、西区六栋宿舍楼洪山区珞喻路152号建于1955~1956年市优秀历史建筑(一级)这三处建筑,是典型的近代建筑。曾传其设计者为为梁思成先生,其实三处建筑均为“汉产”,由中南设计院第二室设计,但有明显的仿梁思成风格。文学院、历史文化学院屋顶支架为三角形结构,屋檐角度约为30到45度,最大夹角处嵌有三角硬木,设计兼具实用性和审美性。此外,门楣、窗间、窗台等细部的中国古典花纹很考究,尽显简洁大方之美。西区六栋宿舍楼,作为建国后武汉最早修建的大学生宿舍,建筑样式、施工工艺均具艺术特色和科研价值,是近现代高校建筑艺术转型的见证。据专家介绍,六栋宿舍的历史价值在于其仿古风格、精美工艺和人文气息。……[详细]

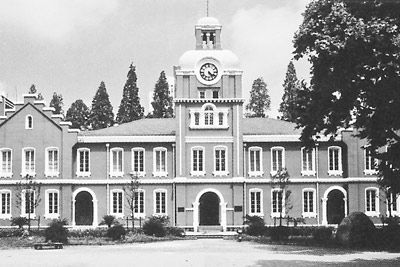

213、博学书院旧址

博学书院旧址硚口区解放大道347号武汉四中内建于1905~1908年市文物保护单位博学书院由英国基督教伦敦会牧师杨格非1899年创办,是我国最早的西式学校之一。校训“勤、朴、博、学”。杨格非的创学初衷,是培养本土的基督教传教士,同时为英国势力范围内的洋行、邮政、海关等机构培养职员。1908年,书院新校建成,占地246亩。博学书院设大学、中学、师范、经学四部。大学部1924年与文华大学部合并,成为私立华中大学,是为华中师范大学的前身,主要培养小学教员。经学馆,主要讲授神学及中外历史。课本均用英文版本,学生一律住校。百年红色钟楼与魏氏纪念堂,是博文中学的标志性建筑。魏氏纪念堂是为了纪念与杨格非同时来武汉传教、仅两年即病故的魏牧师而建,为其家人捐建,系典型的英国哥特式乡村教堂风格。1952年,博学……[详细]

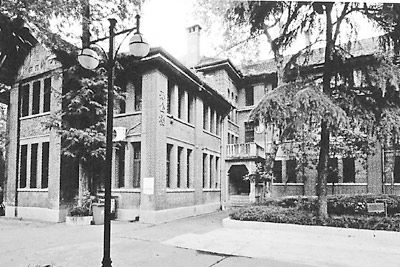

214、德华学堂

德华学堂江岸区球场路64号武汉六中内建于1903~1908年市优秀历史建筑(一级)“德华学堂”由德国传教士创办,当时这里荒僻低洼,传教士从邻近取土填成校舍地基,并从德国运来红松木等建筑材料,施工建校,至1908年建成三栋德式风格的楼房,中间为教学楼,左边为学生宿舍,右边为健身房。首任校长及5名教职员,全是德国人。创办初始,招收学生40人,学生毕业后,可保送上海同济大学及德国留学,也可介绍到德商洋行就业。1914年,一战爆发。1917年,中国参加协约国宣布对德作战,学校停办。1931年,湖北天主教总主教希贤报请意大利政府,从“庚子赔款”中拨出专款,在汉口创办一所男子中学。由此,“私立汉口上智初级中学”开始在此招生。从1935年直到1953年,上智中学(男校)设校18年,学生多为达官富商子弟。其……[详细]

215、高氏医院

高氏医院江岸区黎黄陂路38号建于?~1936年市优秀历史建筑高欣荣的父亲高维舟,抗战期间买下俄租界的这幢三层洋房,如今政府挂上了一块“高氏医院旧址”的铭牌。留美学医的高欣荣、高有焕、高有炳三姐弟在内、外、妇产三门主科各专一行,三人携手,1936年创立高氏医院。一楼作门诊部、药房、化验室和注射处、小手术室——在这里可作阑尾切除、刮宫等小手术,遇到子宫摘除、胃切除等大手术,便借用对面万国医院的手术室;三楼与二楼的一侧当住宅,住进高维舟老夫妇和三姐弟以下全体家庭成员,另一侧作住院部,最多时设有18张病床。他们不仅医术过硬,医德更是有口皆碑。当时武汉开业医生一般收两元挂号费,高氏医院只收五角,复诊两角,如果病人实在贫寒,就减免医药费。1952年,高氏医院停业,高欣荣、高有炳转入市第二人民医院。高欣荣……[详细]

216、药帮一巷石板路

药帮一巷石板路硚口区新安街建于1739年前后市文物保护单位明末崇祯年间,河南怀庆府的一些药农带着药材来汉销售,在保寿桥一带的小巷住下,就地出售中药材。久而久之形成“帮口”,人称“怀帮”。这是汉口最早的药帮,这条无名小巷因此得名“药帮巷”。除了“怀帮”,还有“汉帮”、“浙帮”等,清末汉口有药材行28家,年贸易额白银三百余万两。药帮巷侧有药王庙旧址,系清康熙二十八年(1689),由怀庆府在汉口的药材商集资兴建,初名“怀庆会馆”,当时北至长堤街,南至新安街,东至药帮大巷,西至杜家巷,规模不小。现“药帮大巷”已更名为“药帮一巷”。全长百余米,青石板有460多排,每根石条约20厘米宽,100厘米长,石板上凿有防滑的刻线。以前汉正街一带许多小巷都是青石铺就。随着城市的发展,这种青石板路逐渐被水泥路取代。……[详细]

217、市政府礼堂

市政府礼堂江岸区沿江大道187号建于?~1954年市优秀历史建筑(一级)武汉市政府礼堂,精美而大气。四坡水茶色歇山屋顶,三层水泥框架结构,左右对称布局,两边设有晒台。其外观是中式建筑风格,内厅是苏式格局。中西合璧的建筑样式,有武汉大学的影子,也有京城许多丹楼碧阁的血脉。礼堂屋顶为重檐歇山顶,常见于宫殿、园林、坛庙式建筑。其大胆地反复重檐,给人高殿嵯峨之感。钢筋水泥的西式墙体,厚实沉稳,又峻宇雕花,庄严中不失华丽。这在四柱三门入口处,表现尤为明显。……[详细]

218、汉口新市场

汉口新市场江汉区中山大道465号建于1917~1919年市优秀历史建筑(二级)老民众乐园曾名汉口新市场,解放前与天津劝业场、上海大世界并称为三大娱乐场。这是一座集游览、观光、娱乐和购物于一体的大型娱乐场所。由时任湖北督军王占元与人合股投资兴建。它占地12187平方米,主楼部分为文艺复兴式建筑,中部的7层塔楼,层层缩小向上,上覆穹顶。两侧四层,柱式-拱窗结构,里面设置有3个剧场、2个书场、中西餐厅、商场、溜冰场等。1927年,武汉国民政府将新市场作为逆产没收,改名为中央人民俱乐部,由血花剧社负责人李龙之任主任,故又名血花世界,成为重要的群众--场所。刘少奇、周恩来、李立三、瞿秋白、董必武、--、宋庆龄、邓演达、何香凝、郭沫若等,都曾在此活动。现为新民众乐园。……[详细]

219、汉口美最时洋行大楼

汉口美最时洋行大楼位于江岸区一元路2号,建于?~1908年。市文物保护单位。1926年10月,北伐军攻占三镇,武汉成为大革命的中心。此后国民政府从广州北迁武汉,国际名人、国民政府总顾问鲍罗廷来到汉口,住进一元路口一幢三层楼西式房子,汉口美最时洋行大楼,后来人们习惯地称之为鲍公馆。公馆三层,另有一假层,看似四层,钢筋混凝土结构,欧式建筑风格,正面三四层突出,有六根廊柱,十分气派高雅。墙上装饰典雅,假层窗户为半圆形,一、二、三楼窗户大多为长方形,少数为门洞形,屋顶有两座塔楼。美最时洋行是德商银行,当时位于德租界,门前台阶多达16级,房屋空间很高。当年一楼是美国新闻人威廉和雷纳·普罗梅主编的《国民论坛》社,鲍罗廷住楼上。鲍罗廷具有极佳的演讲才能,当时左臂受伤。美国名记者安娜·路易斯·斯特朗回忆:“……[详细]

220、雨霖古建筑群

雨霖古建筑群,又称“湖北明代藩王博物馆”和“湖北明清古建筑博物馆”。它是由省古建筑保护中心将湖北境内分散于民间的重要的原生态古民居文物建筑,集中搬迁复建形成的。地处黄陂木兰湖畔,占地157亩,总建筑面积12022平方米。目前,已从阳新县、通山县、崇阳县、枣阳市等整体搬迁复建12栋名人故宅、富商豪宅、百姓民居、宗祠、会馆,修建了东南园墅、西部山寨等6大景区,并设计了湖北明代藩王历史文化专题陈列。其中“半部世家”古建筑,原址湖北阳新县白沙镇,清代建造。据族谱记载,原屋主人赵启辉系北宋皇帝赵匡胤的后裔。老屋大门匾额上刻着“半部世家”,语出“半部《论语》治天下”之说。赵氏老屋院落相套,为硬山搁檩结构。门厅前有镂空雕花门楼,门厅内有格扇屏风,天井两侧备厢房,建筑构思十分精巧。“竹林旧宅”(又名阮氏老屋……[详细]