广州市旅游景点介绍

广东省 越秀区 番禺区 花都区 海珠区 增城区 荔湾区 天河区 黄埔区 白云区 从化区 南沙区 广州市文物古迹 广州市红色旅游 广州市名人故居 广州市博物馆 广州市十大祠堂 广州市十大古村 4A景区 广州市十大景点 广州市十大免费景点 全部 广州市特产 广州市美食 广州市地名网 广州市名人 [移动版]

41、沙基惨案烈士墓

沙基惨案烈士墓,原在东沙马路大宝岗邓荫南墓侧,1957年迁往银河革命公墓烈士山(还有10位烈士骨骸因建筑物阻碍未能迁葬仍留原处),在银河革命公墓烈士山右侧。花岗岩石墓碑,正上方刻有两束红花烘托的1颗五角垦,下书“一九二五年‘六•二三’沙基惨案烈士之墓”,右下阴刻李志等40多位烈士英名。并记有“一九五七年三月三十日迁建”字样。1925年6月23日,广州各界人民5万余人,为声援上海“五卅”反帝运动举行----,当队伍路经沙面租界对岸的沙基时,遭到沙面英、法军队开枪射击,当场死亡53人(其中黄埔军校学生有27人),重伤近200人,轻伤不计其数,酿成“沙基惨案”。事件发生后,引起全国各地民众极大的愤慨。9月23日国葬时共得烈士遗骸47具,安葬在大宝岗。其余烈士已由家属先行妥葬,故不在公墓……[详细]

42、朱执信墓

1920年9月21日,朱执信在虎门被桂系军阀杀害,葬于广州先烈东路朱执信墓园内。朱执信墓墓园共4000多平方米,绕以崇垣,台阶层叠,丰碑高耸,树木葱宠。碑文、墓表分别由孙文、汪兆铭题书。1936年秋,因发现墓地有白蚁,遗骸迁往执信中学校内,原墓则为衣冠冢。执信中学内之墓园,占地500多平方米,墓包呈馒头形,高3米多,周长10余米。1963年3月,公布两处墓址为广州市文物保护单位。……[详细]

43、四烈士墓

红花岗四烈士墓位于广东省广州市中山2路92号广州烈士陵园正门内东侧(原名红花岗)。这是一合葬墓。墓道西向,前面建一座四柱三门的石牌坊,坊额横刻“红花岗四烈士墓”7字篆文。坊后为一平台,东边正对石牌坊处,竖立一块“红花岗四烈士之碑”,记述了辛亥革命四烈士为革命英勇牺牲的史实。平台北面为石级墓道,沿级而上就是四烈士墓。墓坐北向南,墓包圆形,混凝土结构,宽9.3米,高3.2米,前有花岗岩石祭台,为2.45x0.76x0.62米。墓碑题“温生才陈敬岳林冠慈钟明光烈士之墓”。墓前东西两侧,各建一亭,为六角形、琉璃瓦顶、钢筋水泥结构,亭高近8米,气氛庄严肃穆。……[详细]

44、庚戌新军起义烈士墓

庚戌新军起义烈士墓,在广州市先烈中路,是为了纪念清宣统二年(1910)在广州起义中壮烈牺牲的新军而兴建的。墓前按地势建成三级平台,平台上是一方柱形水泥纪念碑,高约4米,正面刻有“广东陆军庚戌首义诸烈士墓”l2个大字,背面刻有起义事迹。碑后为圆丘形墓葬,整个墓场显得简朴而凝重。新军是晚清政府效仿西洋军队的新装备、新训练方法而建立起来的军队。宣统元年(1909)冬,由孙中山先生领导的同盟会派遣会员倪映典、赵声等人在广州联络新军,策反他们于次年2月24日(元宵节)举行起义。他们在豪贤街天官里寄园巷5号设立新军联络部,作为起义的总机关。至起义前夕倪映典等人已在新军内发展同盟会会员300余人。眼看事成,谁料在2月9日,新军某部士兵因为一些琐事而与广州城巡警发生冲突,后被捕去2人。稍后冲突升级,新军部分……[详细]

45、华侨五烈士墓

华侨五烈士墓在广东省广州市东山区先烈中路。是爱国华侨谢八尧、邓伯曜、郑行果、谭振雄和范运焜5位烈士的合葬墓。1922年6月16日,军阀陈炯明叛变革命,炮轰总统府,孙中山幸免于难。革命党人谢八尧异常愤慨,秘密联络了华侨中的革命党人邓伯曜、谭振雄、郑行果和范运焜等,立誓谋刺陈炯明,为民除害。后不幸事败,7月16日,5人先后被捕遇害,暴尸白云山麓。华侨革命党人潜舁将其殓葬,立石以志,因恐被株连,乃托名“河南公民立石为志”,并将烈士范运焜改名为郭家信。陈炯明被逐后,于1924年10月10日,国民革命政府迁墓于先烈路,并重新立碑。墓高4、底座长8米,墓碑正面镌刻孙中山手书“五烈士之墓”,碑后镌刻《五烈士墓碑记》,墓旁尚有原安葬五烈士时的墓碑以及胡汉民(时任国民政府代理大元帅)撰文并书的五烈士革命事迹的……[详细]

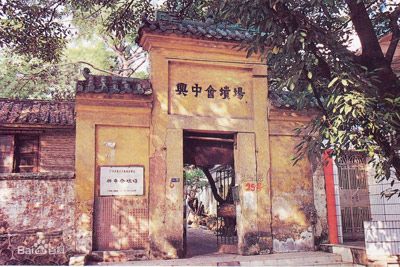

46、兴中会坟场

建于1923年的兴中会坟场,为辛亥革命先烈坟地,位于广州市越秀区先烈南路25号,两与邓荫南墓为邻。整个坟场占地数亩,翠草葱茏,绿树成荫。邓荫南先生生前曾说,“如我死后,凡兴中会同志当共葬一处。”因而由兴中会会员钟荣光、邓植卿、陈少白、苏焯南等27人发起,于1923年10月由孙中山令广东省长在广州市东郊大宝岗(即现址)拨地建立坟场。坟场前建一黄色牌坊,上 书-“兴中会坟场”。坟场有一“元祖兴中会坟墓”方形石柱碑,柱座刻铭以记建赢坟场缘由、经过等。墓地自东而西一字形排列,依次葬有会员潘嘉、宋绍殷、宋居仁、甄壁、甄吉庭、黄璧华、黄隆生及夫人、黄桂月女士、林永伦及妻何氏、宋少东、林海山及妻郑氏,其巾以l923年建造的黄璧华墓年代较早,规模较大。各墓形制不一,有纪念碑式、墓亭式,亦有单独树一方墓碑的,……[详细]

47、粤王井

粤王井(越王井)越王井又名九眼井,在应元路。屈大均《广东新语》称,九眼井“相传尉陀所凿。其水力重而味甘,乃玉石之津液。志称佗饮斯水,肌体润泽,年百有余岁,视听不衰”。“广州诸井此最古”。丘逢甲有诗咏日:“凿井秦人老塞烟,抱孙雄踞海南天,江山不改遗民尽,独坐秋风自品泉。”《通典》谓南海(广州),有天井门,天井即越王井,门是石门。现越王井九孔井盖残石尚存,井身全部石砌,百径2.1米。因井底淤积深仅7米,其旁有“九眼古井”石碑。1983年8月公布为广州市文物保护单位。现在省科学馆后院围墙内。……[详细]

48、黄埔牛山万人坑遗址

万人坑:抗日民众屠杀地日本侵略军占领广州期间,疯狂逮捕、残暴杀害广州人民。在牛山炮台附近坑边,杀害了大批民众,时人称这里为“万人坑”。据当地目击者称:当年日军把无辜的中国老百姓抓到后,由宪兵队用军车运抵牛山炮台附近,下车后,日军岗哨林立,戒备森严。屠杀前,日军刽子手先饮烈性酒壮胆,然后将老百姓强拉到坑边强迫跪下,又在被害者背后插上一支香,然后用锋利的指挥刀斩杀,再用脚将被害者踢下坑内。在《广州市志》中,抗日老人、黄埔文冲村村民陈荣基(1908-1990)如此讲道:日军除在牛山屠杀中国军民外,还在黄埔大沙地路口及现石油化工厂招待所路口之两棵百年大榕树下,吊打及屠杀过无数抗日志士及群众。日伪还强抽壮丁充任伪军或做劳工,给他们当炮灰、做奴隶,视同牛马,任意加以杀害。日军杀人的残酷手法竟有剥皮、绳绞……[详细]

50、粤军第一师诸先烈纪念碑

民国广州粤军第一师诸先烈纪念碑位于广州市沙河燕塘广汕公路侧的牛眠岗。坐东向西,为钢筋混凝土结构,外砌花岗岩石,高约38米。全碑分两部分,下部是长方体台座,内为1-3层,四周建有气窗,底边长15.2米、宽12.9米;上部4-9层是碑身,呈方锥形,第4层边长各6米。碑身正面最高处饰“青天白日”国民党党徽。正中镌刻“粤军第一师诸先烈纪念碑”十一个大字及“中华民国二十八年(1939年)九月”年款。1917年孙中山南下-,虽有海军支持,本身并无基本武装力量,被桂系掣肘。为此以原省防军20营约5000人为基础成立粤军,陈炯明为总司令,邓仲元为参谋长。成立后即进军“援闽”,1920年回粤,克复广州,驱走桂系军阀。孙中山把粤军扩充为5个军,邓仲元仍任总司令部参谋长兼第一军第一师师长。第一师成立后即参加讨桂战……[详细]

51、陈廉仲旧居

陈廉仲旧居位于荔湾区逢源北街84号。外称陈廉仲公馆,内园地面积宽广,共拥有建筑用地900多平方米,陈廉仲的住宅是一座三层的楼房,属砖木结构建筑,建于民国初年,它有别于西方建筑,是广州传统住宅的一种创新,正面与西面设外廊,东面是独立的梯间,适宜广州的气候环境,保证了各层独立使用,一正一偏,以正间主厅为中心,通达后座与偏间的--,适合大家庭的统一与分单元使用,与传统的西关大屋组合相约,只是在外表的一些窗楣与栏栅装饰等与20世纪初引进的西方建筑有点相似,其建筑造型轻巧,外屋简约无华,故备受好评,照片选入广州房地产志,被视为广州民居的优秀代表之一。陈廉仲公馆内园有三座以英石砌筑的石山,其中一座“风云际会”石山群筑于深水池间,据其五子陈少恂说:该石山建于1920年左右,是由当时的管家带领几个工匠建成,……[详细]

52、“血泪洒黄华”碑

“血泪洒黄华”碑位于越秀区黄华路黄华中约外街。碑高1.71米,宽0.76米,刻于1946年7月,以花岗石镌刻。碑文正中为隶书“血泪洒黄华”5个大字,旁有碑文记述日寇轰炸黄华塘乡民的情况。抗日战争初期,在广州沦陷前,日本帝国主义的飞机对广州狂轰乱炸,许多房屋和田园被毁,无数市民在-下丧生。1938年5月30日和6月10日,广州近郊黄华塘乡先后两次惨遭敌机轰炸。抗日战争胜利后的1946年,黄华塘乡民众组织“追悼殉敌会”,举行追悼死难者大会,在乡民被炸地点刻石立碑,以志日寇的凶残暴行和乡民受害的情况。根据《广州抗战史迹图文集》,为了侵占广东,日军从1937年8月31日首次空袭广州起至1938年10月21日广州沦陷,共对广州市进行了长达14个月的狂轰滥炸。空袭广州的日机超过800架次,投弹10000……[详细]

53、东亚酒店

东亚酒店位于越秀区长堤大马路320号。广州东亚酒店座落于美丽的珠江河畔、繁华的长堤闹市中心,是一家有悠久历史和光荣革命传统的酒店。它曾以其富丽豪华享誉东南亚、省港澳,也以其光荣的革命历史名扬国内,是广州解放第一面红旗生起的地方。1993年8月,被广州市人民政府公布为第四批广州市文物保护单位。……[详细]

54、广州明园

明园位于越秀区培正路12、14号。由于独特的地理位置与历史文化,明园不同于广州本土传统建筑,在风格的还原上,参考了更多当时西化的元素,重现民国初期的明园。因为明园建造初期便是官宦人家的洋楼别墅,所以房间的数量自然不少,一共五个房间,在卧室的营造上,除了风格的还原,理想家团队考虑更多的应该是宜居、舒适。由于受到当时西洋风格的影响,所以明园不同于当时的广州传统建筑,窗户非常多。而在明园改造翻新的过程中,这些窗户便被保留下来。所以采光十分优质,卧室通风、自然,不需太多装饰,就已非常恬淡。在整体连贯的风格下,不--间,有不同感受,在功能性的增加上也有所不同。卧室二增添了一套五斗柜与老式梳妆台,和卧室一的自然恬淡相比,这儿,庄重不少。除了完整保留下来的文化产物,明园亦原了非常多的民国元素,比如功能性的……[详细]

55、永安堂

永安堂位于越秀区沿江西路149号。广州永安堂是爱国商人、有“万金油大王”之称的侨领胡文虎上世纪30年代在国内生产和经销虎标万金油的场所,原是海珠公园所在地。永安堂曾是次于爱群大厦的广州第二高楼。后被政府接管,上世纪90年代归还胡氏后,胡文虎之女胡仙博士将大厦捐作广州市少年儿童图书馆使用。“永安堂”坐落在广州的沿江中路。原是著名华侨企业家、报业家、慈善家胡文虎的产业,今是广州市少年儿童图书馆,也是广州市文物保护单位。胡文虎(1882-1954),1908年在南洋继承父亲的永安堂中药铺,后来将其发展成为制药企业。他将父亲创制的“玉树神散”改良成为既可外涂又能内服且携带方便的“虎标万金油”,成为畅销东南亚与中国的“家居旅行必备良药”。胡先生虽是福建人,但对广州这块宝地情有独钟。20世纪30年代初,……[详细]

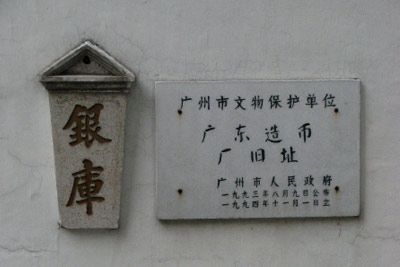

56、广东造币厂旧址

广东造币厂旧址,在黄华路(现在中共广东省委党校一带),原称广东钱局。光绪十三年(1887)两广总督张之洞购地80余亩筹建,由中国驻英国公使刘瑞芬在英国购置机器。光绪十五年(1889)四月投入生产,先行开铸铜钱,是我国最先使用机器大规模造币的一家工厂,也是广东境内最早的一家大型机械化工厂。光绪三十三年改为度支部(相当于财政部)造币厂,宣统二年(1910)又改为度支部广州造币分厂,辛亥革命广东光复后,改为军政府广东造币厂。1993年8月,被广州市人民政府公布为第四批广州市文物保护单位。……[详细]

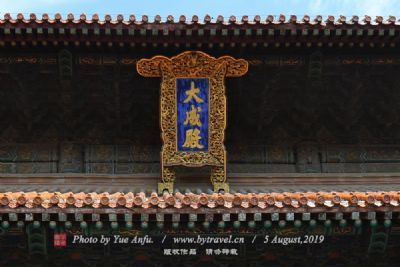

57、从化学宫大成殿

从化学宫大成殿位于从化区街口街道从化中学。学宫内的文庙孔圣殿建于明弘治八年(1495),由知县刘宏创建。殿高15米,面宽12米,深10米,阔五间,深五间。重檐歇山顶,檐前、殿脊为蓝色花纹琉璃瓦。殿内有8根直径为45厘米的红色木柱,梁枋保留着原来彩绘的红底蓝白相间的腾龙。殿外回廊周匝,殿前6根石柱,左、右两边回廊各有4根石柱,中间有4条小石杆,用石条连接作栏杆。学宫原是一座规模宏大的群体建筑。外有宫墙、牌楼、戟门、棂星门;入门有泮池、泮桥、斋房、祭庭、东庑、西庑,三进大殿后有乡贤祠、名宦祠等,属明代建筑风格。经过战争和劫乱,殿内外大部分设施遭破坏。1992年从化县政府决定重修孔圣殿,耗资60万元。1993年8月,被广州市人民政府公布为第四批广州市文物保护单位。……[详细]

58、毓灵桥

毓灵桥位于荔湾区芳村大道东杏花大街冲口涌。冲口街辖内,横跨大冲口涌。该桥建于清代中叶,桥名毓灵是因历史上此地属钟秀乡,取其钟灵毓秀之意,故名。建桥时间难以查考,一说建于明代,一说建于清道光年间。桥名“毓灵”乃因历史上这里称钟秀乡,取其“钟灵毓秀”之意。桥长25米,宽2.04米,全桥共分3段,中间一段主桥长7.6米,左右两段各长6.25米,两端有石阶式引桥。桥面部分由15节宽厚均为40厘米的完整石条组成。2个桥墩宽厚均为2米,接近水面部分成船形以减少水的冲力。桥栏每边是7块厚20厘米、高72厘米的石板,间以8条高90厘米的石柱镶嵌而成。整座石桥结构紧密,造型古朴,没有雕刻任何花纹图案。桥的用料为质地坚硬的青花岗石。历史上,毓灵桥是交通要道,北接省佛大道,南通南海平洲。清朝时,河两岸已是较繁华的……[详细]