大理州旅游景点介绍

云南省 大理市 巍山县 剑川县 永平县 宾川县 洱源县 漾濞县 弥渡县 云龙县 祥云县 鹤庆县 南涧县 大理州文物古迹 大理州红色旅游 大理州名人故居 大理州博物馆 4A景区 大理州十大景点 大理州十大免费景点 全部 大理州特产 大理州美食 大理州地名网 大理州名人 [移动版]

281、银梭岛遗址

大理银梭岛位于大理洱海东南,面积23300平方米,遗址分布于岛的北部,现存面积约3000平方米。2003年9月至2004年5月进行考古发掘,发掘面积300平方米。遗址中心区文化堆积保存较好,最厚处达6.8米。遗址的中、上层堆积中含有大量的螺壳和遗物,现场对螺壳的采样和统计发现,大部分的螺壳尾部被人敲打过,以便于食用。出土大量遗物,其中以陶片最多,约有30吨,根据颜色和质地,陶器可分为夹砂橙红陶、黄陶、夹砂灰陶等。通过细筛筛选,获取了大量的小动物骨骼和小件器物等,编号小件器物多达14000余件,可分为陶、石、骨、牙、蚌、玉、铜器七大类,以陶器、青铜器、石器等最引人注目。青铜器中,锻打的青铜鱼钩制作精美。另外,还清理出石墙、柱洞、灰坑、火堆、水沟、墓葬等遗迹……[详细]

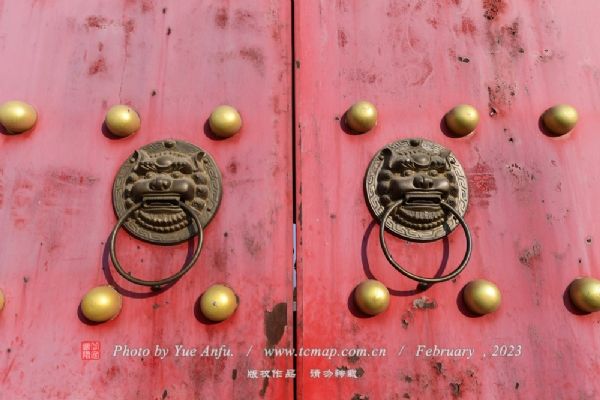

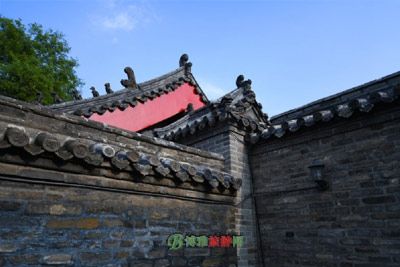

282、云南提督府旧址

云南提督府旧址位于大理古城复兴路南部西侧,西连博爱路、南连苍坪街、北至红龙井。明代为分巡迤西道署,清康熙二年(1663年)云南提督驻扎大理,建为云南提督衙门。云南提督全称云南提督总兵官,从一品,节制临沅、鹤丽、普洱、开化、昭通、腾越六镇总兵,直接统辖提标左中右三营,兼辖楚雄协,武定、大理城守等营,是云南最高武官。云南提督下设中、左、右三营,辖马战兵九百名、步战兵二千一百名、守兵九百名。云南提督的设置标志着清初云南绿营兵制基本形成。云南提督是一省最高军事长官,肩负着维护清政府在云南边疆少数民族地区统治的主要职责,是领导“改土归流”的主要军事力量。清代二百五十年间,先后有五十多任提督驻守于此处理军务,居中驭外,运筹帷幄,为云南边疆的发展和巩固,国家的统一和安宁做出了积极的贡献。1840年鸦片战争……[详细]

283、鹤庆大龙潭

鹤庆大龙潭位于鹤庆县城以北12公里的辛屯境内,总库容350.83万m3,正常库容260万m3,集雨面积7.2km3,年供水能力771万m3,是辛屯镇灌溉人饮的主要来源之一。大龙潭一年四季都有出水,风景秀丽,大龙潭出流点,最大出流量1.2m3/s,最小出流量0.85m3/s,年出水量3057万m3。潭水清净,波光粼粼,龙潭周围绿草茵茵,松树青翠,平静时清澈碧绿的水面象一块翡翠镶嵌在三面青山和平缓、开阔的万亩青松怀抱中,风景及其秀丽。可以选择的交通工具:汽车、自行车(强烈推荐)路线可以从新华村往北或者从老大丽路(往丽江方向)到辛屯旅游线与老大丽路交叉口往左……[详细]

284、段信苴宝摩崖碑

段信苴宝摩崖碑位于邓川镇新州后云弄山的石窦香泉,距县城二十五公里,石窦香泉有两大溶洞.南洞前有一本主庙、本主庙靠西的溶洞比南洞深,洞内奇石异景,石幔、石笋、石柱举目可见,顺北洞上面的山路往上攀,最高岩上、奇石悬挂,别有特色,石状如一群猪拥挤在一起,细看似有一石佛像紧镶于石缝丫。段信苴宝摩崖碑就刻于南洞内约高3米处,全碑共四百一十三字,碑宽零点六九米,高零点九米,文十八行,行二至三十三字,楷书、阴刻。该碑是洱源县年代最早的元、明白文碑(汉字白语碑)。内容是记载捐田建寺的经过、所以又叫《舍田碑》。《新篡云南通志》金石考里对该碑有著录,从碑文首行的“大元国奉训大夫都元帅段信苴宝我立记丘系系似”来看,立碑是大理段氏第十一世总管段宝,从碑文中提到的“至正三十年”断定此碑刻于明洪武三年(公元1370年)……[详细]

285、凤翔古镇

凤羽是洱源县的白族大坝之一。凤翔古镇呈凤羽乡政府所在地,被誉为大理州“四大乡村集镇”之一。凤翔镇古称“舍上盘”,(白语叫好刀宝),因地处鸟吊山麓,民间以百乌翔集吊唁凤凰的传说而改名为凤翔村。凤翔距县城18公里,村子布局整齐划一、老街主要有元士充、中和充、太和充、官路充,今新扩新街大道。官路充在明代曾设古驿站。凤翔村现有居民1802户,人口7l00多人。全部是白族。民居建筑多为三坊一照壁的白族建筑风格,庭院里家家种树,户户养花,清澈的溪水绕屋而过.照壁上多写有“耕读传家”等大字及历代诗词。凤翔古镇在南诏晚期曾设县治、称凤羽县。明代改土归流后设凤羽土司(今凤羽尹胜土司遗址仍在)。清改属浪穹县治。凤翔古镇是凤羽的政治、文化、经济中心。物产丰富,油菜、糯米小白糖、蜜饯、凤羽耗子洋芋十分有名。民族民间……[详细]

286、佛光寨遗址

佛光寨遗址以奇为观,奇山奇石奇洞奇景。位于三营朱家营东山峡谷中。上至遗址之路,雨季为河(即三岔河),干季为略,最险为“一女关”一段,人只能从石缝中钻过。《徐霞客游记》中说:“佛光寨者、浪穹东山之最高险处.东山北自观音山,一穹而为三营后山,再穹而为佛光寨,三穹为灵应山。其势皆崇雄如屏,连障天半,遥望虽支陇,其中实多崩崖叠壁,不易攀跻,故佛光寨夙称天险…….国初既平滇西,有普颜笃者。复踞此以叛,久征不下,数年后克之。今从其地建灵光寺。从寺后而上,有一女关最险,言一女当关,莫之能越也。颜笃踞寨,以诸女子分伫峰头,遥望山下,无所不见”。又说:“从寺后跻危坡而上,二里许有岐,此磐入峡者,向寨址道也;历经而越峰头者,向一女关道也。余以其上者、一里余,凌坡之脊,隋之南转,俯瞰脊东磐夹中,有遗址围墙。即普颜……[详细]

287、古刹标楞寺

古刹标楞寺位于茈碧乡的标山上,距县城五公里。原寺相传是唐南诏时七圣僧所创建,称“唐留古刹”。原寺建筑雄伟,雕梁画栋,金碧辉煌,飞檐出角。大门外塑“哼哈”二将;拾级而上即天王殿,左边塑“持国天王”、“增长天王”:右边塑“多文天王”;正中央塑“弥陀”、“观音”。大雄宝殿内正中塑有“释伽牟尼佛”三尊;左右塑“啊哪伽叶”;旁塑“伽蓝祖师”、“十八罗汉”;走廊南头塑“大鹏乌”;北房内塑“监斋大士”。院内有花园,照壁,花台,花园中心筑一池塘。标楞寺,原名昭觉寺,它是鸡足山慧灯庵的分支,古有联曰:“慧灯分昭觉;法派衍曹溪,”足以鉴证。李元阳在《标楞寺田记》碑中将标楞寺称为“唐南诏时外八坛场之一也”。历代文人登临此地,有不少的题匾诗赋,收载于《浪穹县志》,对标楞寺以高度的赞美。明朝杨升庵题有“佛都”、“唐代……[详细]

288、火焰山塔基

火焰山塔基位于三营镇火焰山山顶,距县城十七公里。根据塔砖双塔模来看:原塔有三级塔基,塔为七级文笔头密檐式砖塔,因建造在火焰山山顶,故名火焰塔。塔于文革期间被炸毁,现仅存塔基遗址。一九七四年,由省博物馆和大理州文化馆组成的文物工作队曾调查过此塔。调查结果:砖塔夹墙0-过一藤编背箩,里面装有手写本经卷和中草药物,还有包扎药物用的棉纸、丝绸品等,经卷及各色纸张已遗失,藤箩药物已收集到省博物馆保存。其中收集到的塔砖上印有梵汉两种文字,梵文无识,汉文为左右两竖行,一行为“大宝七年岁次乙亥正月十五日”;另一行为“大宝皇帝及施主法界有情”。县文管所收集到的塔砖上刻有双塔模,按《南诏野史》、《滇载记》、《万历云南通志》等书记载,文物工作队断定:火焰塔建造年代为绍兴二十五年(公元1155年),距今已有八百余年……[详细]

289、象鼻塔

象鼻塔,位于旧州村后的象鼻山上,建于光绪十三年(公元18R7年),为八级方形实心砖塔,塔基部长宽各4.2米,高约l2米,塔上嵌有一石碑。上刻“文光射斗”四字,(碑长0.7米,宽O.3米)。……[详细]

290、制风塔

制风塔,位于右所乡元井村西山麓,塔为十二级空心方形砖塔,每级四面皆有方孔,从塔顶倒数第三层挂有风铃四个(这也是制风塔建筑上的一大特点)。塔身最下层南面开有一门,第二层南面镶有清光绪十一年(公元1Sx5年)的《重修制风塔碑》。塔身长宽各2.7米,塔高17米左右,塔座南面镶有两块石碑,分别刻有“进士及第”和“魁星及第”字样。东面镶有一石碑,上刻“翰林及第”字样。西面有一龛洞,内存放独角石狮一尊,此塔保存完好、据《重修制风塔碑》载:“邓邑形胜,宫霍相维淹,有左崤古陇之势,独西南一隅凹坦下陷(形成一个风口)。背拱罗坪诸固心,当秋冬及,春风涛吼,撵集邓邑,摇荡边境,一方为之不安宁”。为了镇风,特建立此宝塔、名曰制风塔。……[详细]

291、旧州一塔

旧州一塔位于旧州村北一公里处。塔为密檐式十一级方形砖塔,铜质宝顶,石质基座(边长各5.5米,高2。2米)塔身最下层长宽各2.5米,全塔约高15.4米,每层出檐,结构以及窗洞、龛塔与大理弘圣寺塔相似,根据塔的建筑结构、塔砖大小、砖上的纹饰铭文:又根据古晟撰写的《一塔寺募捐启》记载:“云南大理古称佛国,境内有佛都(崇圣寺),神都(圣源寺)。仙都(金圭寺)云号,当时合今大理,邓川治之,故大理佛教之兴隆、即邓川佛教之兴隆也,在建立大理三塔的同时,又在邓川建一大塔、为天平塔。”所以旧州一塔应为大理国时所建、一千多年过去了,但此塔仍巍然耸立。……[详细]

292、旧州三塔

旧州三塔旧州一塔、制风塔、象鼻塔通称为旧州三塔。尽管它们建造年代和建造风格不同,但三座塔于1988年同时被大理州人民政府公布为州级文物保护单位。旧州一塔位于旧州村北一公里处。塔为密檐式十一级方形砖塔,铜质宝顶,石质基座(边长各5.5米,高2。2米)塔身最下层长宽各2.5米,全塔约高15.4米,每层出檐,结构以及窗洞、龛塔与大理弘圣寺塔相似,根据塔的建筑结构、塔砖大小、砖上的纹饰铭文:又根据古晟撰写的《一塔寺募捐启》记载:“云南大理古称佛国,境内有佛都(崇圣寺),神都(圣源寺)。仙都(金圭寺)云号,当时合今大理,邓川治之,故大理佛教之兴隆、即邓川佛教之兴隆也,在建立大理三塔的同时,又在邓川建一大塔、为天平塔。”所以旧州一塔应为大理国时所建、一千多年过去了,但此塔仍巍然耸立。制风塔,位于右所乡元……[详细]

293、潜龙庵遗址

潜龙庵遗址位于洱源县水泥厂内。据《浪穹县志略》载:“漕龙庵在石龙寺左,明建文帝结庵居此。后焚之而去。邑人何星文,姚安高土官重建,取石窦内所藏遗像奉之。咸丰中,兵燹毁,僧本敬重建”。又据《初建潜龙庵记》载:“师入滇,或为缁流,或为黄冠。虽面楚北粤,迁处无恒,西蜀东黔,暂亦止息,独往来滇中居浪穹者九年,先是杨应能、叶希贤募建一庵。”现潜龙庵因各种原因已不存。只留有遗址及杨、叶二忠墓,、但潜龙庵遗址充分证明了建文帝曾到洱源县逃生居住过的那段历史:建文帝,名朱允文,是朱元璋之孙,太子朱标的第二子,洪武二十五年(公元1392年),朱标死,朱允蚊被立为皇太孙。洪武三十一年(公元1398年),朱元璋死,朱允文即帝位,改元建文,史称建文帝。朱允蚊上台之时、诸王割据的局面十分严重。为了改变这种局面,建文帝实行……[详细]

294、钟灵遗址

钟灵遗址位于右所大楼桥覆钟山腰,寺始建于明朝,由赵际泰、李肇芳同建,寺内为文馆,清雍正八年(公元1730年)重修,并增葺大悲庄、文昌宫、觉华殿。覆钟山林深壑静,一条条山泉随山势流淌,泉水流到那里,那里的树木茂盛。钟灵寺就建于茂林丛中,推其名意:则是地灵将钟其秀者,人必杰。过去,此寺殿宇轩昂,古木参天,与绿玉池相映,景色十分优美。唐时曾是邓赕、浪穹屯兵之所。钟灵寺,因各种原因,古时的寺殿已毁,现仅存各寺殿建筑的石脚。近年来,由当地群众集资修复了该寺大殿,殿内佛龛上塑着三尊观音像,长长的大殿走廊上,悬挂着一条大木鱼和一口大铜钟,登临此地,俯视邓川、右所坝子:那小桥流水人家,西湖的景色,一派水乡泽国的景象尽收眼底,使人感到心旷神怡。如今的钟灵寺是当地人休闲的好去处,也是洱源县宗教活动的场所之现寺内……[详细]

295、石窦香泉

石窦香泉位于邓川西面的云弄峰山腰。石窦香泉以石窦流出的水和所处的地理环境极负盛名,更以洞内的《段信苴宝摩崖碑》而著名云南。明朝通判徐震诗曰:“石岭嵯峨一窦穿,窦间自昔泻灵泉,鸣琴漱玉涓涓响,溅石跳珠颗颗圆,味胜醍醐堪去疾,香侔甘露可延年。源源不舍来何处,浸说西天法雨传”。石窦香泉有两大溶洞,南洞前有一本主庙,本主庙靠西的溶洞比较深,洞内奇石异景:石幔、石笋,石柱举目可见,顺北洞上面的山路往上攀,最高岩上,奇石悬挂,别有一景;石状如一群猪拥挤在一起,细看似有一石佛像紧镶于石缝中。这里风景优美,是旅游休闲的好去处,洱源.邓川一带的人,几乎在读小学,中学时都游览过此地。信男善女更是络驿不绝。登临此地、北可观西湖景色:真是柳湾荻岸,烟渚渔歌。东可看弥江百里,真是如长蛇列阵,南可赏洱海风光。石窦流出的……[详细]

296、帝释山古建筑群

帝释山古建筑群“大理有名三塔寺,凤羽有名帝释山”。这是洱源县凤羽白族民间广为流传的顺口溜。的确,位于大理点苍山应乐峰下的崇圣寺三塔,如同三枝玉笔,直指蓝天,游人站在两百米以外的一个大水池岸边,在风平浪静时,只见巍峨的点苍山、崇圣寺三塔、蓝天、白云连同自己一起倒映水中、那景象真是美不胜收,令人难以忘怀。然而,当你到了洱海之源,到该县凤羽乡境内的帝释山一游,热闹非凡的佛教名山胜地定给你一份惊喜。凤羽帝释山座落在凤羽坝子西面闻名中外的洱源鸟吊山麓,东距洱源县城18公里。这里,重建的古寺建筑群完整地保持了它原有的风貌,寺外梅树、松杉成荫.使不少慕名而来的墨客骚人为它吟诗作对。赞叹不已。追溯凤羽帝释山七寺四塔的历史,相传已越千年。蒙氏(凤羽县)时扩建一新、在集凤羽名胜古迹为一体的电视专题片《徐霞客与清……[详细]

297、邓赕诏遗址

邓赕诏遗址为邓赕诏所在地。该城由邓赕诏主皮逻邓于唐开元二十六年(公元738年)前所建。《蛮书》卷五载:“邓川城,旧邓川也,南去龙口城(今上关)十五里,……城依山建、东距泸水,北有泥沙”,自被南诏战败后,阁罗凤及异牟寻皆填固增修,作为防御吐蕃的城堡。《重修邓川州志》又载:“德源城,唐邓赕诏之城。开元间南诏欲吞五诏为一、因星回节莛五诏火之,令各妻寻夫骸以归、初,邓赕妻慈善止夫勿行,弗得。乃以铁钏绔其臂。至是寻钏获夫之骸,南诏嘉其有慧,欲强娶之,慈善曰:‘夫亡未葬,岂敢轻嫁’,乃坚闭其城,南诏发兵围之,三月食尽而亡,南诏悔1瞿,乃旌其城曰:德源’,故有德源城名。”德源城遗址周长1.2公里,四周筑有夯土城墙,于城址内北面的台深七十公分处,曾出土过方型青砖,有字瓦,布纹瓦、陶质水管。l981年,大理州……[详细]

298、风鸣桥

风鸣桥是博南古道上的重要桥梁,横跨于杉阳镇马沙坝东的倒流河上。凤鸣桥始建于秦昭王五十年,是博南古道上历史最为古老的桥梁之一。据明代著名的地理学家徐霞客的《徐霞客游记》载:“北下及溪,有桥跨溪,东来者,是为杉木河驿大道。其桥有亭上覆,曰‘凤鸣桥’。”是为此桥最早的确切记载。凤鸣桥在明代为风雨桥,上面建盖有躲避风雨的桥亭。光绪十五年,此桥重修。桥凡三孔,石拱,不等跨。桥长二十米,宽四米,高三米,在建筑上与水流面相对就,美观大方,坚实牢固。随着岁月的沧桑,桥栏、桥亭均已被毁,但桥拱、桥面保存完好。经过两千多年的人踩马踏,桥面上的石板已被磨砺得十分的光滑,马蹄印痕深达十多厘米。虽历经二十多个世纪的风雨沧桑,至今依然牢固地横跨于激流奔流的倒流河上。……[详细]

299、弥渡五台大寺

五台大寺位于苴力镇下辖行政村——五台村委会,是苴力镇域内儒、道、释三教同流的宗教建筑群,整座寺宇坐东南西,前瞻太极群峦,后依五台翠屏,东、南、北三面皆古木苍天,青松掩映,景色宜人,真所谓“九州仙缘归佛地,五台玉案拱慈尊”。现存古建有观音阁及两耳、弥勒殿、王母阁及两耳、老君殿、孔子殿以及构成寺宇大院的南北两边的厢房、中厢和西厢房,还有原属寺庙养牲畜的北院,占地面积为4000平方米,建筑面积1831.36平方米,是弥渡县现存规模最大、保存最完整的古建筑。民国抄本《弥渡县志稿》中记载五台大寺的修建年代为明初,后清雍正、道光、光绪又增修扩建,民国13年(1924)及民国36年(1947),祥云桂花亭人普凤祥先后组织乡绅、信众对五台大寺进行修缮和扩建,使五台大寺达到了“三阁五殿”(观音阁及两耳、弥勒殿……[详细]

300、天峰山古建筑群

天峰山玉皇阁老君殿建筑群位于云南省大理州祥云县普淜镇天峰山。该建筑群始建于明万历年间,历代曾多次修建,包含玉皇阁、老君殿、灵宫殿、土主庙、观音殿、药王殿、功德坊、三天门等八个主要建筑及附属建筑,高大石墙环绕成院,占地约4000平方米,建筑面积约4800平方米。玉皇阁为三开间重檐琉璃瓦八角攒尖顶三层木结构楼阁式建筑。老君殿、灵官殿、药王殿、观音阁、土主庙均为三开间抬梁式青瓦顶木结构建筑。三天门、功德坊为石结构牌坊式建筑。该建筑群极具彝族特色的石雕、木雕、彩绘艺术构建在建筑上熠熠生辉,建筑砂石构件镶嵌大理石装饰,营造出神秘的宗教色彩和浓郁的地方彝族艺术气息,构成了建筑本体的传统地方特色,为滇西彝族地区道教建筑的优秀代表。天峰山有“南来道教第一山”之誉,为滇西著名的道教正一道胜地。每逢农历二月十五……[详细]