荔湾区旅游景点介绍

41、陈廉伯公馆

位于西关的陈廉伯、陈廉仲兄弟的公馆,是并排的两栋西式别墅。陈氏兄弟的名字今天已很陌生,但在百年前的广州可是不同一般。兄弟俩出自名门,祖父陈启沅创办了中国第一家机器缫丝厂“继昌隆”,作为中国近代工业的发端,这是写进历史教科书的。陈廉伯、陈廉仲先后进入汇丰做买办,并且共同经营昌栈丝庄,几乎垄断广东生丝买卖,加上银行、当铺等生意,成为广州显赫一时的巨商。陈廉伯还当上了广州商团团长,1924年酿成近代史上有名的的广州商团事变。商团事变被孙中山指挥平定,陈廉伯被通缉去了香港。抗战时期﹐陈廉伯沦为汉奸,在香港任“华民代表会”四人成员之一。抗战胜利前夕﹐陈廉伯乘日轮“白银丸”前往澳洲﹐途中日轮被炸沉﹐他亦葬身海底。而陈廉仲在解放前到香港定居,后来移居澳大利亚。两栋别墅都是三层楼,坐东朝西,北楼为陈廉伯公馆……[详细]

42、广雅书院旧址

广雅书院旧址位于广州市西村西增路。是两广总督张之洞创办的一所高等学府。以城西源头乡为院址,清光绪十三年(1887年)筹建,清光绪十四年建成。同年6月开学,招收广东、广西两省的贡生、监生各100名。集中住宿,学制3年。广雅书院坐北向南,四周设有护院河,占地面积达12万平方米。在中轴线上有院门、山长楼、礼堂、无邪堂、冠冕楼;两侧设东斋和西斋,分别为学生住宿用;还有清佳堂、岭南祠、莲韬馆等。光绪二十七年清政府下令废书院后,广雅书院改为两广大学堂;光绪二十九年又改为两广高等学堂。民国后改为省立第一中学。民国24年(1935年)改为广雅中学。由于数历兵燹,大部分建筑皆被破坏,现只保留山长楼和冠冕楼。濂溪先生祠仅存后堂。山长楼,为山长办公所在。面阔五间26米、进深三间13米,九架梁。中为过道,前廊立石柱……[详细]

43、西村皇帝岗1号墓

西村皇帝岗1号墓 位于西村增埗河东岸。1957年发掘。墓坑4.29米,宽2.37米。椁室前用木柱封门,内分上下两层,上层为棺室,下层分为前室和器物室。前室置漆、木器,有漆耳杯、漆盒、木车、木屋、木猪。器物室前端封木板、与前室隔开,当中有门洞。器物室后端整齐排列四耳陶罐10件。前端正中有陶壶、瓮、罐等7件;左置木船,右置木仓、木井。木船出土时有部分构件散乱,据船板钉孔可拼对复原。木船通长80.4厘米、通高20.4厘米,中宽14.2厘米两端翘起,中部有两舱长方形,稍矮一些,篷盖为两坡式。船首舱坐4个木俑,各持短木桨一支,尾舱有一掌舵的木俑。这是广州汉墓结构形制保存最完整的一件木船。根据出土陶器的年代特点,此墓属西汉中期。……[详细]

44、西村石头岗木椁墓

西村石头岗木椁墓 位于广州市西村石头岗。1952年清理。木椁在发现时已被拆毁,原来长约4米多。椁内的木棺亦被拆掉。随葬物有陶瓮、罐、三足罐、三足盒、瓿等13件,都是越式陶器;铜器有扁壶、鼎、釜、鍪、甑、盉、盆、勺、瓿、提筒及龙纹镜等20件。还有玉璧、玉印(无字)、玉带钩各1件。漆器多已朽坏,其中有镶嵌玉片的漆敦(存盖)较少见。另有椭圆长形漆奁,长25厘米,木胎黑漆,盖面朱绘云纹,有“蕃禺”二字烙印。“蕃禺”即番禺,为秦汉时南海郡的郡治。这是番禺地名见于考古实物最早的一例。此外,尚有3把玉具铜剑,2把铜短剑和铜戈2把,但保存很差。秦半两铜钱1枚,尚好。……[详细]

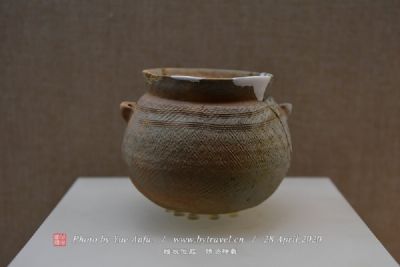

45、西村窑

西村窑位于广州市西村增埗河东岸岗地上。年代为北宋。1952年发现。皇帝岗是西村窑场的主要遗存。堆积高约7米,发现一座龙窑,残长36.8米,拱顶已毁,窑身中部最宽4米。窑首尾稍收窄,窑床铺沙,坡度13°。窑的前端有火膛及火门。烧制的产品分粗瓷和精瓷两类,以前者为主,后者有青白瓷和影青瓷。釉色以青釉为主,黑酱釉为次,还有少量低温绿釉。器类有碗、盏、碟、盆、执壶、凤头壶、军持、罐、盒、唾壶、注子、净瓶、灯、薰炉、烛台、枕等。还有雀食、碾轮、漏斗、埙、及狗、马等陶塑。纹饰有刻划花、印花、彩绘、点彩和镂孔等。部分器物是仿耀州窑,如橄榄青釉印团菊和缠枝菊纹的碗、盏、碟、大盆;而周边刻花,盆心绘酱褐色釉菊纹或牡丹的青白釉大盆则是西村窑特有的产品。西村窑烧制的瓷器在南海西沙群岛及东南亚、菲律宾、印尼等地都有……[详细]

46、逢源堂

逢源堂是广州市历史上的一座基督教堂,隶属于中华基督教会,位于荔湾区龙津西路逢源正街54号。该堂在1960年并入十甫堂。1995年十甫堂又在逢源堂原址重建。历史逢源堂为广州最古老的教堂之一。其前身为长老会一支会,由美北长老会传教士哈巴安德创建于1862年,是该会在广州设立的5个支会之一。最初设在西关同德大街1。1892年长老会一支会在逢源西街兴建礼拜堂。民国初年,在广州原属美北长老会、伦敦会、公理会等教派的十余座教堂加入了中华基督教会。逢源堂是广州多个教育及医疗机构的发源地。在西关同德大街时期,长老会在此开设安和堂,1888年迁往花地,改为培英书院。长老会又在此开设格致书院,即私立岭南大学的前身。1899年,女传教士富马利在此开设广东女医学堂及附属赠医所,3年后改名夏葛医学院(后改名私立夏葛医……[详细]

47、圣公会基督教堂旧址

圣公会基督教堂旧址位于广东省广州市荔湾区沙面街鹅潭社区沙面南街60号,建于清同治四年(1865),是遗存至今、难得的沙面早期建筑物。教堂坐北朝南,砖、木、钢结构,局部钢筋混凝土结构,仿古罗马式风格,占地面积310平方米。教堂的大堂平面为大长方形,长边南北向。塔楼首层平面为小正方形,以上各层为八边形。大堂在北,塔楼首层是大堂的门廊,东、西、南三面都有拱门出入。大堂为一层,双坡屋顶,屋顶下有夹层。塔楼有四层,顶层原是钟楼,现大钟已不存。塔楼的第三层有洞口通向大堂的夹层,夹层有洞口爬到祭坛上面较低的夹层。大堂内部空间较大,两侧墙各开5个高大的半圆拱顶的长窗。大堂前后墙和侧墙转角处都有高大的古典爱奥尼壁柱。正中祭坛后墙开三个并列的尖拱顶长窗,中间窗较高。带有券心石的大圆拱洞口将祭坛与听从席分隔,祭坛……[详细]

48、郑绮文故居

郑绮文故居位于耀华南街12号,在长寿西路和宝华路交接处的内街区里,与福音坊、兴贤坊为邻,街内有小别墅小洋楼一座,有别于西关住宅区的传统建筑,坐北向南,有前内院。围墙内外均有绿色植物,院内古树葱茏,攀援植物满布墙头,使人产生“建在深街人未识”的感觉,特别雅净清幽。两层小楼、洁白粉墙和二楼的小外廊更显高雅,既宜房屋主人于此居住、休息会客,更宜闭门练武,自然对主人演艺的提高大有裨益。……[详细]

49、陈少白广州故居

陈少白广州故居位于沿江西路的原西堤联兴码头事务所兼住宅的塔影楼。该楼为四层半建筑,融中西建筑特色于一体,四层为西式洋楼,钢筋混凝土框架结构,天台上有一四檐滴水、绿色琉璃瓦的中式遮阴与观光凉亭。外墙批荡成仿大石砌筑结构,与马路对面的粤海关大楼风格保持协调。由于紧贴珠江边而建,建筑整体似塔,倒影水中,故名塔影楼。1928年,陈少白在外海家乡题诗《忆塔影楼》:“日日凝妆珠海岸,经年憔悴深闭门,风光如许人何处,厌记江潮涨落痕。”该楼首层建筑面积70平方米,建筑因夹在路与珠江边的地块略呈梯形状,因而东窄西宽。天台凉亭面积36平方米。每层东、西、北三面均有多个大窗采光,二、三、四层北侧中间有西式小阳台以观街景。三、四楼南侧以全飘台飘出,并以精美的彩色蚀刻玻璃窗密封飘台,一是可充分增大室内空间,二是可在室……[详细]

51、广东民间工艺博物馆

广东民间工艺博物馆是收藏、研究和展览以广东地区为主,兼及全国各地历代民间工艺品的艺术类型博物馆,是广州市对外宣传,旅游与文物相结合的重要窗口,又是广州市对青少年进行爱国主义教育基地之一。广东民间工艺博物馆是广州市文化广电新闻出版局直属事业单位,以全国文物保护单位陈家祠堂为馆址,地址在广州市中山七路恩龙里34号。 中华人民共和国成立后,广州市人民政府接收了陈家祠,交由广州市行政干部学校使用。 1957年12月31日,广州市行政干部学校将陈家祠移交给广州市文化局。1958年,广州市文管会负责陈家祠的维修工作,并决定利用陈家祠为馆址筹建广东民间工艺馆。1959年10月1日,经全面修缮复原,以陈家祠为馆址成立的广东民间工艺馆正式对外开放。1966年9月,广州市新华印刷厂迁入陈家祠内,广东民间工艺馆……[详细]

52、广雅中学

广东广雅中学是著名的重点中学,广东省首批省一级学校、国家级示范性普通高中,广东省中学唯一的省级文物保护单位。她创建于1888年,其前身是由清朝两广总督张之洞创办的广雅书院,与湖北自强学堂、两湖书院、上海南洋公学并称为当时中国四大书院。百年广雅,历尽沧桑,饱经动荡,数迁校址,几易校名。然办学宗旨一脉相承,被称为“中国近现代教育史活的见证”。张之洞定名“广雅”,取义“广者大也,雅者正也”,强调所培养的人要“知识广博,品行雅正”,即“德”与“才”的和谐;广雅书院首任山长、清末著名学者梁鼎芬提出“性刚才拙”的育人目标,主张学校教育要培养品性刚正、才能笃实的人才;我校第23任校长、著名教育家梁漱溟先生题写的“务本求实”的赠语,无不蕴涵“和谐”的思想。深受先贤思想润泽,广雅人一直在传承、发展、完善和谐办……[详细]

53、珠江夜游芳村码头

“芳村码头”是集过江轮渡和珠江旅游于一体的新型客运码头,码头占地2704平方米,总建筑面积460平方米,是目前广州市最大的客运码头。晚上可以过来散散步吹吹江风,坐坐轮船来回过江欣赏江边繁华安静夜景,很是惬意。地址:广州市荔湾区长堤路20号类型:码头游玩时间: 建议10-20分钟电话: 020-81891931开放时间:18:00-23:00。门票信息:无需门票。……[详细]

54、信义会馆

信义会馆,是原来的老仓库,现在变成了艺术区,有摄影工作室,有公司,环境很适合拍文艺照片。信义国际会馆原是广东水利水电厂的地皮和厂房。现在被几位学建筑出身的地产商改造为一个文化、商业、展览的场所。这里的整体设计保留了厂房的基本结构,却以现代风格来改造屋子的门窗、墙面与诸多细节。会馆由几幢开间不一的大厂房组合而成,建筑的外墙几乎被完整的保留了下来,颜色却刷上了锗红色,在午后阳光的打照下倒是显得格外精神。室内的地面刻意地做成坑洼的水泥刷面,更是随意地铺上散落的麻石。用废旧的枕木来铺设庭地面或做地脚线;斑驳潮湿的外墙被剥去,换成水泥、青砖或红砖;把从旧房拆下来的青砖收购回来,铺设地面与部分路面。而当年刻在厂房墙上的各种口号,整个区域内的83棵古榕树,都原封不动。地址:广州市荔湾区芳村大道下市直街1号……[详细]

55、广州蒋光鼐故居

蒋光鼐故居位于龙津西路逢源北街87号。整栋建筑属民国风格,青砖墙,三层高,建筑面积达833平方米。故居原是陈廉仲的物业。后来,女眷出嫁了,陈廉仲便把它卖给蒋光鼐。蒋光鼐故居为三层砖木结构建筑,建筑风格兼具西关大屋及西式楼房的形式,是近代典型的岭南大宅民居。蒋光鼐故居建于民国初年,民国期间曾用作广州私立莞旅中学,1993年被市政府定为市级文物保护单位,2000年蒋家后人将其捐赠给荔湾区。蒋光鼐故居在2010年亚运前已修复完毕,经过一段时间对蒋光鼐生前文物的收集,荔湾区文化部门用声光电影、实物以及图片等在故居内再现了这位抗日爱国名将的生平。蒋光鼐故居从一栋濒临倒塌的危破房,到今天可以完整稳固地保存下来,其修复前后经历8年,而且三易设计施工方案。现场:声光电影沙包工事再现十九路军抗战景地点:龙津西……[详细]

56、广州李小龙祖居

广州李小龙故居,位于广州荔湾区恩宁路永庆一巷13号,为李小龙父亲李海泉在40年代左右所建。后来,李海泉移居香港,把这座房子租了出去。1978年,李家的后人又重新取回了该处房屋的产权。现产权归属荔湾区教育局,使用权归荔湾区文化局。因而,李小龙祖居现被划在西关培正小学园区之内。在修缮前,李小龙故居由于年久失修,破烂不堪。据说当时永庆坊项目改造设计师陈嘉健顺着木楼梯想上二楼勘测,楼梯居然“咔嚓”一声断了。陈嘉健从楼梯上滑落,被卡在了断裂的楼梯中间动弹不得,几位随行的同事一起拉才把他从楼梯的窟窿里拉出来。李小龙祖居属砖木结构,颇具西关大屋建筑风格,内有雕花大梁,彩色雕花玻璃屏风间隔,坐南向北,三进深,面宽约8米,进深约21米,占地面积达200多平方米,建筑面积约400平方米。直至2015年12月,荔……[详细]

57、石围塘火车站

•广州最古老的火车站,拍摄怀旧风格照片的好去处。景点介绍石围塘火车站是广茂铁路线上的一座二等站,位于广东省广州市荔湾区石围塘路,于1903年投入使用,是广州现存最古老的火车站。目前石围塘火车站仍保留货运业务,该站只完整地留下几处百年建筑物:80米长顶部配有钢架鱼骨顶棚的站台、有道岔信号灯和终点警示牌的调转车头的铁轨、建于1922年的当时该站处长的住处以及当时局长的居住地广三铁路别墅“八角楼”。同时,石围塘火车站也成为广州摄影爱好者作为具怀旧风格的外拍场所,几乎每月都有电影厂、电视剧组来该站取景拍摄。地址:广州市荔湾区石围塘路西头路口西侧类型:历史建筑游玩时间: 建议2-3小时电话: 020-81891101开放时间:全天开放门票信息:无需门票。……[详细]

58、露德天主教圣母堂

沙面露德圣母堂是位于中国广州市区沙面岛上的一座小型天主教堂。该教堂建于1889年,位于面积仅有60亩的广州法租界内,为侨民服务。奉露德圣母为该堂主保。入口处仿哥特式。沙面露德圣母堂坐落在广州市沙面同仁路22号(今沙面大街14号),原是法国驻穗领事馆的教友过宗教生活而设立的,创建于光绪十六年(1890年),占地面积839.75平方米。因该堂花园南连建筑一座圣母山安放露德圣母像而得名。在1996年11月广州沙面建筑群被国务院确定为全国重点文物保护单位,该堂为其中的建筑物。建国前,本堂神父多由外籍传教士担任,中国籍神父在此任职较少。建国前夕由中国神父陈惠民任本堂神父。1951年后,林秉良神父任本堂神父。“文革”期间停止教务活动。1982年12月8日经过过修缮后重新开放,刘灵司神父任本堂神父。全国重……[详细]

59、珠江长堤

珠江长堤位于广州市珠江北岸,呈东西走向。沿长堤大马路、沿江路一带,大致东起北京南路、西接人民南路,长约2公里。这里清朝初期是珠江河道,后来因珠江沿岸淤积加剧,河滩发育,至清朝末年形成陆地,是广州繁华的商业区之一,被称为广州外滩,是休闲散步的好去处。 用时参考2-3小时门票 免费开放时间 全天 景点位置广州市荔湾区长堤路……[详细]

60、梁家祠

梁家祠位于中国广州市荔湾区龙津西路梁家祠街34号,为梁氏族人的家祠。建筑坐北朝南,三间三进,为典型的岭南风格的祠堂建筑。总面宽12.9米,总进深54.3米,占地面积约700平方米。硬山顶,尖形人字封火山墙,碌灰筒瓦,青砖石脚。头门面宽三间,进深三间约10米共十一架。前后有木雕封檐板,雕刻有花卉图案,大门前有一对石狮子。中堂面宽三间,进深三间共十一架。花岗石梅花檐柱,木雕梁架保存较好,梁架透雕博古纹饰,装饰简朴。前有天井及两廊,现两廊已拆,与天井连成一片。后堂间隔基本已改变。建筑主体基本保存,但祠内多处有搭建的0。显示了古代中国劳动人民的聪明才智和建筑建造的辉煌成就。其建于清代,1960年代曾作为幼儿园,后期为荔湾区教师进修中心,现为荔湾区旅游咨询服务中心及荔枝湾变迁历史展览馆。1992年9月……[详细]