万载县旅游景点介绍

21、郭南轩公祠

郭南轩公祠位于万载县康乐街道西门社区田下街区,年代为清同治壬申年(1872年)。2023年12月,被公布为宜春市第二批市级文物保护单位。保护范围:东以墙基为界向外延伸5米,南、北以墙基为界向外延伸2米。……[详细]

22、万载万岁桥

万载万岁桥位于万载县三兴镇万岁村,年代为清嘉庆二十二年(1817年)。2023年12月,被公布为宜春市第二批市级文物保护单位。保护范围:东、西以桥面边缘为界向外延伸10米;南、北以桥基为界向外延伸5米。……[详细]

24、牟溪桥

牟溪桥位于万载县双桥镇大桥村大桥街,年代为元大德。牟溪桥,四墩五拱,块石结构,纵横迭砌,东西走向横跨牟溪河,历来为湘赣古道必经之路,也是当地人进行物资交易的中心场所,全桥砌缝紧密,建造坚固,对研究湘赣古代交通史,古桥梁建筑结构和建筑艺术,古代赣西商贸活动和社会民俗有重要价值。2023年12月,被公布为宜春市第二批市级文物保护单位。保护范围:东、西以桥基为界向外延伸3.5米;南、北以桥面边缘为界向外延伸20米。……[详细]

25、周家大屋

周家大屋位于万载县株潭镇株山村,年代为清嘉庆乙亥年(1815年)。周家大屋体量庞大,格调清雅,是迄今为止保存较为完好的江南地区大型汉族古民居,其形制、结构、布局、建筑艺术均体现了江南典型的民居风格,建筑风格以徽派民居为主,同时兼收北京四合院、客家围屋等建筑特点,是各地民居优秀文化元素的综合体现,对研究古代建筑营造学、风水学具有重要重要的的历史、艺术、科学价值。2023年12月,被公布为宜春市第二批市级文物保护单位。保护范围:北面以围墙为界向外延伸2米,东、西、南以墙基为界向外延伸2米。……[详细]

仙源乡红色旅游景区位于万载县的西部偏北,距县城50公里。1932年4月12日湘鄂赣省委、省苏维埃机关和其他省直机关由修水迁到仙源,当时,有“小莫斯科”之称。景区内现存有大量的革命遗址,“红-旅”特色旅游的资源非常丰富,景区内的湘鄂赣省委、省苏维埃政府旧址,省委红旗报社旧址等已被评为国家重点文物保护单位,仙源红色景区也被被评为“江西省百姓喜爱的十大红色旅游景点”、“江西爱国主义教育基地”、“江西省国防教育基地”。同时景区内还有众多人文景观和自然景观,如我县第二高峰黄皮尖(海拔1182米)、拥有许多可供欣赏的名贵古树和珍稀动物的官元山林场、景色宜人的仙人湖(潭口水库)等。……[详细]

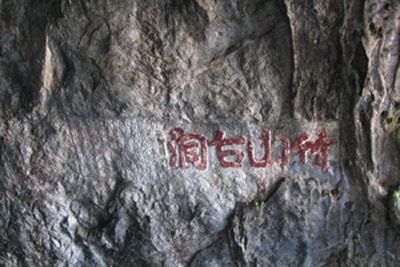

27、竹山洞摩岩石刻

竹山洞石刻,位于江西省宜春市万载县马步乡洞口村委会竹山洞口,竹山洞为喀斯特溶洞,全长近四千米。石刻位于北洞口内,由三幅题刻组成:“竹山古洞”,横书阳刻,字体楷书,长约2.5米,高约1米,题刻于民国二十九年;“应感潜心”,横书阳刻,字体篆书,长约2米,宽0.6米,题刻于清代光绪年间;“恩泽万民”,横书阳刻,字体楷书,长约2米,宽约1米,年代及作者不详。……[详细]

28、榨树埚遗址

榨树埚遗址,商代文化遗址,在下窝遗址的西北面,两遗址并列。高出地表约50米,长100、宽80米。总面积8000平方米,黄土壤,水土流失严重。表面暴露有磨制石器、陶片和施以灰色、酱色釉的原始陶片。该遗址发现的石器以石锛、石斧为主。陶器有折肩罐、鼓腹罐、浅盘豆、深腹圆底罐等……[详细]

29、藏溪喻氏宗祠

藏溪喻氏宗祠,位于江西省宜春市万载县罗城镇藏溪村委会。坐东北朝西南,五开间三进二天井,长47.7米,宽16.2米,面积772.74平方米,木柱架梁,雕花柱础,雕花木门扇,用材讲究,雕刻精美。为万载地方工艺水平较高,现存较完整的祠堂建筑,具有较高的文物价值。该祠墙砖刻载建于清同治甲子年。……[详细]

30、阳澄桥

阳澄桥又称六一桥,建桥者明代欧阳澄,人称“六一公”,故以此称桥名。此桥位于白水乡东南300米,距县城西北56公里。据民国二十九年《万载县志》载,此桥建于明代嘉靖丁酉年(公元1537年)。清代康熙十三年和六十年先后倾倒。清嘉庆六年(公元1801年)欧阳澄后裔欧阳泰重加修造。此桥二墩三拱,青石砌成,桥全长29米,宽5米,通高5.6米。桥面有人行道,两边筑有石板栏杆,凿有滴水孔,以防雨水流过边墙。两端桥台高6米,基础厚达2米,均用长0.8、宽3米的青石迭砌。单向舟形墩高3.26米,拱顶由九道单券拱列而成。……[详细]

31、徐家垴遗址

西周文化遗址,位于罗城乡卢洲村东北约1200米处,距县城约29公里。东北面松林环绕,南面有卢洲桥,西面紧靠泰溪,山脉为东西走向,高出泰溪20余米。该遗址南北长400余米,东西宽20余米,总面积8000平方米,黄土壤。遗物较丰富,多散于山坡高处的平坦地,由于雨水冲刷严重,文化堆积层仅存80厘米左右。发现的生产工具以石斧居多,还有石镞、石锛、石刀、陶纺轮、陶网坠等。发现的生活用具全为陶片,多系硬陶,能看出器形的有鼎、鬲、折肩罐、高领罐、直口尊等。纹饰有大方格纹、圈点纹、篦纹、网结纹、多线菱形凸点纹、变体云雷纹、漩涡纹、编织纹、曲折纹及各种组合纹饰。……[详细]

32、三兴万岁村

位于三兴乡万岁村屏风岭下西南500米,谢溪、白良之水经注其下。全桥为三墩四拱,用麻石迭筑,砌缝紧密,长46.4、宽5、高8米,附桥长19.3米。单向舟形墩高5米,拱券由七道券磋列而成。桥面两侧由石柱,石板穿结栏杆,保存完整,两端桥台各有一对高1.8米的石狮,雌狮怀抱小狮,雄狮足踩石球,雕刻精致。万岁桥始建于元至正年间,历经明万历、清康熙、雍正各朝重修改建,屡修屡废,至清嘉庆二十二年(公元1817年)后在距原址约7米处重修此桥。现为万载锦江河上保存较好的一座多孔石桥。……[详细]

33、万佛禅寺

万佛禅寺,位于江西省宜春市万载县康乐街道城隍庙路。该寺原称城隍庙,坐东朝西,砖木结构,风火墙,硬山顶,青瓦覆盖,石柱石础,前后五栋连成一体。面宽30.36米,通深113米,占地5000余平方米,依次设有前殿(禅庙门厅,内塑弥勒佛、韦驮和四大天王神像),钟鼓亭,大雄宝殿,观音殿,城隍殿,夫人殿。万佛禅寺原为城隍庙,始建于明洪武三年,后明清二朝多次重修。1997年万载县人民政府重修前殿,并更名为“万佛禅寺”,后民间集资修缮,内塑神像五十余尊。……[详细]

34、狮子垴西周文化遗址

狮子垴西周文化遗址位于高城乡高城村东北约1000米,距县城12公里。遗址的西面是水田,东南面底延绵起伏的丘陵,北面紧靠蜀江。狮子垴高出地表40—50米,长500米、宽30米,总面积为1.5万平方米。黑色沙土壤。整个山形褶皱明显,凹凸不平。山顶有一块约500平方米的平坦台地,远看恰似一只雄狮,故名狮子垴。狮子垴大部分已开垦成菜地,地表及断面有丰富的石器和陶器残片。石器有石锛、石斧、石刀等生产工具,均磨制精细,有的通体磨光,刃部锋利,棱角分明。还发现有青桐锛一件。遗址中大量的陶器残片能辨认出器形的有鼎、鬲、碗、钵、折肩罐等纹饰有绳纹、方格纹、浮雕式大块云雷纹、漩涡纹、圈点纹、曲折纹、双线菱形凸点纹等。还发现有陶纺轮3件,形制为圆饼形和算珠形,陶网坠4件,形制为长条形和圆珠形。……[详细]

35、狮岩摩岩石刻

“狮嵓”石刻位于县城北2.5公里鹅峰乡多江村俗名兰田的狮子石上。狮子石宽约200、高约150米。狮子山由九峰并列相连,九座山峰峭壁巉岩,石色如铁,恰似神工鬼斧把九峰镂刻成九头怒发圆眼的雄狮,盘踞在蜀江东岸。因东方日出时,狮形投入江水之中,因此,这一带水便取名为“狮子潭”。蜀江西岸有一座茅草山,形如一头雄伟的大象,它与狮子遥遥相望,因而此地又取名“九狮拜象”。触景生情,狮子石上便被前人刻下了“狮嵓”二字。“狮嵓”楷书直刻。“嵓”字距地面2米。每字高1.2、宽1.5米,字迹苍劲庄重,很有气魄。右侧50厘米处直书“大德二年春書”小字。由此可知,“狮嵓”二字刻于公元1298年。如今,字迹依旧清晰完整,无丝毫损坏之处。但“狮嵓”二字为何人题刻,尚无考。……[详细]

36、上狮子桥

上狮子桥,位于江西省宜春市万载县潭埠镇潭埠村委会下街头。为四墩五孔石桥,南北走向横跨万载主要河流蜀江之上,因上下相近排列有两座石拱桥,且桥两头均置有石狮两对,故称作上下狮子桥。桥长82米,宽5.3米,桥面面积434.6平方米。据《万载县志》载,始建于元大德年间,原为潭埠通往岭东及县城的重要通道,因公路改道,现桥仅邻近村民过往。……[详细]

37、龙江桥(鹏程桥)

俗称鹏程桥。位于县城东北1000米,横跨蜀江河面。此桥四墩五拱,由粗料石与灰浆粘合而成。桥高8.7、长98、宽5.5米,两侧有高0.9米的青石板栏杆。单向舟形墩高3米,券拱跨径17米,拱券由九道单券磋列而成。桥堍向上设30级石阶。据同治《万载县志》载:“邑东北龍河渡,乾隆十六年辛卒捐建,易舟渡为石桥,未成而子衢踵其役……五載告成”又“龍江橋,圖卷题咏甚多,今俗称鹏程橋,忂字也。”此桥由辛琗父子创修,建成于清乾隆二十年(公元1755年)。在桥端的刘家屋墙上描下了辛氏父子的画像(1966年被毁),以供后人缅怀。……[详细]

38、万载龙河桥

俗称新桥,自东向西,横跨龙河,位于县城青石甲路。为单拱石桥,麻石迭砌,灰浆浇缝。全长15.76米、宽5米,桥面两侧栏墙高0.9米。桥拱由七道单券磋列而成,拱跨10米。东西端桥台高8米,桥堍向上设30级台阶。斜栏墙有部分倒塌,其余部分均无错列之处,尤其是拱腹面砌缝严密,保存基本完好。明代正德年间,知县张邦谷因筑城而建此桥,桥未建成即离任。嘉靖元年(1522年)知县卢炳章继前任建成三洞桥,俗称新桥。后被冲垮,由谭钺独资重建自此之后,几次倾圮。都由谭氏子孙修复。万历四十四年(公元1616年)谭钺第四世孙谭经济将三洞石桥改建为单拱石桥,并加高加宽。清代嘉庆年间辛守身募资再次修缮,加做石墙栏杆,遂成今样。……[详细]

39、井埚里墓葬群

井埚里墓葬群位于仙源乡山枣村西北500米,距县城西北约47公里。此墓区为高出周围地表30米的山丘,从西北向东南倾斜。东部是白屋子屋场,南部山脚下有一条机耕道,西北部是绵延的山峦。墓葬分布密集,在约10000平方米的地表上,暴露有大量的陶器残片,纹饰以大、小方格纹和云雷纹居多,器形有折肩罐、瓯形器等。1982年10月,县文物普查队在井窝里的东北部土坑墓中采集到鼎一件,泥质灰陶,上饰细方格纹,高8、口径11.3厘米、耳高2厘米。该鼎除一耳残断外,基本保存完好。圆底罐两件,泥质灰色,肩部以上饰有云雷纹,肩部下端饰细方格纹。1983年1月,省文物工作队在墓区东部的水沟中又出土了3件陶罐和1件陶鼎。其中灰陶罐2件,一件口径10.5、高11.3厘米,饰方格纹;一件口径14.2、高16厘米,饰云雷纹。黄褐……[详细]