佛山市旅游景点介绍

广东省 顺德区 南海区 禅城区 三水区 高明区 佛山市文物古迹 佛山市红色旅游 佛山市名人故居 佛山市博物馆 佛山市十大祠堂 佛山市十大古村 4A景区 佛山市十大景点 佛山市十大免费景点 全部 佛山市特产 佛山市美食 佛山市地名网 佛山市名人 [移动版]

261、陈铁军故居

陈铁军故居位于佛山城区福贤路善庆坊。是陈铁军出生和少年生活的地方。为佛山清代常见的两进院落式民居。尚有烈士住过的房间、使用过的家具、文具、印章和亲手刺绣的绣件等。陈铁军故居为清代民居建筑,座面向北,三间二进院落式平面布局,硬山顶,人字山墙,砖木结构。陈铁军烈士在此居住和生活。是佛山市重要的爱国主义教育场所。……[详细]

262、邓培故居(邓培纪念馆)

邓培故居位于三水市西南镇石湖洲村。是邓培的出生地和童年住地。建于清同治年间,,二进院落式布局,硬山顶,面积110平方米。邓培(1884—1927年),幼年丧父,家贫如洗,离乡往天津当学徒,十七岁到京奉铁路唐山制造厂做工。在李大钊、张太雷、于方舟等人的教育帮助下,投身唐山工人运动,于1921年初加入北京共产主义小组。同年7月,中国共产党成立,邓培任中共唐山地委书记。历任京奉铁路总工会会长、全国铁路总工会委员长、中华全国总工会执行委员。1927年在广州“四·一五”政变大-中被害。1994年三水市人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

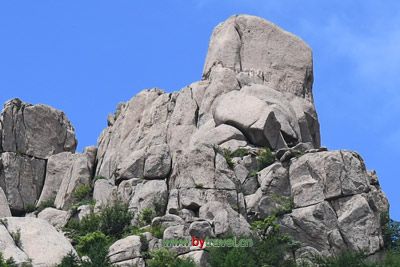

263、石燕岩采石遗址

位于西樵山的东南面,是一处古采石场遗址,从明代早期,就有很多能工巧匠在此开采岩石,石燕岩景区包括有景良亭、天窗格、石屏风、石燕岩、石祠堂、云岩古寺、云岩飞瀑、冬菇石等景点。石屏风在天窗格下、石燕岩口,长约数十米,高约20米,宽仅1米,正看如青峰出鞘,侧看如云底屏风,状颇雄伟,它是古代采石工人采石留下的分界标志,现成为了一个颇为壮观的景点。石燕岩因栖息石燕而得名,它的洞口扁如唇,内进宽广,窑内可容千人,岩分内外两层,外洞高数丈,洞壁凝珠含露,虽六月盛夏,仍凉气袭人,内洞蓄水成湖,为一水洞,湖水深蓝,清澈见底,水上设有游艇,可供游人幽。水洞中有两块巨石,一块露出水面,形似汽车,叫水底汽车;一块浸在水中,形如牌坊,叫七彩牌坊,其造型维肖维妙,令人叹为观止。水洞水道幽深,洞中有洞,天外有天,许多水道……[详细]

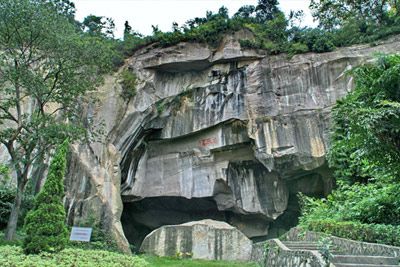

264、西樵山摩崖石刻

西樵山摩崖石刻位于南海市西樵山。共140多题,主要分布在翠岩、九龙岩、金鼠埌、白云洞等处。字体有隶、篆、楷、草、行等;年代由明清至当代,作者有官宦、隐逸、大学问家和乡贤;内容有记迹抒怀,有警世之作,而更多的是歌咏西樵山的风光旖旎、秀色可人。如草书“云门”,湛甘泉书,字径0.35米;行书“天然图画”,黎简书,字径1米;行书“翠岩”,字径0.65米;隶书“大观”,字径0.34米;七十二山人行书“不骛纷华不尚仙,优游林下养余年,闲是闲非休闲理,半日看花半日眠。”字径0.17米,3行直刻;白云洞石刻达80题,如“洗心”,楷书,字径0.66米,灵山仇效忠书;“奇观”,楷书,字径0.6米,“媲美兰亭”,字径0.50米,傅日鉴题并书,还有诸如“银河倒泻”、“峭壁天开”、“壁立千仞”、“仙境”等,均是见景生……[详细]

265、桑园围水利设施

桑园围始建于北宋,地跨佛山市南海、顺德两区,由北江、西江大堤合围而成,是我国古代最大的基围水利工程,发挥着灌溉、防洪排涝、水运等效益。围堤全长64.8公里,围内土地面积265.4平方公里,农田灌溉面积6.2万亩。桑园围又名樵桑联围,位于佛山市南海区和顺德区境内珠江干流西江下游,分东、西围抵御北、西江洪水。围内是蚕桑业发达地区,故名。堤围相传始筑于宋徽宗年间,明、清、民国陆续筑建。明代“桑园围修筑的工程技术筑堤材料改泥为泥石并用”,鸡公分围改为石堤。民国十四年,筑西基狮颔口闸、东基龙江新闸和歌滘水闸,桑园围从开口围发展为闭口围。桑园围是珠三角著名大型堤围,一直发挥极为重要的水利作用,清代更被称为“粤东粮命最大之区”。现桑园围全长68.85公里,围内面积133.75平方公里,捍卫良田2000顷。……[详细]

266、顺德大通桥

大通桥位于佛山市顺德区北滘镇林头村桂林路39号前。嘉庆二十五年(1820)重修。为单孔石拱桥。东西走向,跨越村中小涌,连接拱桥直街。桥长23米,宽4米。麻石横联式砌筑桥拱,麻石桥身上存石匾,阴刻“大通桥”楷书大字,落款为“嘉庆庚辰岁重修”。桥身两侧石条间以铅块相接,可窥见其建筑工艺的讲究。桥面由七块麻石并排砌筑而成,无桥栏。两端引桥各砌21级麻石台阶。桥旁的麻石埠头仍存。大通桥总体形制和规模保存均相当完整,保留鲜明的清代桥梁建筑风格,是反映顺德水乡历史的重要实物资料,具有一定的建筑、历史上的价值。……[详细]

267、高明文昌塔

高明文昌塔 位于高明市明城镇内。建于明万历十二年(1584年),为八角七级楼阁式砖塔,高37米,塔坐北向南,底层边长3.34米,每层腰檐翼角施鳌鱼,各层腰檐均以菱角砖与线砖逐层相间叠涩砌出,檐角处施一“龙吻”。塔膛内有梯可供登临,塔顶置铁相轮塔刹。1983年高明县人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

268、象林塔

象林塔位于南海市西樵山白云洞。原在南海市里水镇麻奢宝象林寺,清康熙五年(1666年)建造,1974年迁至现址。塔通身为白玉石制作,高5.5米,七层,仿楼阁式,由基座、塔身、塔刹三部分组成。基座为方形,分二层。基座上置须弥座,须弥座下段为束腰六角形,刻仰、覆莲瓣,上段为六角形柱体,六面为平浮雕,分别雕龙、凤、牛、羊、狮子、麒麟等吉祥动物。塔身平面呈六角形、空腔。各层六面均开门,门两侧阳刻梅、兰、菊、竹等各样花草;各层塔檐及瓦垄勾头、滴水均精雕细刻,檐下刻饰二层莲瓣。塔顶置九层相轮塔刹。该塔各段榫卯套接,工艺精细。1994年南海市人民政府公布为文物保护单位。2008年11月8日,广东省人民政府办公厅发出《关于公布第五批广东省文物保护单位通知》,象林塔被列入广东省文物保护单位。……[详细]

269、祖庙大街店铺

在岭南天地中,一处被标上“祖庙大街店铺”的文物景点,曾经是明末清初佛山最繁华的闹市。这里是古老佛山最繁华的地方,最鼎盛时期出现在清乾隆年间。从《佛山忠义乡志》古人绘画中可以依稀找到这一带店铺曾有的景象:这里曾经有售卖各种生活用品的店铺,像手工业的剪纸、木版年画、锅碗瓢盆、石湾公仔和铁器等。当时以陶瓷、铸造业等手工业闻名全国的佛山,在祖庙大街店铺集中展示了本地的文化精粹。后来随着近代工业化的发展,在机器化制造的洋货和战争的炮火面前,祖庙大街店铺一度陷入衰落时期。而新中国成立后,传统工艺被人们重拾,祖庙大街的繁华才得以逐渐恢复。据佛山岭南天地相关负责人介绍,佛山在明、清时期,民居比较集中,且大部分以商号、作坊、住所三合一使用,下铺上居或前铺后居成为佛山典型传统店铺的形式和街景,花岗石的“铺张墩”……[详细]

270、佛山石路巷

佛山石路巷 位于佛山市城区福贤路纪纲街,是一条长达100米的内巷。两侧的建筑始建于明,有清代和民国时重修的痕迹。其古朴的花窗、方柱的趟栊、厚重的大门、长0.27米×宽0.12米×厚0.06米规格的大青砖、夯土厚实的墙体和红砂岩的石墙脚,均具有明代的风格。而4根圆柱支撑的大厅,却是清代所建造。巷口有二栋红砖绿瓦的建筑物,是民国时代建造的私家医院,名叫“小乐园”。石路巷民居的屋顶所建造的封火山墙,均采用锅耳式,其体量比清人建筑的大而厚,是当地民居建筑沿革的物证。1998年佛山市人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

271、叶家庄

叶家庄 位于佛山市城区东上路宝善坊。是经营中西成药的叶氏富商在清代光绪年间所建的一组大型庄宅建筑群,故名。叶家庄占地面积近4000平方米。街首的叶大夫祠建于光绪三年(1877年)。祠为硬山顶,面阔三间,二进院落式平面布局,中座是四柱大厅。庄宅与祠堂均集中建在宝善坊的北侧,以单座毗连排列,坐北朝南,形成一条长79.7米的巷道,全以花岗石铺砌。屋宇高大宽敞,室内装修讲究,檐板多用木雕。始建时,东、西均有门楼,今西侧门楼已不存,现存东侧门楼外表是水磨青砖,石额刻“南阳”二字。1989年佛山市人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

272、文会里嫁娶屋

文会里嫁娶屋位于佛山市城区文会里。建于清代。始建时是当地富户的住宅,以后则作为嫁娶屋,供出租用,为住房窄小的居民临时提供婚嫁摆宴的场所。总面积约350平方米,三开间平房,面宽11.2米。门厅也称轿厅,供停轿之用。然后是三进院落。外墙是水磨青砖结砌。檐口花板施精细的木雕花纹。两侧墀头饰龛式砖雕。居中置落地式大型木雕屏风。四柱大厅内的花架、格扇、雀替等建筑构件均是寓意吉祥的木雕,工艺水平较高。1998年佛山市人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

273、任围

任围 位于佛山市城区燎原路。是佛山经营丝织业的巨富任氏兄弟在清嘉庆、道光年间兴建的大型庄宅。庄宅原建有围墙,故称围。原包括乐安里的任伟庄宅和任应坊的任应庄宅,有祠堂、住宅、花园和池塘等,占地数千平方米。现乐安里的建筑保存较好。祠堂面宽三间,三进院落,抬梁与穿斗混合式梁架,现仅余头门和二进。任伟庄宅原是25座大小样式相同的单体建筑,纵横各5座,硬山顶搁檩式结构,今余10座。任应庄宅现存9座,纵横各3座排列,均为镬耳封火山墙,三间两廊平面布局。花园、池塘已不存。1989年佛山市人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

274、区家庄

佛山 区家庄 位于佛山市城区福贤路居仁里。是清乾隆年间经营洋杂货的区氏富商所建的庄宅建筑群,名区巷,又称区家庄。最初只建住宅四座,同治年间增建祠堂“资政家庙”,面宽进深各三间,中为四柱大厅。以后又不断增建住宅、书楼、花园等,共十座建筑物,总面积约1500平方米。庄宅平面布局规整,建筑形式相同,采用井字形排列,形同矩阵。小巷全以条石铺砌,兼有防火通道的功能,下水道网的设置科学合理。1989年佛山市人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

275、棋盘村古村落

丹灶南沙棋盘村:南沙陈氏自南宋迁移至南海开村。明代万历年间始,宗族渐旺。南沙棋盘村古村落始于明末清初,清嘉庆年间因族中有人做生意发达(至今有“扫地北”传说),大兴土木,三十间大屋同时动工,每间大屋规格统一,座东向西。棋艺巷,分三巷,每巷十间,前五间之后留横巷,六至八间再留横巷,最后再建两间,三条巷中可以横直行走,形成棋盘之势,故称棋盘巷。现村中15条棋盘巷和2条棋艺巷分列,布局井然。村中古建筑以其独特的龙船脊形房顶、三面环绕的高墙、寓意“肥水不流别人田”的天井以及雕刻着花鸟虫鱼的灰雕、瓦雕、砖雕、石雕、木雕等规模宏伟,雕工精美,彰显清代岭南建筑的清幽雅致,具有一定的历史和艺术价值。在众多的古建筑中,最有代表性的是陈氏宗祠,始建于清顺治,历经嘉庆、同治重修与扩建,形成南海乃至珠三角少见的三间五……[详细]

276、陆家古村落

陆家古村落位于佛山市高明区荷城街道照明居委榴村,始建于明代,现存68座,座北向南,均是三间两廊屋,镬耳风火山墙龙船脊。该村落有八个门楼和八条古巷,排式布局,总面宽133.43米,深67.5米,分布面积近1万平方米,一条古石道横卧在古村落前,古石道前有三个古水埠头,西面有两座古祠堂。……[详细]

277、伦教华生园

华生园位于佛山市顺德区伦教霞石华阳大街细桥直街8号,是何卓生、何藻云以及近代药行巨商何华生的产业。面积约3549.2平方米。园外青砖围墙上嵌有石刻,落款为“何裕后堂建,光绪戊申十月立”。园内保留有房屋七栋及花园三个。房屋包括中国传统风格和民国中西结合两类风格,以“华屋”、“竹林”、“棣圃”小巷相隔。其中植兴堂为中西风格融合的民国建筑,宽约14米,深26.7米。砖混结构,两层楼房。青砖墙,麻石脚。大门为拱门,两旁饰洗石米圆柱。大门墙上嵌麻石,上刻“植兴堂”,何华生勒,有民国壬申年(1932)年款。中国传统风格的青砖大屋结构相似,回字门,进深两进或三进。硬山顶,密排檩,青砖墙,麻石脚,趟栊门,存壁画、灰塑或漆金木雕。通过植兴堂后门可达后院,院内一条水泥通道直通后院门口。院内存青砖砌成的圆光罩,院……[详细]

278、西樵山云泉仙馆

云泉仙馆位于南海市西樵山白云洞。建于清乾隆四十二年(1777年),原名攻玉楼,因附近有小云泉,在道光二十八年(1848年)扩建时改称云泉仙馆,光绪三十四年(1908年)重建。云泉仙馆依山势而筑,坐东南向西北,四周林木交荫,夏秋蝉鸣清脆,“攻玉听蝉”传为美景。为一座二进院落式、歇山顶建筑,有前殿、祖堂、帝亲殿和后殿厢房等。门前有石华表、石狮子各一对。护壁有壁画和浮雕。殿门左右是钟鼓台。前殿面宽三间15米、深3米,两侧是厢房,以券顶回廊联结,中为“放生池”。后殿为“赞化宫”,奉祀吕洞宾。面宽15米、深14米,抬梁式木构架,地面铺大方砖。正脊饰陶塑二龙争珠和鳌鱼图案。檐角饰陶塑狮子和灰塑狮子。殿堂俱有挂联,如傅日鉴楷书联“第一洞天无双福地,飞流千尺明月三湖”、冯佩珊“涛飞松径来天上,月影莲池见道心……[详细]