泰州市旅游景点介绍

江苏省 海陵区 姜堰区 兴化市 泰兴市 医药高新区(高港区) 靖江市 泰州市文物古迹 泰州市红色旅游 泰州市名人故居 4A景区 泰州市十大景点 全部 泰州市特产 泰州市美食 泰州市地名网 泰州市名人 [移动版]

21、兴化虹桥

虹桥位于沙沟镇虹桥巷北首,大士禅林南侧,东经119°43′24.9″、北纬33°09′10.0″,南北向,建于明代,原名“三仙”桥。虹桥主体为石结构,南北走向,全长15.5米,宽2.66米,正桥长4.5米,两边斜坡分别长5.5米。桥的结构为一孔方形,桥面、桥桩、踏坡台阶及护栏均为棕色花岗条石,两边引桥用青砖砌接。整个石桥呈梯形,桥下是东西向的市河,东接下官河。清道光十九年(1839),因大士禅林复修,方丈福安禅师重筑“三仙”桥并改名“虹桥”。因桥下溪水横流,“虹桥卧波”成沙沟一处胜景。虹桥是沙沟镇众多古桥中唯一保存至今的明代古石桥,其建造年代久远,结构精巧,用料规整,质地坚固,风格独特,至今仍在使用,实属罕见。具有较高的历史、艺术、科学价值2007年,兴化市人民政府公布虹桥为第二批文物保护单……[详细]

22、鱼市口石板街

鱼市口石板街位于沙沟镇镇区前大街与南大街交汇处新大街104号,东经119°43′15.0″、北纬33°09′04.2″,明代建筑。鱼市口石板街现存30米,由108块棕色条石铺就,每块条石长1.15米,宽约0.36米,南北走向,呈“T”型。石板街两侧皆为店铺,基本保存了明清及民国时期建筑物。明代中期以后,鱼市口及石板街逐渐发展成沙沟古镇商贸最繁华的地段,一度成为里下河地区淡水产品最大的交易集散地。由于水路交通发达,沙沟商业、手工业发展迅速,石板街两侧曾经有过周记鞋店、姜记碗店、潘记广货店及酱园、灯笼店等老字号108家。鱼市口“石桥春涨”曾被列为“古盐城八景”,历代诗人多有吟咏。鱼市口石板街是明代中期以后资本主义萌芽、“金沙沟”逐渐形成的实物见证,具有一定的历史价值和文化价值。2007年,兴化市……[详细]

23、迎新桥

迎新桥位于沙沟镇时堡村,东经119°42′42.3″、北纬33°07′06.1″,建于清代。为单拱石拱砖身桥,拱高约2.2米,桥面宽2.6米,长15.8米。拱券顶部到桥面0.6米。石拱由五组桥拱拼接组合而成,每组桥拱又由七块拱石构成。上砌青砖,桥身坚固、优美,结构科学。迎新桥是一座保存较为完好的清代桥梁,拱形优美,结构科学,桥身坚固,用料考究,砖石结合,较为罕见,造型美观,见证了时堡历史上的繁荣,同时为研究里下河水乡地区桥梁发展史提供了实物依据,具有较高的历史、艺术和科学价值。2009年, 兴化市人民政府公布迎新桥为第三批文物保护单位。……[详细]

24、茅山东岳庙

茅山东岳庙位于茅山镇镇区东部,东经120°00′25.7″、北纬32°44′30.5″,明建清修。茅山东岳庙现存正殿三间,梁架结构及墙体完好,另有部分配套建筑,布局规整,用料精美。茅山镇是江苏省特色文化之乡,民俗文化和宗教文化传承久远。宋以前山丘曾建有三茅真君观,相传为“三茅”(茅盈、茅衷、茅固)修道之地。茅盈又为道教故事中东岳大帝的原型,因此元、明之际曾建有天齐庙(东岳庙),并于每年农历三月十八举办声势浩大的东岳庙会,传习至今。茅山东岳庙不仅为研究里下河地区明清寺庙建筑提供了实物依据,具有一定的科学价值,同时对研究茅山地区以及我国海岱地区对泰山的民间崇拜、茅山地区宗教文化和民俗文化的发生、发展,都具有历史和文化价值。2009年,兴化市人民政府公布茅山东岳庙为第三批文物保护单位。……[详细]

25、茅山唐井

茅山唐井位于茅山镇镇区景德禅寺内,东经120°00′23.9″、北纬32°44′28.1″,原山丘朝南山坡处。茅山唐井系唐代开元年间(713-741)唐玄宗举道教为国教时扩葺茅山三茅真君道观时所凿,《扬州府志》、《东台县志》及《茅山志》皆载为“唐明皇时所凿”,亦即唐代开元至天宝年间(713-755),距今约1300年。火烧岩质地的石井栏为宋代修浚时所加,外侧呈八角形,内侧圆形,井壁为砖砌。口内径0.3米,外径0.6米,高0.4米,底外径0.72米,火山岩质地,灰黑色。井下部为砖砌井壁。清代著名学者、以考据见长的兴化人任大椿曾作《过茅山碑记》。北宋景德四年(1007)改道观为佛教景德禅寺后,一直保留于原址。根据记载,井壁原为上小下广呈胡芦形,深约7米,井底砂石之上竖戳小瓦,严丝合缝,上铺耐水木……[详细]

26、兴化护国寺

护国寺全称“敕封护国寺”,位于戴南镇护国街,东经120°07′36.6″、北纬32°43′07.8″。唐代始建,宋代改建,明清重修。清嘉庆《东台县志》载:“护国寺,在戴家泽,建于宋。”护国寺前身为唐代所建的道观“七星庙”,宋代改为佛寺。扩建天王殿时,为保护东侧一棵唐代参天古皂荚树(今不存),将该殿西移2米左右,形成此殿与大雄宝殿不在同一条中轴线上的布局。目前寺内仍保存两株百年银杏,为兴化市级古树名木。上世纪末和本世纪初,戴南镇人民政府两次拨款重修护国寺。修缮后的护国寺气势恢宏,中轴山门、天王殿和大雄宝殿三进,后面庭院,建有回廊,大殿东侧为佛事堂、斋堂、僧寮。护国寺天王殿为明代建筑,大雄宝殿为清早期建筑,保存基本完好,具有较高的历史价值和科学价值。1986年,兴化县人民政府公布护国寺为第一批文……[详细]

27、罗汉寺

罗汉寺位于周庄镇邬牛村,东经119°56′25.0″、北纬32°43′39.1″,始建于宋。据明崇祯六年(1633)《泰州志》卷七《方外·寺观》等相关史籍记载,罗汉寺最早建于北宋景德年间(1004-1007年),至今已有1000多年历史。罗汉寺坐落于邬牛村东北隅一个三面环水的垛岛上。当年碧流萦绕,形如满月,被称为“亮月地”。元末张士诚被朱元璋攻灭后,其堂弟张士英在邬牛罗汉寺出家。明洪武初年,罗汉寺被列为泰州下河地区“九寺十八堡”的“九寺”之一。明洪武五年(1373),寺院大修。清康熙六十年(1661),寺院由佛教禅宗改为律宗“太平律院”。其后,寺院于清嘉庆四年(1799)和民国十四年,均得到不同程度的修缮。上世纪40年代,寺院部分建筑被毁。1958年,寺院第18代住持隆祥离开寺院,寺院残余部……[详细]

28、蒋庄西庙

蒋庄西庙位于陈堡镇蒋庄村,东经119°51′07.0″、北纬32°48′06.6″,本名“吉祥庵”,清代佛教寺庙建筑。蒋庄西庙始建于清康熙(1662-1722)年间,光绪(1875-1908)年间重修,由东西向和南北向各三间的两组建筑对接组合而成。为佛教禅宗传承。主殿“玉庙殿”,壁上嵌有清光绪年间石碑。蒋庄西庙布局合理,梁架结构完好,木雕精美,主体风貌仍存。为研究清代里下河农村宗教文化的发展提供了实物资料,具有一定的历史价值。2009年,兴化市人民政府公布蒋庄西庙为第三批文物保护单位。……[详细]

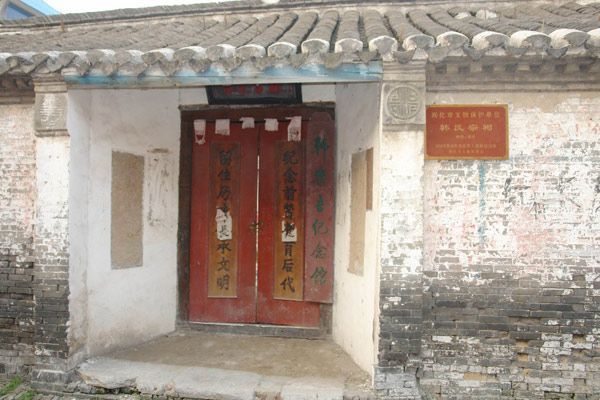

29、韩氏宗祠

韩氏宗祠位于戴窑镇西侧的韩窑村,东经119°50′12.9″、北纬32°56′26.6″,面南三进,明建清修,享堂供奉明代理学家韩贞(现为韩乐吾纪念馆),正堂供奉韩氏自明代洪武年间从苏州迁居兴化的历代先祖。韩贞(1509-1585),号乐吾,明代兴化人,窑工出身,师从泰州学派创始人王艮、王襞父子。学成归里,以教学化俗为任,严以律己,一生行善。王艮赞其“继吾道者,韩子一人而已”。殁后建祠立匾,定例春秋二祭,有《韩乐吾先生遗集》传世。2007年,兴化市人民政府公布韩氏宗祠为第二批文物保护单位。……[详细]

30、张纪福星桥

福星桥位于张郭镇张纪村,东经120°12′22.4″、北纬32°47′01.6″,建于清代光绪(1875-1908)年间。福星桥是一座单孔砖桥,已有约一百二十年的历史,桥栏至水面5.2米。栏杆高1.25米,拱高4.05米,跨度3.7米,拱圈高2.05米,桥面栏高0.6米,桥宽3.23米。栏宽0.38米,桥长22.7米。目前仍在使用。桥拱气势雄伟, 造型美观,结构合理,保存较为完好。福星桥为研究里下河水乡地区桥梁发展史提供了实物依据,具有一定的历史和科学价值。2009年, 兴化市人民政府公布福星桥为第三批文物保护单位。……[详细]

31、胡公生祠碑

胡公生祠碑位于市区第一中学操场南端(原南城内大街胡公祠中),东经119°50′10.7″、北纬32°56′05.4″,明代石刻。碑高210厘米,宽114厘米,厚23厘米,字迹清晰,保存完好。碑镌于明代嘉靖三十八年(1559),碑文为明代文学家、“后七子”之一的兴化人宗臣所撰。内容记述嘉靖三十六年至三十八年(1557-1559)间,兴化知县胡顺华领导军民抗倭并取得胜利的历史过程。胡顺华,字宾甫,号龙岗,湖广潜江(今湖北潜江市)人,嘉靖三十五年(1556)进士。任职兴化时,倭寇猖獗,通州、泰州、盐城、高邮、宝应一度沦陷,而兴化孤悬其中。胡顺华下令“积薪谷、精器械,募邑中人几千,时时督练为城守计”。同时,“自登城,衣戎带剑,气肃肃扬扬”。又趁倭寇暂退之机抢修城墙,直至取得嘉靖三十八年茆花岭大捷。此……[详细]

32、莫氏民居

莫氏民居位于市区昭阳街道新义社区北城外王府巷21号,东经119°50′22.9″、北纬32°56′43.5″,占地面积近400平方米,是一处保存完好的古民居建筑群。由东、西两组前后各两进建筑构成,共有房屋12间。花墙、门窗做工精细,雕刻别具匠心。莫氏民居始建于清代。清咸丰三年(1853年),原籍镇江的莫益三为避太平天国战乱,迁徙兴化,居于此宅。民国初年莫锡蕃对宅第进行了改建。1945年夏秋之交,新四军某部机关曾驻于此。莫氏民居是保存完好的民居建筑,为研究兴化清代及民国建筑和银北门的经济发展提供了实物依据。2009年, 兴化市人民政府公布莫氏民居为第三批文物保护单位。……[详细]

33、徐府

徐府位于市区城内东大街北侧、长安路西侧,东经119°50′19.5″、北纬32°56′14.2″,是一处典型的民国府第建筑(局部)。徐府主体建筑为砖木结构两层小楼,门窗梁架结构及墙体保存完好。小楼西侧为两层厢房,七檩,穿斗式。木头楼板,东西长约6.8米,南北长约9.5米,有四米见方小天井,东、西两侧建有围墙,形成一个独立院落。大门位于东南角,门楣上嵌有石额“逸园”,花窗精致独特。徐府建筑雅致,风格独特,在民国建筑中具有着一定的典型性、代表性。2009年,兴化市人民政府公布徐府为第三批文物保护单位。……[详细]

34、沙沟后大街老厕

沙沟后大街老厕位于沙沟镇镇区后大街明清古建筑群中,原商会巷南首后大街103号对面,东经119°50′10.2″、北纬32°56′07.0″。沙沟后大街老厕初建于明代,原为陈氏家厕。清代改为对外开放的公厕,以聚作农家肥料出售获利。民国二十年(1931)洪水退后,厕主陈黑鼻子在原址重建。建筑风格上,采用西式工艺,如“洋门”、“洋窗”等;内部设施上,用木料制作成全封闭式坐便台,在便台上设置木搁几,以便如厕者抽烟、饮茶、谈生意。同时设置便后盥洗盆,制作木桶承接雨水冲洗,设计理念与现代接近。2008年沙沟镇人民政府在原址按历史原貌对其进行了修缮。沙沟后大街老厕建筑风格别致,设计科学,设施完备,当时在里下河地区十分罕见,具有一定的历史和科学价值。2009年, 兴化市人民政府公布沙沟后大街老厕为第三批文物……[详细]

35、中共兴化县委成立旧址

中共兴化县委成立旧址位于戴窑镇镇区新兴东街中心巷33号内,东经120°12′41.4″、北纬32°55′54.2″。为普通的瓦房院落,三间正屋朝南,另有门楼、天井、厢房,占地117平方米。1941年1月7日,中共苏北区党委副书记陈丕显在此主持召开兴化县工委委员会议,宣布苏北区党委决定,撤销中共兴化县工委,成立中共兴化县委。由李华楷任书记,李健任组织部长,张莫棠任宣传部长,孙顾任妇女部长。同年4月底,戴为然任中共兴化县委副书记。中共兴化县委的成立,标志着兴化地区党的组织已发展到一个新阶段。1941年3月,苏北区党委改称苏中区党委,兴化县委仍属其领导。同年11月,划属苏中二地委。1944年11月,兴化县委改由苏中一地委领导,直至抗战胜利。兴化县委成立不到一个月,兴化县抗日民主政府也在各区联合办事……[详细]

36、兴化县政府旧址

兴化县政府旧址位于安丰镇肖家村254号,东经120°08′47.4″、北纬33°08′08.7″,为近现代重要史迹及代表性建筑。兴化县政府旧址现存一进三间,坐北朝南,七檩,东西走向。房屋前有天井,原为四合院。解放战争期间,我军主力北撤,敌100军及还乡团占据县城及主要交通要道,中共兴化县委和兴化县民主政府坚持原地斗争。1947年至1948年间,兴化县政府、翻身中学曾在此办公。期间,因游击战争的需要,溱潼县政府、高邮县政府及苏中二分区《苏中日报》社等也曾先后转移到附近办公。在这座简陋的民房中,兴化县政府领导人民群众开展武装斗争,组织筹集粮草等民政民运工作,翻身中学则为我党我军培养了大批革命干部。兴化县政府旧址为解放兴化乃至整个解放战争作出了特殊贡献,是中国革命的历史见证,具有一定的历史价值。2……[详细]

37、华中二分区革命烈士纪念塔

华中二分区革命烈士纪念塔位于安丰镇陆宴村,东经120°04′58.7″、北纬33°07′59.4″,始建于1947年,1978年重修,1997年再修。安丰镇有着光荣的革命传统。战争年代,苏、鲁、皖边区(华中二分区)曾在这里开辟革命根据地,领导革命斗争。所属机关、军队、学校、军工厂均驻扎在中圩若干村舍里。二分区地委设盛家庄,司令部驻成其甫庄,专员公署在大杨庄。另外,报社、交通站、疗养所、被服厂、-厂、修枪所等也分布在中圩境内。1946-1947年间,面对敌人的四面包围和反复“清剿”,华中二分区在这里开展了艰苦卓绝的斗争,无数革命先烈为建立新中国抛头颅、洒热血,献出宝贵的生命。1947年冬,为了纪念革命先烈,党和人民政府在当时的华中二分区司令部驻地——原中圩乡盛家庄,建立了“华中二分区坚持敌后斗……[详细]

38、兴化苏中公学旧址

苏中公学旧址位于沙沟镇镇区虹桥巷2号院内,东经119°50′25.8″、北纬32°56′06.4″,原为三元宫。1945年8月-11月,苏中公学领导机关曾在此办公。1944年3月车桥战役胜利后,苏中区领导机关从东台迁往宝应,并决定在抗日军政大学第九分校基础上组建苏中公学,粟裕、管文蔚任正副校长,张藩任专职副校长,夏征农任教育长(后出任校长),为我党我军培养人才。1945年8月,校长夏征农率千余学员入驻沙沟,领导机关住在三元宫,学员按编制散居周围基本群众家中。除集中学习外,学员组织群众、宣传群众,为房东挑水、打扫,坚守三大纪律八项注意,与驻地群众建立了军民鱼水关系。1945年11月,苏中公学奉命迁往台北(今大丰),撤离沙沟。苏中公学旧址是近现代革命史迹,是我党我军革命斗争历史的物质见证,具有重……[详细]

39、中共泰州地下县委活动

为漆匠胡桂芝私宅,1929 年 4 月 3 日起,中共泰县县委书记曹起缙在此工作,屋南天井中有井一口。该屋坐北朝南,面阔四间 13.9 米,进深五檩 4.5 米,脊檩高 3.8 米,小瓦屋面。最东一间为大门堂,大门朝北,二门朝东,通向天井,最西一间为曹起缙卧室。曹起缙,扬州人,任泰州县委书记时,化名陈君豪,从事地下活动。同年 8 月 17 日由于奸细告密在住地被捕,英勇就义于北固山。……[详细]

40、陈毅、朱克靖在泰谈判处

1939 年为国民党鲁、苏、皖边区游击副总指挥部总指挥李明扬住宅,时称“李公馆”。新四军东进抗日前,陈毅、朱克靖来泰在此与李明扬谈判。宅南向,硬山顶,面阔五间 16 米,进深七檩 8 米,高 5.8 米,三间小瓦平房,前带卷棚,另有西厢房 2 间,占地面积约 2400 平方米,保存尚好。……[详细]