开封市旅游景点介绍

河南省 龙亭区 鼓楼区 顺河区 杞县 禹王台区 祥符区 尉氏县 兰考县 通许县 开封市文物古迹 开封市红色旅游 开封市博物馆 4A景区 开封市十大景点 全部 开封市特产 开封市美食 开封市地名网 开封市名人 [移动版]

121、五百罗汉殿

罗汉殿又称八角琉璃殿,是开封大相国寺中轴线上第三个佛殿。罗汉殿是八角回廊式建筑,精美无比,为清代乾隆三十一年重修,其独特的造型,极具特色,在中国佛教寺院中可谓独一无二。罗汉殿由游廊殿、天井院和中心亭组成。游廊殿中为大型群像“释迦牟尼讲经会”,由500个造型各异的罗汉像组成,故这里又叫五百罗汉殿。中心的木制八角亭中供奉着一尊四面千手千眼观音菩萨像,由一株完整的银杏树雕刻而成。这尊佛像雕刻于乾隆年间,耗时58年而成。佛像高约6米,四面造型相同,每面各有六只大手及200余只扇状小手,每只手掌中均刻有一眼,共计一千零四十八只眼,为观音菩萨三十二变相之一。这尊佛雕像造型精美,鬼斧神工,乃是大相国寺的镇寺之宝。地址:开封市鼓楼区自由路西段36号类型:古迹寺庙游玩时间:建议30分钟开放时间:8:00-18……[详细]

122、大宋御河

御河全长1900米,连接开封市龙亭湖、包公湖两大主要景区,周边风光秀丽,文化底蕴深厚,龙亭湖周边有5A景区一处,4A景区两处,3A景区一处,湖底沉睡千年国宝——六朝皇宫遗址。包公湖旁边有4A景区两处,国保一处,御河码头两侧为西司夜市。御河作为纽带将开封市几乎所有旅游景区有机联系起来。御河总投资近5.5亿元,贯通龙亭湖、包公湖和清明上河园内水系,连接古城两大景区,在宋都水系中地位举足轻重。市委市政府高度重视,高起点规划,大资金投入,精品化建设,已将御河初步打造为开封一条亮丽的风景线。地址:开封市鼓楼区向阳路包公祠御河码头类型:河流游玩时间:建议1-2小时电话:0371-23322688开放时间:大宋御河:白天9:00-17:30,晚上18:00-21:30(游船每半小时一班);18:00为白天……[详细]

123、河南大学

河南大学始建于1912年,原称河南留学欧美预备学校,这里曾是河南贡院的所在地,1903、1904年全国会试曾在这里举行,至1905年,延续了1300余年的科举制度在这里划上句号。河大校训“明德,新民,止于至善”。走进河南大学,一座座掩映于翠绿中的近代建筑群,青砖绿瓦,飞檐走兽,雕梁画栋,一种历史的厚重和艺术的美感不知不觉在周身蔓延。用时参考2-3小时交通10路公交车至河南大学。景点位置河南省开封市顺河回族区明伦街1号……[详细]

124、开封市烈士陵园

开封市烈士陵园始建于1952年,1975年迁至东郊白塔村南,占地面积210亩。其中烈士纪念建筑物面积7460平方米。主要纪念建筑物有:革命烈士纪念碑、革命烈士事迹陈列馆、革命烈士英名碑、解放开封战役无名烈士公墓、革命烈士墓区、革命烈士纪念堂、粟裕将军骨灰敬撒纪念处,胡万杰、郭向新烈士塑像,国际和平战士夏理逊大夫墓、碑等,革命烈士载入史册的共有4942位。开封市烈士陵园紧紧以“褒烈育人”为宗旨,大力开展爱国主义教育、国防教育和革命传统教育,坚持搞好基地建设,树立科学的发展观,大力弘扬先烈精神,宣传烈士事迹,取得了丰硕成果。1994年分别被中共河南省委宣传部、中共河南省高校工委、河南省教育委员会命名为河南省及开封市中、小学“德育教育基地”;1995年被国家民政部命名为“爱国主义教育基地”,被民政……[详细]

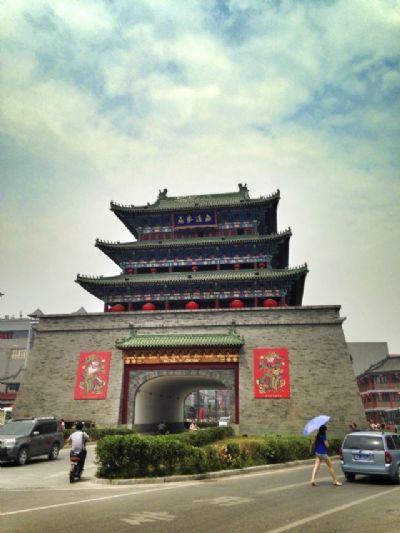

125、开封鼓楼

位于今鼓楼街西口,又名谯楼。台高3丈,砖砌瓮门,以通东西,东北角有砖阶,可循级而登,楼为重檐歇山式,面阔5间,上层设栏干,可行游远眺。西檐下匾声震天中,东檐下匾为无远弗届。楷书工整,气势雄伟,为开封旧城内榜书之冠。相传为清代祥符人袁舜裔所书。两匾上款书:皇清康熙廿八年岁次己已季春吉日,下款为巡抚河南等处地方提督军务兼理河道都察院右副都御史宣镇阎兴邦立(两匾无存,照片存河南省博物馆)。楼上置鼓一面,直径3尺许。鼓楼,明洪武十二年(1379年),河南都司都指挥徐司马建。明景泰元年(1450年)重修,天顺五年(1461年)再修,嘉靖六年(1527年),镇守太监吕宪重修,清康熙二十八年(1689年),巡抚阎兴邦重修,光绪七年(1881年),巡抚李鹤年又重修。1928年于楼顶中央修建一方形高塔,四面安……[详细]

126、开封府城隍庙

开封府城隍庙府城隍庙位于城隍庙后街,今黄河职业技术学院即其旧址。元河南路都总管刘福建,王恽撰有《汴梁路城隍庙记》。明洪武二年(1369年),诰封其神为承天鉴国司民显圣王。明代府城隍庙坐北朝南,由南向北为照壁,左右鹿角、牌坊、大门3间,门后为甬道,甬道后为二门3间,二门东西各开角门,角门外为东西夹道,二门后为甬道,甬道后歇山式大殿5间,殿后为后殿,形制如大殿。东西两殿内祀奉七府及汝州城隍像,大殿内祀奉府城隍。宣德六年(1431年)、嘉靖二十五年(1546年)、万历三十六年(1608年)重修。明末毁于黄水。清顺治十五年(1658年)刘昌重建,康熙六年(1667年)巡抚张自修重修。清代的府城隍庙,坐北向南,路南有影壁,庙门上建有戏楼,月台上建有正殿,正殿后有寝殿。规模相当宏大。当久旱不雨时,道士就……[详细]

127、祥符文庙大成殿

【祥符县文庙大成殿】位于开封市小南门里洪学街一号(原为卧龙街)。现存大成殿一座,绿瓦悬山,面阔五间,进深三间,前檐出厦,前墙有木棂窗,天花板由方木格组成,保持着原有面貌,该庙始建于明洪武五年,崇祯十五年没于水。清顺治十一年重建,康熙六年迁于今址。明清两代,形成了儒学治天下,文庙遍全国的局面。于是京师、省会、府治、县治,均修庙建学,开封府治与祥符县治虽同在一城,却有两庙、两学。而且府、县儒学生员,各有定额。祥符县文庙,始建于明代洪武年间,原系云老寺改建而成,后没于水,始改建今址。《祥符县志》记载:康熙六年(1667年),知县聂琰改建县治东南(即今址)。二十四年(1685年),提学道蒋伊捐修明伦堂斋房。三十年(1693年),提学道张润民捐修墙垣牌坊。乾隆二年(1724年),知县张淑载捐修大成殿5……[详细]

128、开封府文庙

开封府文庙最早是元代至元年间(1264-1294年)的汴梁路学。是利用北宋太学的旧址改建的。北宋太学的旧址原在内城朱雀门外附近,有北宋嘉祐年间所刻的全部儒家必读的石经,用篆楷两体书写,世称二体石经。金代贞祐年间(1213-1216年),为抵御蒙古,金人将内城扩大,太学刚在拆迁的范围。金人在匆忙中将太学迁移东南城下,石经亦随之迁移。金亡以后,元人即以其地改建为汴梁路学。那时石经堆积如山尚未树立起来。元代中期,曾整理石经,发现已残缺不全,就予以修复,李师圣撰《修复汴梁石经记》叙述了这次修复的经过。元代晚期,汴梁遭受水患,学宫受水淹圯,石经再次受到冲击而残缺。明永乐五年(1407年),称开封府儒学,移建于丽景门(宋门)内西北(今铁娘娘庙胡同)石经移在两庑内。明末城淹,文庙及石碑均淤地下。清顺治九年……[详细]

129、北大寺

北大寺北清真寺,在城内东北隅,铁塔西南角,俗名北大寺,又名铁塔寺。寺创建年代不详,原在北关外,明末黄河决口,寺塌坏,清初迁建今址。据传迁建时自归德(今商丘)购得某姓宗祠,以其料建寺。开封一般建筑系公柱母梁,而该屋架为公梁母柱,是它的一大特点。该寺建筑有大门3间,大门坐西向东,门内南北均有厢房,大殿3间,前有卷棚出厦,卷棚南北角门上方均嵌石刻一方,北面石刻为龙马负图处5字篆书,下款为嘉祐二年(1057年)三月龙图阁学士知开封府包拯17字正书;南面有同样大小、同样质地的石刻一方,为乾隆五十二年(1787年)阿桂题记,行书,记述河南布政使江兰于乾隆五十年(1785年)在黑岗口堤下掘得包拯书石刻,以拓本寄赠并追记掘碑经过。经近人考证,龙马负图处应在河洛之滨,而宋代今黄河经行处黑岗口不属河道所经,而包……[详细]

130、善义堂清真寺

善义堂清真寺位于鼓楼街南鹁鸽寺10号。西邻马道街、南邻铁佛寺街。寺坐西向东。清咸丰年间西北五省回民起义,遭到左宗棠等人的镇压。部分起义群众陆续迁入开封,至同治间已有300余家。这部分移民善于经商开始大多经营贩马,所以开封人称之为马客伙后来部分在开封经营商铺。他们的宗教活动原来在文殊寺,以后因教派不同,就筹划自建清真寺。为避清廷耳目,仿同乡会馆之格局,用设义塾名义,呈请当局。祥符县于同治十三年(1874年)颁发告示:查该商民等捐资设塾,实属善举,足见仗义疏财,足堪嘉尚,已批准立案办理。自此动工至光绪十三年(1887年)前后13年始告完工,共用银19300余两。共建成大殿十楹、拜殿七楹、两厢讲堂十楹、西厢学房六楹、门房二楹、经学堂十五楹、群房二十九楹、后殿二楹、耳房四楹、三门五楹、大门二楹、浴堂……[详细]

131、段岗遗址

时代:新石器时代至周在河南省杞县县城西南6公里段岗村北、黄岗沟南岸沙丘上。出土古斧、石凿、骨匕首,灰色、红褐色、泥质、沙质绳纹、条纹、附加堆纹之瓮、壶、罐、盘等残片和不完整的陶献、矮乳状鬲腿以及鹿角、兽骨等,属龙山文化遗存。1984年公布为县级文物保护单位。1989年对该遗址重新进行发掘,出土了龙山、二里头、商周时期的大量陶器。2013年5月,被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。……[详细]

132、北宋东京城遗址

北宋东京城遗址位于河南省开封市的附近。北宋东京城又称“汴京”、“汴梁”,是北宋时期的都城,由于历史上黄河经常泛滥的原因,城址被淤埋于地下达7米深处,给城址的考古工作带来了很大的难度。近年经过多次的考古勘探,初步揭示了汴京古都的城市布局。都城由外城、内城、宫城三部分组成。外城的平面近方形,南北长7.5公里,东西长7公里,有13座城门和7座水门。城外有著名的“护龙河”的壕沟,宽30多米。内城又名“里城”,里城内有宫城,又名“皇城”。根据史书记载,皇城周长五里,建有楼台殿阁,建筑雕梁画栋,飞檐高架,曲尺朵楼,朱栏彩槛,蔚为壮观,气势非凡。城门都是金钉朱漆,壁垣砖石间镌铁龙凤飞云装饰。皇城大致可以分为三个区:南区有枢密院、中书省、宰相议事都堂和颁布诏令、历书的明堂,西有尚书省,内置房舍3000余间;……[详细]

133、老党寨烈士墓

老党寨烈士墓以建于杞县竹林乡庄林村老党寨上得名,又因由水东地区抗日军民共建,收葬水东地区抗日烈士而称水东烈士陵园。民国34年3月至7月7日建纪念亭及抗日烈士彭雪枫、吉鸿昌、韩达生、唐克威、马庆华等人纪念碑,安葬抗日烈士忠骨150具。同年12月5日-五十五军二十九师和太康县郭馨波部扒墓鞭尸,毁碑炸亭,陵园惨遭破坏,该部撤离后,当地群众拾骨重为掩葬。1987年4月河南省人民政府批示于县城西关另建水东烈士新陵。1989年竹林乡人民政府和当地群众重修墓葬,树碑建亭,岁时祭扫如前。……[详细]

134、枸脊骨树

枸脊骨树(狗杞古树)在杞县城西南9公里金村西北隅土岗上,据传宋代即有此树。民国8年《杞县志·采访稿》记载:“金村村后有台,高1丈,纵横10步(5丈),台之周围树根盘绕,自成纹理,密不见土……上有狗脊骨树,大小20余株,高逾常树,枝干屈曲无一直者,暑季葱茏一色,荫阴亩许,村人乘凉者如市。”后因岗台水土流失,现仅存5株。此树属落叶乔木,每年春分前后始生孪生同体叶花,形似桑葚,挂满全树。十分美观。清明节前葚球绽开,一叶一花,各为一体,黄花雄蕊6瓣、微透清香;叶为互生,全边桃形,入夏枝叶繁茂,遮天蔽日;果实圆空如椒,初呈浅绿,渐变黑绿,至褐黑成熟,夏至多数坠地。因无胚,不具备繁殖能力,分枝、压条、掩根,挪动即死,故此树为此岗独有。1986年公布为县级重点文物保护单位,1987年建红砖围墙加以保护。……[详细]

135、黄土岗秦汉古墓群

黄土岗秦汉古墓群在县城东北16公里黄土岗村西北岗地上,墓区高于平地1.6米,分为南北两区,占地66亩。1977年发现一座新莽时期砖石墓,出土随葬品有鼎、盒、尊、灶、鸡、鸭等陶器制品及铜墩、大泉五十币等,1982年3月又发现一座秦代墓葬,出土陶器40件、铜器3件、银箍3年、玉环12个、小铜铃(马饰)30个和方形料珠等。1984年公布为县级文物保护单位。……[详细]

136、郦生冢

郦生冢在县城西南11公里高阳村西南隅,铁底河南岸。冢高15米,东西120米,南北250米,上有汉广野君郦食其及大将军曲周侯郦商墓。二墓东西并列,墓后有郦祠,建于东汉延熹六年(163),毁于民国28年(1939)。出土文物有小型砖室墓、绳纹筒瓦、五株钱等。1984年公布为县级文物保护单位。……[详细]

137、圉城旧址

圉城旧址在县城西南25公里,今圉镇及前城、后城村一带。春秋时先后隶属陈、郑,西汉为圉县治,唐贞观元年(627)废县为镇,为镇治。旧址南北长2公里,东西宽1.5公里,面积3平方公里,墙基为红岗土和碎砂石搅拌夯筑而成。城址内外出土有春秋铜矛、剑、戈和汉绿釉瓷壶、陶鼎、瓮、尊、绳纹大筒瓦等文物。1986年公布为县级文物保护单位。……[详细]

138、郭屯古战场遗址

郭屯古战场遗址位于县城南35公里郭屯、蔡寨、于堂、八里庙一带,南距竹林仰韶文化遗址2.5公里,北距圉城故址3公里,在俗称“十里长岗”的北端。建国后曾出土有矛、戈、剑、镞等青铜器,发现有乱放的人骨骼,个别骨骼间插有铜镞等兵器,鉴定为古战场遗址。1987年又挖出小型砖室墓10余座,出土了铜剑、戈及车马饰,并在郭屯村发现一大型砖室墓,出土玉猪、玉俑、玉壁等10余件珍贵玉器及大量汉代陶器。1984年公布为县级文物保护单位。1988年以来该遗址多次遭盗掘,春秋战国及汉代数百座墓葬被毁。现已采取保护措施,对部分被毁文物进行了恢复工作。……[详细]

139、鹿台岗古文化遗址

鹿台岗古文化遗址位于县城东裴村店乡鹿台岗村西侧。遗址东西宽约120米,南北长约150米,总面积约18000平方米。文化层一般厚3-5米,自下而上依次为龙山、岳石或先商、早商、晚商及东周等6个时期的文化堆积,不仅出土了大量的陶器、石器、骨器、蚌器以及少量的青铜器,还发现了一些要房屋、灰坑和祭祀遗址,其中包括距今4000余年,属于河南龙山文化的两处祭祀遗址。该遗址的发现,为研究中国石代原始宗教的形成和发展,华夏、东夷两大集团分布范围的界定,探索商人的起源和夏、商两族的关系以及龙山文化、岳石文化的类型划分等学术问题,提供了十分重要的依据。1963年公布为省级文物保护单位。……[详细]