南阳市旅游景点介绍

河南省 卧龙区 淅川县 宛城区 邓州市 南召县 西峡县 唐河县 方城县 镇平县 内乡县 桐柏县 社旗县 新野县 南阳市文物古迹 南阳市红色旅游 南阳市名人故居 南阳市博物馆 4A景区 南阳市十大景点 全部 南阳市特产 南阳市美食 南阳市地名网 南阳市名人 [移动版]

201、南阳天妃庙

南阳天妃庙位于南关新街小铁路家属院内,南距三皇庙不足百米,是我市重要的古建筑,具有重要的历史价值和科学价值。根据现有史料及碑刻记载,南阳天妃庙始建于康熙三十六年(1697),嘉四年(1799)、光绪十年(1899)曾两次重修。天妃庙原有规模较大,有戟戏楼、左右两庑、天后宫、奶奶庙等建筑,是历史上航运从业者、商人、船民活动中心。天妃庙现在保存有建筑七座,其中奶奶庙三间、天后宫及卷棚各三间、东廊间、戏楼三间、戏楼东西配房个三间,其中东配房门额为河清。基本保留了原有布局,雕梁画栋、气氛森严,具有重要的保护价值。……[详细]

202、黄石庵

位于河南省西峡县太平镇24公里,桦树盘山下的黄石庵,是一座千年古刹,久有盛名。混混无极道贯一壶天地髓,玄玄太岁经明三教圣心。黄石庵地处老君山南麓,层峦迭峰,风景秀丽,道路通畅,气侯宜人。四邻为老界岭各大景区,东与细辛庙相望,西与回龙寺对峙,南与耍孩关、伏牛山大峡谷相依,北与老君山、老界岭相伴,可谓得天独厚之地。放眼黄石庵,日益兴旺,香火不息 ,四面八方善男信女虔诚朝拜,发心捐助,寺院建设不断扩大,因此她是一个理想的佛道宣教场所。黄石庵寺,据传是黄石先生在此研修《太公兵法》,自搭庵棚,清风清泉相伴,山果野菜为食,庵前白鹤独立,庵后猛虎镇守,庵中金蟒盘踞,黄石先生心专意定,聚精会神,将《太公兵法》演绎得生龙活虎,八卦五行布兵列阵运用灵活,得心应手。之后离庵云游,途遇张良自秦而来,慧眼识珠,知张是……[详细]

203、镇平城隍庙

镇平城隍庙,亦称纪公祠。位于镇平县城中山大街西段北侧,整座建筑群现存大门,东、西厢房,戏楼及大殿。据碑文记载,城隍庙初建于明代洪武二年(1369年),明万历三十七年(1609年)重修。现存建筑均建于清代,该建筑群于2007年被公布为河南省重点文物保护单位。……[详细]

204、宝林寺塔

宝林寺位于镇平县境内的崇山峻岭中,东临二龙,南毗高丘,北倚寺山,西接内乡。这里山峰巍巍,直⺌插云汉。白云飘缈,或缠于山腰,莹洁如带,或隐蔽山峰,虚幻如仙境。随风摇曳的翠竹,葱郁茂⺌密的树木,芳草茵茵的岗岭,呈现出一片片的墨绿、翠绿和嫩绿。山花烂漫,盛开怒放,猩红的、鹅黄的、绛紫的、雪白的,一团团,一簇簇,作为绿的点缀,把镇平大地装扮得分外妖绕。宝林寺石塔位于镇平县城西北约30千米的寺山乡宝林寺内,东临二龙山,北依寺山,重峦叠嶂,古树参天,风景优美。宝林寺塔-建筑结构石塔共6层,由塔基、塔身、塔刹等3部分组成,高约9米,为汉白玉雕砌而成。塔基用8块石条砌成八角形,壁面精雕二方连续波纹图案,其上用仰、俯莲瓣砌成圆形束腰须弥座。塔身下层为鼓状椭圆形,外部精雕植物花纹。塔门向南,内原置有一尊圆雕祖……[详细]

205、中共鄂豫边省委旧址(榨楼)

中共鄂豫边省委旧址位于桐柏县东北60公里,回龙乡东南7.5公里榨楼村。1935年,鄂豫边省委、豫南桐柏山区游击队驻此。1938年9月,在此建立信桐县委书记王祖宣,后为文敏生。1943年,信桐县委、政府、武装总队设此。旧址现有瓦房院落一座,西层三间楼房是当年开会的地方。北屋三间楼房,门楼东边三间现已不存,门楼西边三间草房。……[详细]

206、南阳杨廷宝故居

杨廷宝故居亦称杨家大院,位于历史文化名城——南阳旧城区解放路南端,是我国著名父杨鹤亭是民国时期南阳的第一位知府。杨家大院同北侧的泰古车糖公司、徐家大院等 共同构成南阳市目前保存比较好的民居建筑 杨家大院现有处院落,其中最完好的一处院落还保留有两进院,这两进院占地 座,门房、厢房、过厅、上房等均保存完整,院落之间为巷道分隔并连通,尽管房屋陈旧,但每一处房屋皆印着历史的痕迹。 门房临街,现大部分被居民辟为门面房, 但屋顶仍保留着历史建筑的风貌。墙壁、屋顶、门庭柱子等基本上是原始风貌,但因被南阳色织厂幼儿园占用,墙上 门庭柱子下面均有雕刻精美的石礅,却在幼儿园维修房屋时用水泥包裹。 杨家大院及相邻的几座院落建筑虽因年 代久远而显得破旧,但仍能看出其历史风貌, 保护和整治杨家大院及附近的古建筑群对保……[详细]

207、西峡恐龙蛋化石群

西峡恐龙蛋化石群是位于河南省西峡县的西坪一赤眉和桑坪盆地晚垩世地层中的恐龙蛋化石遗址。恐龙蛋产出层位主要集中于走马岗组、赵营组和桑坪组。其中以赵营组所含的恐龙蛋化石数量最多。 目前已知的蛋化石类型有:巨型蛋属、长型蛋属、圆型蛋属等。大多数蛋化石保存良好,有些蛋化石甚至蛋皮完好无损。同时,还有大量顶面开口的蛋化石,表明这些蛋已孵化,幼体破壳而出。更有部分蛋化石还保留有恐龙的胚胎,具有重要的科学研究价值。……[详细]

208、夏响铺鄂国贵族墓地

夏响铺鄂国贵族墓地位于南阳市区东北10公里,新店乡政府北3公里,白河东岸的一道南北向的高岗上,西距白河1.5公里,在南阳市新区新店乡夏响铺村北500米南水北调干渠渠道内。夏响铺墓地考古队,对M1周围渠道内进行文物勘探,发现古墓葬19座,坑1座。截止目前共清理古墓葬20座,出土一大批青铜器、陶器、玉器、漆木器等珍贵文物。发掘面积2800余平方米。并对渠道外进行文物勘探,因南水北调干渠渠堤已修好,加上南渠堤外有便道和砂石料场,仅在料场外进行勘探,确定30多座古墓葬,北渠堤外暂无勘探。夏响铺鄂国贵族墓地已发现20座墓葬,在渠道内分为南、中、北三排,都为竖穴土坑墓,墓向为南北向。大型墓2座(长超过5米,宽超过4米),M1和M6都有保存较好的木质棺椁,椁外有0.80—1.0米厚的青膏泥,青膏泥外四周有……[详细]

209、下寨遗址

下寨遗址位于南阳市淅川县滔河乡下寨村北,地处滔河与丹江的交汇处。河南省文物考古研究所于2009年3月至2013年1月对其进行了持续考古钻探和发掘。遗址现存面积约60万平方米,文化层堆积厚约0.6~2米,发现有明清、汉-唐、东周、西周、二里头时代早期、王湾三期文化、石家河文化和仰韶文化等时期遗存。其中仰韶文化时期环壕聚落和仰韶晚期至石家河文化时期墓葬的发现具有重要意义。仰韶文化时期发现环壕聚落一处,面积约1万平方米。外围壕沟编号G30,宽约2.95~3.3米,现深约2.1~2.7米,沟壁较陡,可称为壕沟。沟内填土分为四层,第一、二层包含遗物相对较多,为废弃后的填埋堆积;第三层和第四层基本上不见陶片等文化遗物,填土比较纯净,含沙量大,且自第三层往下明显变窄,接近“V”形,应为淤积而成,推测为使用……[详细]

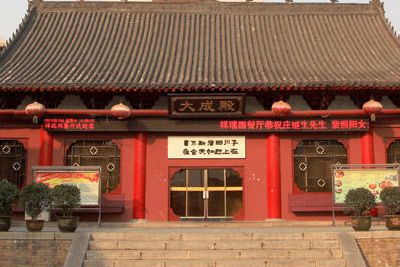

210、南阳府文庙

南阳府文庙坐落于中国历史文化名城河南省南阳市老城区新华东路北侧,面对和平街,现为河南省文物保护单位,并被称为“南阳国学讲堂”。南阳府文庙曾于2005年荣登台湾明信片。南阳府文庙始建于元至元八年(1271年),据《新修南阳县志》记载,府文庙旧在延曦门东(先农坛),明末毁于战火,清顺治十年(1653年)移建县治东北故唐王府,即现在的南阳市老城区新华东路北侧。南阳府文庙是封建社会祭祀孔子的庙堂和讲学之所,历经数百年的风雨洗礼,屡经毁建,如今已面目全非,仅存大成殿。南阳府文庙于2000年被定为省重点文物保护单位。文庙为旧时人们祭孔之地,也是讲学的场所,故亦称“黉学”、“府学”、“儒学”。据《明嘉靖南阳府志校注》载:“南阳设学起于汉,其为庙专祀孔子盖自唐开元始。“南阳府文庙始建于元代至元八年(1271……[详细]

211、王府山

王府山位于中国历史文化名城河南省南阳市的王府街,是一座人造假山。建于明洪武二十四年(公元1391年),永乐二年(1404年)以南阳卫治改建,后有山石,名曰王府山,王府山是我国古建筑艺术的精品之一。它显得是那样的苍老,那样的瘦骨嶙峋,毕竟她在日月升降,寒暑交替中在这儿看过六百零一年的世间烟尘了。王府山建于明初,距今已有600年历史。明洪武二十四年(1391年),朱元璋封其第二十三子朱桱为唐王,藩南阳。当时朱桎只有5岁。在他还没有就藩前,朝廷就在南阳大兴土木,营造唐王府。《明嘉靖南阳府志》载:“唐王府后有石山,名日王府山。”它是王府花园中的主要建筑。据民间传说,这些石头都是从2000里外的江苏太湖运来的,人抬牛拉,历时数年。山呈圆锥形,除主峰外,另有四个支峰,取“五峰并峙”和“四峰拱朝”之意。支……[详细]

212、徐万年墓

徐万年是辛亥革命首义中的不朽的功臣,他在孙中山先生领导的推翻帝制,建立共和的伟大民主革命事业中,立下了不朽的功勋,尤其是他那种不图个人名利,不居功自骄,功成告退的高尚品德,值得后人敬仰。1985年,原南阳县人民政府,特为辛亥革命首义将领徐万年筑园修墓,树碑勒传。其墓地坐落在瓦店镇西南,滨临白河,周边良畴碧野,红砖围墙。园内墓碑矗立,墓塚高大(直径5米,高2米)。墓碑正中是:“辛亥革命首义将领徐公讳万年字寿亭之墓”,碑阴铭刻徐公传略,约800余字。1986年,家乡人民将瓦店镇内的主要街命名为“万年街”,2001年,徐万年墓被列为河南省重点文物保护单位。……[详细]

213、中共桐柏区委机关旧址

中共桐柏区委机关旧址位于平氏镇政府院内,东经113°43′,北纬32°35′,前身为美国传教士文达能于1914年9月修建的基督教堂(福音堂),上下两层共16间,下有225平方米的地下室(未经考证),主体结构为砖木,地板、吊顶为木板,房顶是瓦楞铁板,木制门窗,方木梁架,具有欧式风格。1947年12月13日,根据中原局和刘邓-命令,组建桐柏区党、政、军群众领导机构,成立中共桐柏区委员会、桐柏区行署、桐柏军区和桐柏区农民委员会。任命桐柏区党委书记刘志坚,副书记-;桐柏行署主任许子威,副主任刘道荪、李实;桐柏军区司令员王宏坤,政治委员刘志坚;桐柏农民协会主席王国华。同年12月19日,桐柏区各机关正式进驻平氏“福音堂”,自此以平氏为中心扩大了解放区。直到1949年3月桐柏区党委行署军区奉命撤销。在些期……[详细]

214、蔚文中学旧址

转楼,又名蔚文中学旧址,坐落于太和镇上。它坐北朝南,砖木瓦结构,楼高12.8米,占地近1900平方米,由东、西、南、北四楼浑然一体连接而成,126间房舍将院子围成“回”形格局,人从任何一个入口进去,可在楼内自由穿梭——“转楼”之称由此而来。转楼始建于1937年7月。国难当头之时,太和寨(太和镇旧称)开明乡绅李子炎慷慨解囊,招贤纳士,兴教救国,创立宛属蔚文中学,校址即今日转楼之所在。从1937年至1947年,转楼建了十年之久,边建设边招生,一时成为豫西南规模最大、设施最先进、师资最雄厚的私立中学。抗战时,转楼不仅培养了大批军民两地人才,还是我党宣传抗日救亡和开展革命活动的重要场所。建楼期间,地下党员郑国安以木匠身份作掩护,趁机打入太和寨,秘密在教职工中发展党员。地下党员刘花年、仝保乾等人也以教……[详细]

215、七七工作团诞生地

七七工作团诞生地位于桐柏县城关镇新华街53号,北纬32017′,东径1130,原为一处明代建筑群。此纪念地原为桐柏县文庙,是清代以前供奉孔子和科举时代做为试院之场所。始建于宋,重建于明成化年间,此后又在清乾隆四十二年及公元1992年经过两度维修。据《桐柏县志》记载:桐柏县文庙全部建筑有照壁、牌坊、状元桥、泮池、大成殿及东西厢房,由于在文革中遭受破坏,现仅存大成殿和东西厢房共三座建筑,以及文庙月台前的千年古树汉峙虬柏两棵。七七工作团于1938年9月16日在该文庙诞生,此工作团是当时我党在国民党七十七军军官训练团担任教育长的朱大鹏同志指挥的革命武装团体。七七工作团在桐柏近一年的时间里,曾先后组建了青训班、农训班等革命组织,队伍发展到1250多人。按照中共河南省委指示,这支部队分批开到四星山,交给……[详细]

216、红二十五军独树镇战斗纪念地

红二十五军血战独树镇纪念地,位于河南省方城县城东北24公里处的独树镇七里岗,许南公路南侧,系红二十五军在长征途中与敌顽强战斗、血战致胜的纪念地。继中央红军第五次反“围剿”失败被迫进行长征后,1934年11月16日,红二十五军近3000人在军长程子华、政委吴焕先、副军长徐海东的率领下,高举中国工农红军北上抗日第二先遣队的旗帜,也奉命撤离鄂豫皖苏区根据地(河南省罗山县何家冲)出发开始长征,一路突破国民党军的围追堵截,于26日进抵方城境内,在独树镇七里岗遭到国民党四十军庞炳勋部和地主民团的堵击,英勇的红二十五军指战员舍生忘死,顽强战斗,经过一昼夜激战,终于突出重围转危为安,迅速挺进伏牛山区,完成了向陕北的战略转移,为迎接中央红军北上奠定了基础。红二十五军独树镇七里岗战斗以牺牲近百人,重伤二百余人的……[详细]

217、别公堰

别公堰旧址位于西峡县城北六公里处,双龙镇十亩地村。别公堰,原系宛西地方自治派首领别廷芳所创建。民国十七(1928)年,别廷芳采用村治派的主张,开始由单纯办民团改为全面推行以“自卫、自治、自养”为内容的地方自治。作为别廷芳地方自治丰硕成果之一的别公堰,又名石龙堰,初称乔家堰(亦称三河堰)。据说宋代范仲淹在邓州为官时,曾在此调查,试图开凿河渠,但未成功。还有一位在西峡口经商发了财的陕西人,欲投资开渠引鹳河水灌溉北堂、五里桥一带土地。因施工困难等诸多因素,亦未成功。不过这里的人们一直没有放弃改变当地生产条件的愿望,大渠无力开凿,就在灌区边沿石门至城关开了一系列小堰。民国十八(1929)年,地方民团司令别廷芳经过多次实地考察,决定在羊沟口修一大石坝,开渠引水浇田。当时自治派高层和社会不少人持反对态度……[详细]

218、靳岗天主教堂

靳岗教堂位于南阳市西北郊区,东与独山、白河相望,南与312国道、北京大道相接,西与兰营水库相濒,北与紫山、磨山相邻,属紫山山脉向南延伸的一道岗丘(跨紫峰、靳岗、黄岗、麒麟岗和卧龙岗)的一岗。磨山与紫山的白河支流平行南下,索绕与靳岗左右,景色怡人、空气清新;因地势崇高,岗上教堂等西式建筑,在远出遥遥可见;远眺之,山水相依,松柏苍翠;近看之,古垣环绕,殿堂错落;身临其境,心荡神怡,可谓南阳宗教文化及建筑文化方面一颗金光烁烁的明珠。靳岗教堂在河南省天主教历史发展中举足轻重。天主教传入中国,为时颇早;天主教传入河南则在明熹宗天启三年(公元1623年),到清朝嘉庆年间,河南境内若干处己有教友。公元1843年河南天主教教友己有两千余人;教廷方面,遂令河南省的教务脱离南京,自行独立。1844年正式成立河南……[详细]