南阳市旅游景点介绍

河南省 卧龙区 淅川县 宛城区 邓州市 南召县 西峡县 唐河县 方城县 镇平县 内乡县 桐柏县 社旗县 新野县 南阳市文物古迹 南阳市红色旅游 南阳市名人故居 南阳市博物馆 4A景区 南阳市十大景点 全部 南阳市特产 南阳市美食 南阳市地名网 南阳市名人 [移动版]

188、山北张村传统民居

山北张村传统民居,位于镇平县西南隅枣园镇山北张村,南毗邓州、西邻内乡,是三县交界的古村落。该村靠近镇平至邓州的古官道,村南自东向西分别是先主山(文峰山)、土故山(踢脚山)、寺山(西山),为伏牛山之余脉,“山北张村”由此而得名。山北张村源于明代永乐四年(1406年),陕西长安移民张心希兄弟三人在先在山北、沙河之阳落户,垦荒定居。现存镇平县贾宋镇寺后张村的咸丰捌年(1858年)《张氏始祖生员讳心安字颜明暨孺人李氏合墓》碑,印证了这段历史。该民居坐北向南,建筑平面布局呈“曰”形,两轴线横向展开原有东西两处院落,包括大门、过厅、一进西厢和牛舍、主房和二进西厢,占地面积约1200平方米,院落前有一自然池塘。大门位于院落东南角,与过厅东次间相对应,面阔、进深均一间。过厅,面阔三间,进深两间,明间脊垫板前……[详细]

194、石桥村丹江库区移民搬迁传统民居群

石桥村丹江库区移民搬迁传统民居群位于淅川县马蹬镇石桥村。年代为清。 石桥村丹江库区移民搬迁传统民居群是河南省第七批文物保护单位。……[详细]

196、韦集山陕会馆

韦集山陕会馆位于淅川县厚坡镇韦集村。年代为清。韦集山陕会馆是河南省第七批文物保护单位。韦集山陕会馆占地面积约15亩。经过久远的岁月洗礼,虽饱经风霜,日渐萧落,但它是研究厚坡韦集历史商业文化以及人文风貌的重要历史遗迹之一。……[详细]

199、冢洼遗址

冢洼遗址位于镇平县城西16公里处的曲屯镇冢洼村。冢洼遗址自东向西逐渐隆起,形成了高出地面四米多的高地,呈地台状,东西长285米,南北宽180米,总面积约5.1万平方米。从冢洼遗址的断面上,可以看出层层叠压堆积的文化层。文化层厚约1-4米,土质呈灰白色或灰褐色,暴露有灰坑和较好的房基等,遗物有石器、骨器、陶器、兽骨、贝壳、蚌壳等。冢洼遗址的年代距今6500年左右,下至龙山文化。从冢洼遗址的文化内涵看,既有北方黄河流域仰韶文化特征,又有江汉流域大溪文化、屈家岭文化因素,同时,又具有自身的特点。反映了镇平处于黄河中游新石器时代文化与江汉流域新石器时代文化的孔道上,受到南北文化的双重影响和渗透。2006年8月,镇平县冢洼遗址冢洼遗址被河南省政府确定为省第四批文物保护单位。……[详细]

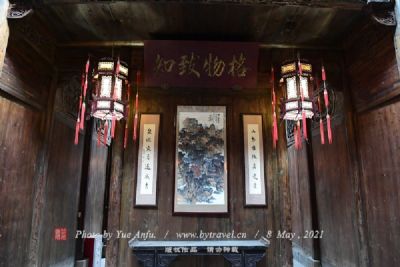

200、万兴东大药房

“万兴东”是南阳市一个古老的大药房。始建于清乾隆三十二年(公元1767年),是著名晋商刘子清创建的集中医药炮制、加工、诊疗、出售为一体的古商号。建国前,万兴东大药房经商讲究信誉,所营药材,只求药质优良,不计价格高低。常年派人坐庄汉口,购进南北地道药材。药材炮炙,务求真材实料,遵古依法,旨在提高药效。同时,遵照古籍药方,以前店后作形式自产自销各种丸、散、膏、丹等。柜台前接待顾客,无论批发、零售,热情相待,一律倒茶递烟。外地顾客免费食宿。因之,药房信誉、生意日久不衰。民国初年,万兴东生意鼎盛。当时,全店人员近百,仅切药工就在50余人。在邓县汲滩设联号万兴刘(万兴西),拥有土地30顷。抗战初期,该店开始走下坡路,人员、资产巨减。解放后,在党的政策扶持下,万兴东得以幸存。1956年实行公私合营后,万……[详细]