绵阳市旅游景点介绍

四川省 江油市 北川县 梓潼县 三台县 涪城区 游仙区 安州区 盐亭县 平武县 绵阳市文物古迹 绵阳市红色旅游 绵阳市名人故居 绵阳市博物馆 4A景区 绵阳市十大景点 全部 绵阳市特产 绵阳市美食 绵阳市地名网 绵阳市名人 [移动版]

81、蒋德钧德政坊

蒋德钧德政坊 蒋德钧德政坊建于光绪十七年(1891),蒋德钧系光绪年间龙安知府。原址在青莲镇五家坡,1984年迁于太白公园。坊高8.4米,宽7.3米。中门高4.25米,宽3.2米,正楼匾额书“恺悌同思”,边楼右额书“除暴”,左额书“安良”。柱下前后立夹柱石。蒋德均德政坊为我市仅存的两处清代大型石质牌坊之一,为研究四川牌坊类建筑文化提供了实物。……[详细]

82、极乐寺万佛楼

极乐寺万佛楼 万佛楼在江油市武都镇观雾山,建于清光绪年间,仅存万佛楼及两侧小院,以万佛楼保存较为完好。万佛楼为重檐歇山式木结构建筑,坐西向东。面阔六间,进深三间,共分两层。第一层为大殿,高6米,内供奉三身佛及罗汉多尊,为香客进香和佛教徒从事佛事活动之用。第二层为禅房,高4米,一层外有楼梯通二层,内壁上有不少壁画和僧人、游客的题记。整座建筑高12米,长30米,宽10余米,蔚为壮观。殿内外柱头均以石狮为础,雕工精细。观雾山铁钟为生铁铸造,钟面为铸造阳文,上有铸造题款捐资铸钟名单及铸造工匠名单,钟为敞口,下口直径1.5米,腰部直径1.1米。钟纽为兽纽,通高1.7米。现腰部有残口1处,破口面积25.4平方厘米。题记“大清光绪二十年”。极乐寺万佛楼是江油市清代寺院建筑的代表之一,具有一定历史价值。……[详细]

83、告成寺

告成寺位于小溪坝镇。始建于明代,清乾隆时重修,原名太平寺,后取“大功告成”之意而名。现存建筑为清乾隆至中华民国时期修建。告成寺为一进三个院落,坐北向南。由山门、地藏殿、财神殿、观音殿、大雄殿、左右厢房及客房组成,建筑面积1768平方米,占地面积8亩。寺内“木本水源碑”为圆帽矩形石碑,黄砂石质,高1.2米,宽0.65米,厚0.13米,碑首阴刻楷字“木本水源”四字,碑文主要记载了当地捐资兴修水利的历史过程。告成寺是我市现存较完整的一处清代穿斗式三进四合院寺庙建筑群,其布局紧凑、结构严谨,具有十分明显的时代特色及地域特色,对研究清代寺庙建筑及地方民居具有重要的价值。……[详细]

84、王右木故居

王右木(1887-1924年)江油市武都镇人。17岁东渡日本求学,与李大钊等人组织神州学会,传播马克思主义。回国后在成都高师任教,组织马克思主义读书会。创办《新四川旬刊》、《人声报》等,宣传马克思主义。建立社会主义青年团成都支部,中共四川支部,任党的书记。1924年赴上海向党中央汇报工作,返川途中在贵州牺牲。王右木故居位于江油市武都镇。故居原来是一座典型的穿斗式木结构民居建筑。房屋坐南朝北,一进三幢。前面临街是一重檐楼房,下面前装六合门,四周装木板,内放柜台作店铺,上面架楼板,安推窗作茶园,中间是一个敞式的客厅,后面是单檐的堂屋、居室、厨房等,占地面积约1200平方米。现存的堂屋、客厅、居室等为穿斗式悬山建筑,木质梁柱承重,建筑面积为500余平方米。客厅2005年重建作为展厅使用。王右木故居……[详细]

85、中坝红军胜利纪念碑

红军胜利纪念碑位于江油市中坝镇,保护面积707平方米,建筑面积51.26平方米。是我市重要的爱国主义教育基地之一。纪念碑坐北向南,分为碑台、碑座,碑身三部分。碑台石砌,呈亚字形,高1.63米,宽7.16米。正面铺十级台阶,呈八字形。碑座高2.85米,为八棱八方形,每方内框平面,南、北两面有3处题记。碑身砖砌,高17米,顶冠五角星,碑身四棱饰园柱,四面为长方形平面,上为红底金箔字阴刻碑文,楷书字体。南面:“百战百胜的工农红四方面军光荣胜利纪念碑!”;北面:“为争取独立自由与领土完整的苏维埃新中国而战!”;东面:“铲除封建势力,消灭-贼蒋介石,坚决赤化全川!”;西面:“彻底没收地主阶级的土地平分给贫苦农民,坚决做好扩大红军的工作!”。红军胜利纪念碑原是“中国革命军第十九军一路司令董宋珩德政碑。”……[详细]

86、太白故居

唐代大诗人太白故居(李白故居)位于江油市南15千米的青莲镇。该镇地处江彰平原中部,南距绵阳40千米。青莲古称清廉,取其境内盘江及支流的古号“廉泉”、“清溪”而得名。李白自号青莲居士后,便改“清廉”为“青莲”,自宋沿用至今。有史志可考李白生于唐绵州昌隆县,在他“仗剑去国,辞亲远游”前的25年定居于此。宋淳化五年《唐李先生彰明县旧宅碑并序》载:“先生旧宅在青莲乡,后往县北戴天山读书。今旧宅已为浮屠者居之。”但到宋元符年间彰明县令扬天惠为丕振宗风,扬诗仙之遗德,在旧址上重修茸新建了太白故居。后经过明清几兴废,现太白故居为清代建筑,仅存陇西院、粉竹楼、太白祠、读书台、名贤祠,洗墨池等。1.陇西院保护范围:东、南、西以现有围墙为界,北至围墙向天宝山方向外延30米。面积1.1公顷。2.粉竹楼保护范围:东……[详细]

87、牛雪樵德政坊

牛雪樵德政坊位于青莲镇。占地面积30平方米。建于清道光二十八年(1848年)。为四柱、三门、三级歇山式飞檐组成的牌楼式建筑,青砂石垒砌而成,坐西北向东南。面阔三间7.8米,明间宽3.6米,尽间宽1.8米,通高11米。施雕花雀替。柱下四对夹柱石,柱上刻联“满腔春意,化作飞鸮作好音,两袖清风,骑来斋马留芳躅”。此坊造型优美,有气势,对联及匾额均为正楷,书写工整有力。其内容是颂扬牛雪樵“劝学务农,简政爱民”的德政。牛雪樵德政坊整座牌坊巍峨挺拔,气势雄伟,构图丰满,周镂精细。枋上刻文及史料记载对研究清代的吏治沿革以及奖惩制度是有力的佐证,具备一定的历史价值。保护范围:以牌坊基座外缘为基线,东至绵江公路,北、西、南外延10米。……[详细]

88、江油蜚英塔

蜚英塔又名东塔,位于江油市武都镇。光绪十八年(1892年)龙安知府蒋德均兴建。塔为六方形九级楼阁式砖塔,通高28.5米,由塔基、塔身、塔刹三部分组成。塔基直径9米,共六方,每方宽5.9米,高0.7米,塔基周长28米多,由十三层大条石砌成。塔身共八层,由三万余块青砖垒砌,每层间距3米左右,有仿木结构的门、窗、柱子等。塔内有螺旋状石蹬,盘旋而上,可达塔顶。塔为攒尖顶,刹呈宝珠状。蜚英塔外形优美流畅,结构科学合理,是江油清代砖结构建筑的代表。保护范围:以蜚英塔塔基外缘为基线,外延30米。建设控制地带:保护范围外延30米。……[详细]

89、南雁塔

南雁塔位于武都镇,建于道光二十三年(1843年),建筑风格属喇嘛塔。以“南宫甲第,雁塔题名”之意,取名“南雁塔”。该塔坐南朝北,通高25米,空腹,石砌。由塔基、塔身、塔刹三部分组成。塔基直径7米,呈六边形,每边宽2.8米,高4.5米。塔身呈宝瓶状,自基座以上3米直径渐大,至塔腰处又逐渐缩小。塔腰四方各有一个梅花形小龛,塔顶有六角形飞檐石顶覆盖,系攒尖顶。现飞檐上还存少量铁铸风铃。该塔除具备喇嘛塔特点外,还融合了南方塔的工艺及技术,如大量使用当地石材,塔顶采用南方翼角起翘形式。此种类型的塔在江油乃至南方地区极为罕见,具有重要的历史价值。2008年汶川大地震中,南雁塔受到巨大破坏,塔身垮塌。现已完成抢救性维修。保护范围:以南雁塔塔基外缘为基线,外延30米。建设控制地带:保护范围外延30米。……[详细]

90、河西普照寺

普照寺位于江油市太平镇。坐西向东,面积300平方米。大雄殿面阔进深俱为三间,当心间宽7.3米,次间宽2.7米,总开间13.5米,总进深22米,单檐歇山顶,其梁架为八架椽屋前后乳栿用四柱的厅堂结构,外檐下为单拱双抄五铺作里外偷心造,材宽11.5、材广17.5、只字7.7至8.5厘米。光绪版《龙安府志》:普照寺在县(原彰明县,今彰明镇所在地)西十里,元至正(1341-1367年)年间建,明天顺元年重建,顺治元年僧照恺补修。前廊的木椽上有“大明正德八年翻修”字迹。2007年6月河西普照寺被四川省人民政府公布为省级文物保护单位。汶川地震对河西普照寺造成了巨大破坏,江油市文管所对其进行了抢救性保护。保护范围:东至大雄殿前10米,南至普照村村民住房,西至大雄殿后墙外10米,北至大雄殿外10米。……[详细]

91、大水洞遗址

大水洞遗址考古年代距今约5000年左右。海拔高程为1505米,这一带为石灰岩山地,岩溶发育良好,大水洞为一水平状洞穴,洞口方向205°,洞顶大部分平缓,直壁。2005年10月,四川省文物考古研究院汇同绵阳市文物局、江油市文物保护管理所对该遗址进行了考古发掘,发掘面积200平方米。清理出2处用火遗迹,发现陶片、石器、砺石、石坯、骨器、蚌饰等遗物。大水洞遗址与茂县下关子遗址、绵阳市边堆山遗址、新津县宝墩遗址所出的陶片相类似。以上遗址反映出一条始自茂县,东向经岷山断层谷,顺涪江支流土门河、通口河、再沿涪江而下,经绵阳,进入成都平原的古文化传播路线,对研究古羌人进入成都平原的路线以及古蜀文明的形成,具有十分重要的作用。保护范围:以洞口为基点,向东外延70米,向南外延30米,向西外延40米,向北外延6……[详细]

92、文胜普照寺

文胜普照寺位于文胜乡长坪村。据记载修建于明朝洪武年间,后经明朝正德八年、大清同治四年、十四年的维修再建,成为一座远近闻名的寺院。1992年被公布为江油市(县)级文物保护单位,2007年6月被四川省公布为文物保护单位。文胜普照寺坐东朝西,现存一座四合院,建筑面积约为240平方米。除大雄殿为明代遗构外,其余建筑均为清乃至现代所建。大雄殿梁架保存完好,大雄殿为面阔进深各三间,当心间宽7米、次间3.2米、总开间13.4米、总进深17.5米。单檐悬山造,布瓦顶,举折较为陡峻,现存部分鸱尾等黑色脊饰,梁架为抬梁式柱梁,用材较为硕大。柱径达0.57米,有明代后期风格,系明正德八年修建,是我市早期木构建筑之一。保护范围:东至围墙外小路,南至围墙——长坪村4组道路,西至长坪村4组道路——文胜东街口一线,北至山……[详细]

93、圣水寺摩崖造像

圣水寺是2009年7月公布的绵阳市市级文物保护单位,2012年7月公布的四川省文物保护单位。寺坐东向西,背靠山崖,前临高坎。前石墙砌12层条石,每层尺厚,计一丈二尺高。中劵拱石门,宽2.1米,高约2.5米,额阴刻“青石流辉”四字,有联:“密密石丛盘古径;涓涓云窦泻寒流。”额意境足,联出北宋张士逊《题西庵寺》,张早年曾为射洪县令。门外5阶石梯,内22阶平分两段。门洞上为三大士前殿,塑像周围有黄画匠的精描壁画。庙内青石铺地,正殿为大雄宝殿,殿两侧各一泉池,右侧莲花井,约2.5米宽窄。殿左玉皇殿,内塑玉皇、观音文昌,药王等,有巨石入殿内。两殿之间普陀岩有泉井,内石雕水观音,井壁有石刻画,旧时色彩未脱尽,当为古井。井右有长1.18米,宽0.36米的摩崖题刻:杨泥水即皆/水清水见夜/央却本来人/此心已……[详细]

94、石堂院石刻题记及摩崖造像

石堂观,又名石堂院,位于魏城镇绣山村3组,坐北向南,七石悬空,峥嵘雄奇,唐宋清各代题刻分布其间,观之奇,赏之雅,是魏城八景之一。同治《直隶绵州志》载:“石堂观,治东六十里岷峨岭下,创自李唐,明末毁于兵燹,康熙中里民任作斌重修,乾隆五十一年僧源明培修。”1985年被公布为县级文保单位,2012年被公布为省级文保单位。石堂院,又名石堂观,位于绵阳市游仙区魏城镇南五里原赵渠沟,现绣山村境内,岷峨山麓。唐初因石而建堂院,故名石堂院。其地貌酷似江油窦圌山之形,其修建的殿堂,供奉的菩萨也与江油窦圌山相同;有南海观音殿、三霄娘娘殿、鲁班殿,石崖下有正殿,所以又有“魏城小窦圌山”之美称。前代贤士之遗迹,有唐大周久视元年石刻、唐高凉泉记、灵泉记石刻、宋太平兴国题记石刻、宋绵州州判冉木的放粮记及清代石刻多处,摩……[详细]

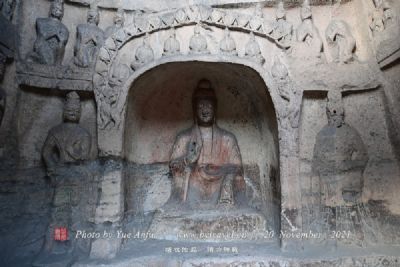

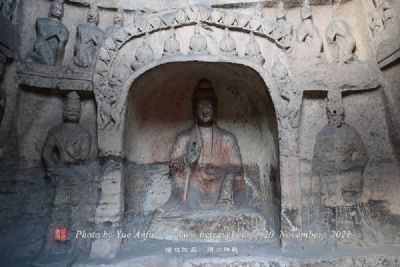

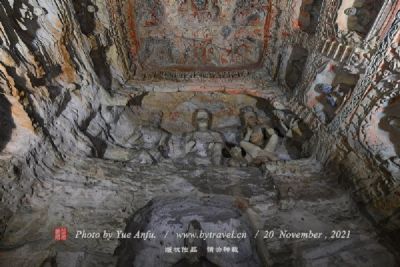

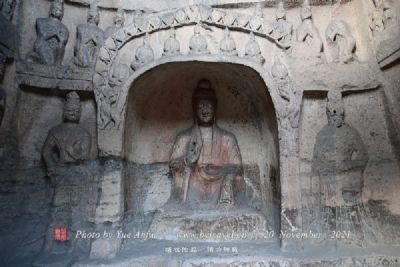

95、北山院摩崖造像及刻经

北山院建筑相当宏伟,殿内有就山势开凿的石刻大佛一尊,大佛为半身,仅头部就高4米、宽4.5米,两侧有十八罗汉。殿后石壁摩崖造像也极为壮观。北山院所在地魏城,历史悠久,西魏建县,唐属绵州,处在四川通往北方的重要驿道金牛道中段。因此,北山院自建成后,成为当时一个重要的佛教圣地。到宋神宗时期,当朝政府曾拨专款对北山院及唐代摩崖造像进行维护,清朝政府也曾对此进行维修。到上世纪60年代,为避免风雨对摩崖造像的影响,绵阳地区曾专门拨款在石壁上修建房屋。1985年,北山院摩崖造像被公布为县级文物保护单位。保护范围:占地范围向东外延300米至顶北山玉珠村与先锋村交界处,向南外延300米至北山鱼柳嘴,向西外延300米至北山山脚,向北外延300米至金华村小路。建设控制地带:保护范围向东外延150米至后山(玉珠村六……[详细]

96、柏林王家旺天主教堂

柏林王家旺天主教堂位于四川省绵阳市游仙区,文物遗址年代判定为1913年。2012年7月16日公布为第八批四川省文物保护单位。柏林王家旺天主教堂位于四川省绵阳市游仙区柏林镇洛水村王家湾,由法国传教士柏立山主持修建,坐东向西,由礼拜堂、神父楼和经书学院组成,呈凹字形布置,砖木结构,小青瓦屋面,为中西合璧哥特式建筑,占地面积约6000平方米。位于教堂南侧,正面两侧各有一座塔楼,中间开门3扇,门上置尖顶高窗3扇和铜质VENITEADMEOMNES拉丁铭牌,顶立十字架。堂内呈拉丁十字,从正门两侧到东端的祭台,有两排共18根立柱,形成三通廊式,长32.96米,宽12.56米,通高14.25米。室内两侧对称有10扇拱形花窗枝,窗板上部嵌梅花形装饰窗。柏林王家旺天主教堂保存完整,在西洋古典建筑风格中融入众多……[详细]

97、白蝉朱家梁子崖墓

白蝉朱家梁子崖墓(游仙区)保护范围:崖墓分布范围向东外延50米至一碗水村四社朱孝先堰塘坡,向南外延30米至一碗水村四社朱俊平林地小梁子,向西外延20米至一碗水村四社大梁顶,向北外延50米至一碗水村四社朱玉藻林地松树梁。建设控制地带:保护范围向东外延150米至朱孝先林地小梁子坡,向南外延150米至朱俊平林地小梁子中心,向西外延150米至朱先永林地大梁顶坡,向北外延150米至一碗水村四社朱玉凯林地松树梁坡。……[详细]

98、魏城文风塔

文风塔位于绵阳市游仙区魏城镇东约1公里的塔子梁。此塔系魏城驿丞李番为倡导文风于清光绪五年(1879年)而建,故名。塔为六面体密檐式建筑,形如笔颖,通高13层25米,是风雄伟壮观。塔身置于条石建成的基座之上,基石的地宫落入土中。该塔1层4.53米,边长4.65米,壁厚1.36米,南面有一塔门进入塔室。塔内1-3层塔壁上嵌有地方名流题咏此塔的石刻28方;1-2层内原供奉有文昌帝君和魁星二神,在“文革”中被毁。保护范围:占地范围为基线向东外延50米至赵兴贵农田下坎坡外,向南外延50米至赵德梦民房,向西外延50米至赵德成民房,向北外延50米至赵德喜农田处崖边。建设控制地带:保护范围向东外延100米至赵德春、赵兵民房西边,向外延南100米至松林破与塔子梁田沟分界处,向西外延100米至红包梁山下堰塘边,……[详细]

99、玉女泉及子云亭道教造像

玉女泉位于绵阳市涪城区西山山麓,造像凿于高2.5米,宽8米,距水0.8米高的青灰砂崖壁上。坐北向南。原有道教造像50余龛,1953年取石毁掉一半,现存25龛。龛均为圆拱形,每龛造像3、5尊不等,共计50余尊,分别为天尊、老君、仙人、女真、力士等。其中有高发髻,后有头光,身着圆领衫,手执羽扇,倚于茶几上者;有结跏趺坐者;有着通肩道衣站立者;有狮座,莲台对称出卷云纹承托者。此外还有唐咸亨元年(670)、乾元二年(759)等题记。为四川凿造较早、规模较大且雕刻精美的一处道教造像,是研究唐代宗教、雕刻艺术的珍贵的实物资料。与玉女泉相距约100米的便是传说中的扬雄的读书台,台畔建有纪念扬雄的“子云亭”。“子云亭”因唐代大诗人刘禹锡《陋室铭》中“南阳诸葛庐,西蜀子云亭西山公园西山公园”而久负盛名。早年湮……[详细]

100、五世同堂坊

在涪城区龙门镇小桥村,有一座五世同堂坊——张仲奇五世同堂坊。这也是我市五世同堂坊中,保存最为完好,雕刻工艺最为精湛的清代雕刻,具有较高的艺术价值。如今,这座牌坊已成为当地现代农业旅游观光区一个独特的文化标志。独特的文化符号从绵阳城区经绵江公路进入涪城龙门镇小桥村,往红桔林村委会方向前行,穿过道路两边的各种大棚蔬菜,前行500米左右,张仲奇五世同堂坊便出现在记者面前。张仲奇五世同堂坊掩映在几株大树中,牌坊四周昔日的农田,已经成为现代农业观光旅游产业带,木栅栏将牌坊围了起来,站在牌坊下远观,有种穿越历史的感觉。眼前的张仲奇五世同堂坊,虽然经历了近两百年的风雨侵蚀,但牌坊的结构完好,威仪不减,上面的浮雕、镂空雕刻线条依然清晰,仅有局部因风雨侵蚀被风化、破损或长满绿苔。当地居民告诉记者,牌坊所在的位……[详细]