湘西州旅游景点介绍

湖南省 凤凰县 永顺县 龙山县 花垣县 吉首市 泸溪县 保靖县 古丈县 湘西州文物古迹 湘西州红色旅游 湘西州名人故居 湘西州博物馆 4A景区 湘西州十大景点 全部 湘西州特产 湘西州美食 湘西州地名网 湘西州名人 [移动版]

181、金洛河石宅

金洛河村位于保靖县东南部,属于水田河镇中兴乡。村落建筑自由布局,房屋多是木结构,以瓦、杉皮或茅草盖顶。 据民国26年(1937年)《保靖概览·苗俗》记载:“贫者居室则结草为庐,富者大厦崇垣,耸以高楼,唯不喜欢开窗。室内左右设火床,高三尺,长宽不一,中设火炉,坐卧其上。正堂屋无神龛,相传火床上之中柱下,即祖先所在地,忌客坐之。室无间壁,翁姊子妇兄弟妯娌,群处不避,牛马猪羊丛楼一室,污秽不堪”。由此可见明清至民国时期苗族民居建筑的概貌。如今,村中民居依旧保留了许多传统做法。 金洛河的苗族民居以木房为主。建筑布局比较自由,结合地形,背山面水。20世纪六七十年代,由于一场大火,全村的建筑大部被毁,仅留下一栋,即为目前的石美光宅,约有一百多年历史。 该建筑位于村子中部,院子全部用当地产的石板铺砌……[详细]

182、梁家潭土家族民宅

泸溪县梁家潭的土家族民宅具有典型的中国南方山地建筑的特点。 此建筑建在山地之上,采取了填方、吊脚的方式解决山地高差问题,充分尊重和适应了地形条件。与一般土家族民居不同的是,主屋和吊脚楼两部分不是成直角相交,而是前后平行排列。主屋为原有建筑,已有百年历史,建于填方的砖石砌筑的平台之上;吊脚楼建于约四十年前。建筑以木材主要材料,采用中国南方常见的穿斗式构造。门窗刻有传统木质雕花,吊脚楼栏杆风格淳朴。主体建筑与周边环境天然融合。建筑的主人为世代生活于此的农民,深受传统文化的影响,长辈和晚辈合族而居。由于新建建筑原有建筑的采光通风受到一定影响而由家族中两位弟弟居住,而新建吊脚楼由母亲与长兄居住,由建筑内部空间的划分,可以清楚地看出父母与长兄在家中的主导地位。现代社会的发展节奏似乎在这里放慢了脚步,……[详细]

183、五村土家吊脚楼

五村位于泸溪县北部八什坪乡,是土家族、苗族、汉族聚居的边远少数民族乡村。五村依山傍水,坐北朝南,前面视野开阔,后山雄伟林茂,左右青山环抱,这也是土家人对聚居地选址的基本要求。 由于历代朝廷对土家族实行屯兵镇压政策,把土家人赶进了深山老林,其生存条件十分恶劣,加上少田少地,土家人只好在山坡上修吊脚楼。 吊脚楼是湘西土家族的传统住宅,而五村的吊脚楼群整体说来是保存较完好的土家山寨。在郁郁葱葱的群山重围之中,饱经风吹日晒的灰色屋顶好像宽大的枯叶重重叠叠,错落有致地沿着青石小路台阶从山脚铺向半山腰。 土家吊脚楼有修建在平地上的,与正屋配套,一般建在正房的右侧,也有建在左侧或左右两侧都建。通常为正方形,边长约五尺,上盖瓦。吊脚楼的柱基与地板空间较高,一般两米左右,有木梯上下。楼下作猪栏或堆放杂物……[详细]

184、勾良寨凤栖阁

勾良寨凤栖阁位于凤凰县阿拉镇的勾良苗寨中,有一处苗王府邸“凤栖阁”。相传这位方圆百里内的苗王首领,他的府邸体现了中原汉文化与西南苗文化的交流融合。 府邸顺坡而建,青砖垒砌的高耸而厚重的四壁,将其武装成一处坚固的堡垒。建筑内部的主体采用木质结构,封火山墙沿用湖南传统的马头墙造型,入口大门装饰精美。 远离门厅处的左侧开有一扇小门,巧妙地通向半地下层,这是家仆住房的出入口,而主人和来客则需走上门厅的台阶,来到府邸的地面一层。主次分流是入口的特色。 府邸的一侧为正屋,其余三面以木廊围合,共两层。正屋为单进深五开间的木构建筑,正中三间为主屋,两侧的开间作为辅助用房。第二层用以存储谷物等。三面的木廊进深大,有屋顶覆盖,可在雨天作为开会议事之用。这样布局的内部空间既有湘西地区苗家民居特色,又融有汉族……[详细]

185、浦市四合院民居

泸溪县浦市镇曾是个繁荣的码头,码头边船来船往造就了一时的辉煌,曾有“小南京”之称。如今繁荣的码头景象已不复存在,昔日富庶的家族业已沉寂,然而走进表面看来平平常常的街边门面,穿过狭窄而灰暗的房门,幽深的大宅却仍隐约记录着昔日的繁华。镇上有名的吉家大院、周家大院等,都是这样藏于普通街巷后的古老大宅。 浦市街道的尺度很亲切,街道两边一字排开的是古老而幽暗的一层砖木民宅,往往当街的都是可以做些小生意的门面。走过这第一层灰暗而低矮的门面,空间豁然开朗,一栋高耸的大宅门出现在眼前,围墙与大宅门立面围合成一块稍显狭窄的天井空间,加强了大宅院门的威严气势。大门由两扇整块的上等木料制成,它深沉的色泽与纹理暗示着大宅内部的精美装饰与家族的百年沧桑。 四周高墙之内是全木构造的两层楼房,木窗木楼用料考究,雕刻精……[详细]

186、沙土湖土家吊脚楼群

来到沙土湖的人都会被那些玲珑精致的吊脚楼独具魅力的身影所吸引,映入眼帘的就像是一幅出自大家的水墨画。 村寨中的民居基本上都有一个共同的特点,正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑,也就是我们所说的吊脚楼。而单吊式是其中我们看到的最普遍的一种,其特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。古老的黑瓦木结构吊脚楼,堂屋很敞亮,温暖而亲切。楼上有走廊伸出,并装饰有栏杆,这种干栏式木楼结构严谨,不用一颗钉子,全系卯榫嵌合,显示了土家族建筑工艺的高超和精美。 由于历代朝廷对土家族实行屯兵镇压政策,把土家人赶进了深山老林,其生存条件十分恶劣,如《旧唐书》记载:“土气多瘴疠,山有毒草及沙蛩蝮蛇,人并楼居,登梯而上,是为干栏。”加上少田少地,土家人只好在悬崖陡坡上……[详细]

187、那丘村向宅

王村镇那丘村的向宅,主人是民国时期的将军向敏思。住宅建于清光绪年间(1875—1908年),至今已有一百多年的历史了。宅基坐北朝南,主屋前后两进,两端厢房前出吊脚楼,形成纵长的院落式平面布局,俗谓“二龙护主”,东西面阔19.5米,南北进深40.8米。建筑系全木穿斗结构。正屋五柱八瓜,脊高6.38米,檐高3.6米。宅址西侧房基为石砌高台基,以填补地形的缺陷。 该宅平面布局严谨,结构清晰合理,装饰精美。正屋中堂大门扇页所雕花草虫鱼和人物故事,构图饱满,物象传神,生动有趣,其雕刻刀法精炼,线条圆润流畅,表现出较高的艺术水平。该宅原本有两进院落,但现在入口的朝门和左侧吊脚部分已拆。……[详细]

188、他沙村姚宅

姚宅位于石堤镇他沙村姚家寨,建于清光绪年间(1875—1908年),至令已有一百多年的历史。整栋建筑为垒木结构,四合院式布局,由门楼、正屋和厢房所组成。面阔28.9米,左右基本对称。 姚宅从外观上看是同等高度的规则四方形院落,但实际上前面一方为两层,其他三方为一层,院内两侧分别有楼梯通往二层。这种两层与一层同高的做法是土家族吊脚楼与主屋关系的特殊做法。在土家族的吊脚楼民居中,两层的吊脚楼与一层的主屋同高,甚至比主屋还要低,姚宅就运用了这种手法。前方楼层屋檐出挑深远,有效地解决了庭院内部的交通联系。两层建筑中下层主要用作杂屋,上层住人。底层木板壁外再砌筑很厚的土墙,主要为了防止盗匪,底层对外土墙上开的窗洞很小,采光主要靠内部庭院。……[详细]

189、天桥村刘家大屋

位于龙山县他砂乡天桥村的刘家大屋,是当地刘姓大户人家于清乾隆末年(1790—1795年)修建的。据其后人介绍,刘家从江西洪安搬迁至此,初来之时家境贫寒,经过三代的苦心经营,逐渐成为殷实之家。家业兴旺后,大量购置田产,其覆盖范围近至靛房镇,远至永顺和西岐瓦厂八百田一带,现存的刘家大屋即此时修建。当时共建三栋(北栋,中栋,南栋),以中栋为主,北栋与南栋为辅。由于当时建造者刘占魁共有六个儿子,因此每栋房屋由两兄弟共同居住。现存建筑为其中的北栋,现有四户人家共同生活,均为刘家后人。 建筑依山而建,沿山路蜿蜒而上,首先映入眼帘的是朝门。虽然门和围墙几乎已完全毁坏,仅留部分台基和残垣,但墙上所书的一个巨大“福”字依然清晰可见,它造型圆润颇显别致,笔触苍劲有力。也许是为顺应山势,抑或是因为风水的缘故,朝……[详细]

190、里耶“唐福记”

里耶曾经作为重要的商埠码头而繁荣兴盛、名重一时,鳞次栉比的商铺建筑便是其最为显著的标志,如今保存下来规模最大、最为完整的一座,是清朝末年里耶唐氏家族的商号“唐福记”。唐氏号称“酉水船王”,是当时酉水、沅水流域最大的造船主,往返于这黄金水道之上。以造船业为依托,还兼营着桐油、五倍子、棉布纱等各项生意,可谓富甲一方。因而即便到现在,尽管当时的繁华早已是烟消云散,但从其现存的建筑遗留中,我们依然可以想见它当年那卓尔不群的华丽与显赫。 整座建筑位于四方院墙之内,当地人称之为“印子屋”,也作“窨子屋”。从布局到施工,唐氏大宅比本地的其他建筑都显得更加讲究而精致。原建筑主轴线上有三进厅堂,分别供交易和起居之用,另有一个侧厅用作厨房和存放杂物等,主次分明。在建筑的细部上,不仅做工精雕细琢,选材更是不惜重……[详细]

191、保靖老街

保靖,古称迁陵,《保靖县志》记载,迁陵县“四山环抱,涧溪中流,上接酉阳诸水”。古镇位于酉水中游的咽喉地带,是水陆必经之地,因此形成了商业繁荣的集镇,拥有数量众多的大型码头和商会。 保靖的老街面对酉水,从酉水河边向里延伸,这里曾经是一条商业长廊,云集了众多的商铺,客栈和会馆。老街与迁陵镇一样,积淀了千年的历史,具有深厚的文化底蕴。 如今的老街虽已衰败,但依旧保留着古城的肌理,呈现出残缺的风韵。街道以前是青石板铺就,比较较窄,现拓宽至4米。临街建筑高低错落,房屋毗连,之间用封火山墙隔开。另有一些暗巷、支弄与老街相连,形成鱼骨状的道路交通系统。 商铺建筑风格独特,临街基本为店面,后连住宅。柜台置于临街的墙外,柜台一般高1.2米,宽0.6米,多为木做,制作精细,有的外面还装饰有花格纹样,也有少……[详细]

192、洗车河镇风雨桥

洗车河是一座桥镇,最具标志性的建筑是两座古桥。小河桥1976年修筑洗车至隆头公路时被拆毁。现存大河桥,由乡绅肖家霖等人于清乾隆四十五年(1780年)共同捐资修建,20世纪90年代重修。 桥址位于洗车河镇河西的湾子街至河东的东正街跨河处,系四墩木廊式风雨桥。东西两墩为青石拱墩,西岸一拱由青石码头从河边直通街上,过去是装船卸船的主码头;河中两墩均为梭子形尖角青石墩,各接头铆有铸铁衔口嵌紧。墩高11.5米,墩上为木梁结构,俗称“喜鹊楼”,材质均为古椿木。桥面为走廊式风雨廊和凉亭,小青瓦覆顶,青砖垛脊,桥两头砌有青砖封火墙,拱形桥门上分别书有“东壤”、“西壤”。桥廊长43.3米,中高4.8米,檐高3.9米,两边雨板各伸出1.1米,桥中的廊柱、枋、檩、坐凳、栏杆、雨檐板及桥面铺板均采用优质杉木料,卯……[详细]

193、白竹山风雨桥

白竹山风雨桥位于永顺县三家田乡白竹村,修建于民国11年(1922年),出自邑惹坝沟匠师张大刚之手。 桥廊主体建筑为单檐歇山式屋顶,中央突出四角攒尖式亭阁,建筑三间,长12.0米。桥面宽3.8米,其中过道宽2.4米,歇台宽0.7米,脊高6.8米。桥墩原为粗大木构支撑,因年久腐朽,1982年改为石构。 风雨桥亦称花桥、凉桥,流行于湖南、湖北、贵州、广西等边远的少数民族地区。建于交通要道,方便行人过往歇脚,也是迎宾场所。通常由桥、廊、亭组成。用木料筑成,靠榫卯衔接,风格独特,建筑技巧高超。桥面铺板,两旁设置栏杆、长凳,形成长廊式走道。石桥墩上建塔、亭,可有多层,每层翼角高翘,绘凤雕龙。顶有宝葫芦、千年鹤等吉祥物。由民众集资、献工、献料建成,桥端立石碑,镌刻捐资、献工料者姓名,体现了少数民族好公……[详细]

194、黄茅坪保寨楼

黄茅坪村位于凤凰县山江镇一个小山坡上,湘西最后一位苗王龙云飞的府第就在村边,青砖青石灰色基调的苗王府与黄色士砖墙为主的村落民居相映成趣。作为当时苗王府所在地,黄茅坪村也具有重要的军事地位。顺山势而上,每家每户的院墙彼此相连,形成错综复杂的幽深巷道,村子入口道路险要处设寨门,寨门与防御墙上仍保留了许多瞭望和射击孔,体现出很强的防御性。地势较高处建碉楼,守护着整个村子。 黄茅坪的碉楼,又称保家楼、保寨楼,以前几乎家家户户都有,现存最大的一座位于村子中部高处。碉楼建于山坡,从民房一角升出,呈方形,共四层。首层与民房融为一体,一至三层墙体由石块堆叠而成,第四层采用土砖砌筑,屋顶为四角攒尖式。碉楼四面均开小窗,用于瞭望和射击。 如今的黄茅坪村一片宁静祥和的气氛,高大的碉楼作为当地建筑的代表,历经岁月……[详细]

195、老司城子孙永享牌坊

老司城子孙永享牌坊位于永顺县老司城南面若云书院前的雅草坪,建于明嘉靖年间(1522—1566年),上刻“子孙永享”四字,系明廷为表彰第26代土司彭冀南率土兵抗倭有功而立。嘉靖三十四年(1555年),明朝官兵对进犯东南沿海的倭寇屡战不胜,年仅18岁的土司彭冀南,受朝廷之命率五千土兵奔赴江浙一代抗击倭寇。土兵善使钩刀,队列灵活,骁勇善战,王江径一役歼敌一千九百余人,《明史》称:“自有倭寇以来,东南用兵未有逾此者,此其第一功云。”彭翼南因此受到朝廷嘉奖,赐服三品,授昭毅将军,立“子孙永享”牌坊以昭纪。历史上的土司均有数量不等的军队,俗称“土兵”,都是从勇士中精选出来的。当时还有这样的说法,“湖广土兵,永顺为上,保靖次之,其兵甚强。”明代,永顺土司奉中央朝廷之命率兵参加战斗三十多次,北到辽宁,南至广……[详细]

196、洗心池牌坊

洗心池牌坊原树立在永顺县车坪乡通往岩板铺的大路上,清光绪三十二年(1906年)为表彰节妇向符氏而立。1983年,由永顺县文物管理部门迁至不二门。 该牌坊为四柱三门冲天式,青石结构,高6.68米,宽5.62米。大门顶雕荷叶托花,寓意节妇的高尚品格。石横梁托顶,横梁正面刻“五龙捧圣”浮雕,五龙腾飞,捧着中间“圣旨”二字,下刻“节孝传家”四字,北面浮雕“双凤托旌表”,下刊花梁、蝴蝶斗棋。整个牌坊由四根0.30米×0.36米方柱承托,柱上部刻莲花蓓蕾宝顶,下部有10个石鼓撑扶,使牌坊显得清秀挺拔。该牌坊结构严谨,石榫石槽嵌缝吻合,图案花纹,题词楹联,工艺精湛。已列入永顺县重点文物保护单位。……[详细]

197、热水坑牌楼

热水坑牌楼原树立在永顺县车坪乡通往岩板铺的大路上,与洗心池牌坊一并系向氏一门婆媳坊,清光绪二十三年(1897年)为表彰婆婆向张氏所立。1983年,由永顺县文物管理部门迁至不二门。 牌楼为四柱三门重檐形式,面宽5.83米,主楼高7.99米,副楼高6.29米。整栋牌楼为青石构成,由四根0.31米×0.39米方形石柱作支撑。柱脚附有高1.65米、厚0.18米的石鼓扶持。牌楼中门宽1.64米,高3.21米,两侧耳门各宽1.48米,高2.29米。该楼除“五龙棒圣”及脊顶“鳌头争珠”着意雕刻外,其余抱鼓石、楼檐、阑额、由额等皆朴实无华。牌楼保存较好,只有门内雀替损失及一龙残缺。……[详细]

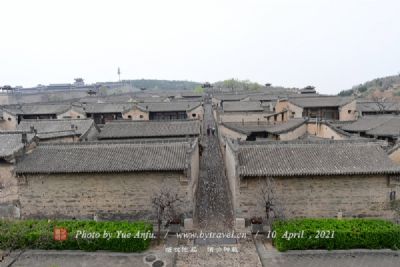

198、岩排溪古建筑群

岩排溪古建筑群位于湘西州古丈县高峰乡岩排溪村,与怀化市沅陵县桐木溪村比邻。建筑群坐北朝南,背枕观音山,面朝团山,二侧为金刚嘴、刀背山两山环抱,有左青龙右白虎之说。村落周嗣均为古梯田,从寨前山脚至寨后山腰垂直高度约两百米范围,共有古梯田近千亩,79级,古梯田东西引有古水渠9条,灌通整个农田,素有“九龙之水”的称誉。农耕与旱涝时节,确保了生产与农作物的收成;九条引水渠道基本为凿山劈石工程,总长达15公里的灌溉古渠道,见证了岩排溪人们不为艰难与非凡的才智及勇气,激励着后代不断进取,开拓创新;现存古矿井3口,陈述着这里有着悠久的金矿开采技术。岩排溪的各类遗存,是研究湘西地区古代稻作农业及冶炼工业的重要实物资料。岩排溪古建筑群由大村,小村和向村组成,共一百余户,均北枕观音山,南朝团山,东西分别为金刚嘴……[详细]

199、杨岳斌故居

杨岳斌故居位于乾州古城,为陕甘总督、太子太保、光复台湾的一代名将杨岳斌于同治、光绪年间所建。故居座北朝南,占地面积1000多平方米,三间五进,烽火墙式砖木结构庭院,住宅深邃,院中有院,是乾州古城统一建筑格局的典范。杨岳斌原名杨载福,苗族人,为晚清爱国将领,曾于中法战争期间率军赴台抗击法军。据古文献学专家、吉首大学教授吕华明介绍,杨岳斌故居修建于清光绪年间,占地千余平方米,青砖黑瓦,庭院深深,如今已成为湖南省重点文物保护单位。杨岳斌故居门上的匾额写着“宫少保第”四个大字,讲述着主人曾经的荣光与地位。走进门内,人们更能强烈感受到这名湘军骁将生前的威望和功勋。故居虽已无当年的华丽陈设,但一块光绪帝手书“教忠衍庆”的御赐匾额,悬挂于中堂之上,光彩照人。故居卧室内,摆放着杨岳斌当年治军时的奏章和皇帝圣……[详细]

200、中黄村古建筑群

依山而建的中黄村曾有“五岭七寨八百家,三个岩门打不开”之说。依山傍水的独特民居、飞檐翘角的大院、防匪保安的四合院落、木质结构的亭台楼阁,都是难得一见的风景。中黄村位于湘西土家族苗族自治州吉首市矮寨镇,距吉首市区19.8公里,属典型喀斯特岩溶地貌。特色中黄村原名“重午”苗寨,“重午”即纯朴的苗族语言,意味着吉祥美丽的地方。中黄村全村使用苗语,被业界认定为最具典型性的纯苗寨,是湘西苗族文化研究的“活化石”。建筑现存留苗族古建筑民居68栋,200多间,约13000平方米,村内有保寨楼及岗哨,设垛口、枪眼,地方建筑特色明显。文化遗产保存有苗族古老的原生态祭祀娱神节目,如猴儿鼓、舞狮、法术等;传统的民间工艺文化,如打花带、织布、传统手工造纸等。荣誉2009年,中黄村被评为湖南省少数民族特色村寨。之后,……[详细]