内蒙古自治区文物古迹介绍

呼伦贝尔市 赤峰市 鄂尔多斯市 包头市 巴彦淖尔市 乌兰察布市 锡林郭勒盟 通辽市 呼和浩特市 兴安盟 阿拉善盟 乌海市 内蒙古自治区文物古迹 内蒙古自治区红色旅游 内蒙古自治区名人故居 内蒙古自治区博物馆 5A级景区 4A景区 内蒙古自治区十大景点 内蒙古自治区十大免费景点 全部 内蒙古自治区特产 内蒙古自治区美食 内蒙古自治区地名网 内蒙古自治区名人 [移动版]

121、奥特奇沟

奥特奇沟位于四子王旗红格尔镇境内,塔布河河谷上游,北距希拉穆伦庙10公里。其沟长约10公里,塔布河深切30-50米。河谷两侧,怪石嶙峋,形成多种多样的象形石。早生的灌木生于岩壁上,构成一幅震撼人心的自然美景。河谷内,塔布河弯转曲流,间或有水鸟跃起,飞鸿成图。沟的北端是历代-避暑胜地。现今仍留有-避暑山庄的遗迹及石砌甬道。在部分巨石上还刻有王爷跪拜等石雕图。此间,夏凉冬暖,空气清新。据说过去草木茂盛,绿树成荫,还栖息着金雕、野鸡、盘羊......……[详细]

122、莫力庙水库沙湖旅游区

莫力庙水库沙湖旅游区位于通辽市区西南四十五公里处。这里水草丰美,鱼羊肥壮,风光秀丽,鸟语花香,被誉为“通辽西湖”、“沙海明珠”。目前,莫力庙沙湖旅游区不仅以亚洲最大的沙漠水库,世界最长的人工沙坝而著称,而且还以莫力庙、八柳坪、碧莲池、响水桥、龟池岛、南洋半岛、燕窝群岛、北冰洋水上餐厅等沙湖八景,蒙古包群和全鱼宴席等地方特色来吸引游客。莫力庙水库沙湖旅游区设有餐饮、住宿、游船、垂钓区、商贸街等旅游设施,还有有万人浴场和湖弯沙滩供游人水浴沙浴。阳光、沙滩、清澈的库水,湛蓝的天空,莫力庙水库波光潋滟,是观光游览,消夏避暑的好去处。莫力庙沙湖旅游区不仅以亚洲最大的具有海滨特点的沙漠水库和世界最长的人工沙坝著称,还以其神奇的传说、宜人的景色、浓郁的民族风情吸引着八方游客。旅游区的莫力殿、八柳坪、碧莲池……[详细]

123、富河沟门遗址

中国北方新石器时代晚期的遗址。位于内蒙古自治区巴林左旗,乌尔吉木伦河东岸。面积约6万平方米。1962年中国科学院考古研究所发掘。据放射性碳素断代并经校正,年代为公元前3350年左右。通过该遗址的发掘,确立了富河文化。这是从统称的“细石器文化”中划分出不同考古学文化的一次重要工作。时代:新石器富河沟门位于巴林左旗林东镇北70公里乌力吉沐沦河东岸。富河从东北来,在村西汇入乌力吉沐沦河,富河文化遗址就在村北山丘的半腰。1962年夏,中国社会科学院内蒙古工作队在这里挖掘,发现并挖掘出古人方形地穴式房址37座,出土大量陶器、石器、骨器、细石器。据炭14测定,距今已有5400年。富河沟门遗址无论陶器的器形和纹饰,石器的器形制作技术等,都表明这是一个有独自特征的器物群,已经具备了一种新的考古学文化类型要素……[详细]

124、三盛公天主教堂

三盛公天主教堂河套地区最早建成的天主教堂,也是西北地区最大的天主教堂。坐落在距磴口县政府所在地1.5千米的原粮台乡,现为巴彦淖尔市教区主教座堂。该教堂为法国天主教神父德玉明所建,1888年动工兴建,1893年落成。1980年后,教堂经过修缮,重新使用。教堂的建筑风格既吸收了西洋哥特式的风格,又富有中国地方民族特色,融中西建筑艺术为一体。教堂占地面积675平方米,主要建筑圣堂堂高10米;堂基入地2米,用块煤压基,煤块上砌着条石,高出地面0.8米;墙壁用精制的蓝砖砌成;顶面全部由铁皮覆盖;36扇尖拱形窗户全部用带有图案的小块五色玻璃和铅条镶嵌而成;教堂内部是圆拱形的屋顶,分别由两排14根直径30厘米的红漆高柱托着,有大小祭台5个。堂院大门顶部建有钟楼一座,高10米,有合金大铜钟两口,钟声圆润洪亮……[详细]

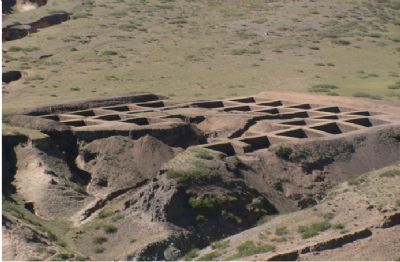

125、二道井子遗址

二道井子遗址位于赤峰市红山区二道井子村北部的山坡上,面积约3万平方米,是2009年考古六大发现之一。当初这里并不叫“二道井子遗址”,而是叫“大灰包”遗址。记者了解到,夏家店下层文化遗址之所以被俗称为“大灰包”,有其特定的历史含义。古人在选择住址时有一定的要求:向阳、周边具备水源和能够控制一定的耕种范围。房子建好以后,生活中用火产生的灰烬就倒入房边的灰坑或直接堆在房子周围,时间长了,随着房子逐渐破旧、倒塌,外面的灰堆也越来越大,古人便把旧房子用灰烬予以回填,在旧房址之上再建起新房子。如此若干年后,房子越建越高,就形成了“大灰包”。建筑规模赤峰市二道井子遗址总面积近30000平方米,属于夏家店下层文化中小型聚落,遗址看上去呈东高西低之势,南北两侧有自然冲沟,现在东、南、北三侧聚落环壕仍依稀可见,……[详细]

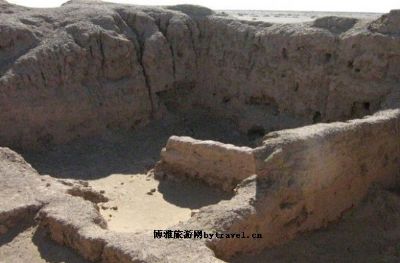

126、甲渠候官遗址

甲渠候官遗址位于额济纳旗南24公里,额济纳旗南24公里,纳林、伊肯河之间的戈壁滩上,为汉代居延都尉西部防线甲渠塞之长-甲渠候驻所,发掘前,遗址大部为砂砾掩没,往西300米,南北排列“一”字形烽燧和双重塞墙遗迹。1930年西北科学考察团掘获汉简5000余枚,1974年甘肃居延考古队进行了发掘,障塞为一土坯方堡,基方23.3平方米,厚4-4.5米,残高4.6米,结构为由三层土坯夹一层芨芨草筑成,草层间距45厘米,门在东南角,障内堆积近顶,两侧有台阶马道可登城头,建筑毁于大火,坞北连障墙,方47.5 X 45.5米,夯土墙厚 1.8-2米,残高0.9米左右,墙面抹草泥白灰,坞门在东墙,外有曲壁似瓮城形制,坞四周3米内埋尖木桩四排,史书和简册谓之“虎落”,坞顶女墙嵌有“转射”,坞内房屋37间,障坞内……[详细]

127、红山后聚落遗址

红山后聚落遗址位于赤峰市区东北英金河东岸红山最北山峰的东坡及南坡,文化内涵丰富。遗物中有新石器时代“红山文化”的泥质红陶罐、彩陶钵、盆、碗及夹砂“之”字纹直腹罐等。石器有磨制石犁、磨棒及细石器等。青铜时代“夏家店文化”的素面磨光褐陶鬲、灰色绳纹陶罐、夹砂素面红陶罐、鬲等。红山文化遗址早在本世纪初已引起国内外专家的重视。日本人鸟居龙藏,1908年,探查了赤峰城北英金河畔几处新石器时代遗址。1933年,日本人牟田哲二把红山一带出土的陶器、石器、青铜器等重要文物窃给日本东京帝国大学的上治寅次郎。后又和鸟取森男、金子健儿等进行调查,并将一部分文物盗去赠给日本东亚考古学会。同年秋,以德永重康为首的“满蒙调查团”来到赤峰,对红山遗址进行了挖掘。1935年,日本东亚考古学会滨田耕作等人又进行大规模的挖掘盗……[详细]

128、龙泉寺石狮

龙泉寺石狮,在喀喇沁锦山镇西北山中,建于元代,现存庙宇为清代建筑。大殿前横卧石狮一躯,长约4.5米,系就原地岩石雕刻而成,造型生动、逼真、刀法熟练,狮背立一小型界石碑,刻于元至元二年,狮前有至正元年(1341年)刻“松州狮子崖龙泉寺住持慈光普济然公德行碑”。寺建于山巅的南坡,山岩隙间清泉细流,终年流淌,附近树木丛生,芳草芨芨,故有龙泉之名。龙泉寺位于赤峰市喀喇沁旗锦山镇西北约1.5公里的龙泉山上,始建于元世祖至元二十四年(公元1287年)。寺院背靠雄伟的狮子崖,依山势而建,呈三进三阶式。主体大殿面阔3间,歇山重檐,有围廊、石刻勾栏。殿前横卧一个石狮,长约4.5米,神态生动,形象逼真,与不远处山峰顶部的石狮遥相呼应。石狮前侧左右各有古柏一株,各立石碑一座,东为“松州狮子崖龙泉寺住持慈光普济然公……[详细]

129、裕民遗址

2014年,自治区文物考古研究所迎来了60华诞,在自治区文物局的正确领导下,化德县裕民遗址考古取得了丰富而又重多的科研成果。裕民遗址位于乌兰察布市化德县德包图乡裕民村东北2.5公里处,遗址东北西三面山丘环绕,南部为冲沟。总面积约2万平方米,是自治区考古研究的重要组成部分。2014年考古发掘面积725平方米,清理出土石器、骨器、陶器多件组。该遗址出土遗物计500余件,其中大部分为石器,较少量的陶器、骨器。石料主要为角页岩、砂岩、花岗岩、石英石等。石器除磨盘、磨棒、磨石外,均为打制和琢制。器形有半圆形刃石铲、片状砍砸器、矛形器、三角状石锥、刮削器、石片状器、石叶、石核等。陶器只发现有圜底釜和饼形器,釜为夹砂黑褐陶,质地疏松,火候低,纹饰为较乱麻布纹。饼形器为椭圆形或方圆形,夹砂黄褐陶,质地疏松,……[详细]

130、固阳秦长城遗址

固阳秦长城遗址位于内蒙古自治区中部阴山山区,固阳县北部的大庙、银号、西斗铺一带,它是秦代(公元前221年~前206年)为防御北方民族入侵内地而修筑的防御工事。固阳秦长城遗址全长约120公里,城墙由石块垒筑,高2米,宽2.5米,最高达3.8米。每隔数里设有烽燧,烽燧多在城南侧50米之内,附近还设有哨所、哨位等。遗址基本连续,一般高出地面1米左右,其中保存最好的一段长约7公里。山巅上发现有石块垒起的“烽燧”,还有山间要道上的古堡“障塞”。秦长城保存较好地段石垒墙及壕沟依稀可辨。战国后期,秦先后灭韩、赵、魏、燕、楚、齐六国,统一之后的秦朝为巩固国家的统一,防御北方匈奴、东胡的侵扰,大规模修筑长城,西起临洮,东至辽东。秦始皇所筑长城,西起甘肃由岷县,东至朝鲜平壤,分东、中、西三段。中段东起兴和,顺大……[详细]

131、宥州古城

宥州城建于唐元和十五年(公元820年),据今已有1000多年的历史,它反映了唐代鄂尔多斯的繁荣。据史书记载,唐开元9年,居住在这带的胡人康待宾起义反唐,唐王朝在镇压叛乱后,将参加起义的民众疏散到江淮渚州。而这些人世代游牧,迁徙无定,不习惯中原的农耕生活,日夜思念故土,迫切要求返回故乡。于是,开元26年,朝庭命宰相牛仙客在鄂尔多斯设一新州,以安置从江淮地区返回的民众,并将此州取名宥州,以示唐政权的宽宥之意。宥州城城址位于我旗城川镇城川嘎查北1公里处。古城南北长750米,东西宽500米,以“夯土”之术建成的城墙而今仍兀立于地上。东、南、西三面分别有城门,是为瓮城,城墙之上有角楼和马面(凸面)等防御设施数座。大约在南宋末年,宥州城被弃。宥州古城遗址现以历史悠久、内含丰厚的“古钱币文化”而受到海内外……[详细]

132、金斯太洞穴遗址

时代:旧石器、商金斯太洞穴遗址,位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗,是旧石器时代至商朝草原先民的居住遗址,洞穴宽16米、深24米,其堆积层厚达5米,共分3层。在最下层的堆积物中,考古人员发现了距今5万至10万年前的旧石器时代中晚期遗物,有石砧、石锤等工具,还有野马、披毛犀、野鹿和转角羚羊等动物的骨骼并已呈部分石化,其中野马的石化骨骼为最多。考古专家认为,这反映了当时生活在草原地区的原始先民,主要以猎取野马为生的生活状态。在中层和上层的堆积物中,考古人员发现了距今3万年至3000年左右的文物遗存。特别是上层文化遗存出土了大批灰色、黑色的陶器碎片和少量的铜制品。陶器的主要器型有鬲、罐、杯和三足瓮等,均为手制,火候较低。中层文化遗存出土了大量细石器和一些骨制工具。金斯太洞穴遗址的发现表明,至少……[详细]

133、梵宗寺

梵宗寺称北大庙。在翁牛特旗乌丹镇北4公里。始建于清代乾隆八年(1743年),乾隆二十年竣工。寺为汉式建筑的藏传佛教寺院,依山势起伏由南向北布局,由山门、正殿、东西配殿、关帝殿和经卷殿组成,现有房屋115间,占地5000多平方米。每座殿宇都建筑在石台基之上,都为青砖灰瓦木架结构,梁枋上绘有多彩的游龙和花卉,墙上还保存有一批壁画,以及精美的雕刻等。这是赤峰地区现存规模较大、保存较完整的古建筑群。寺院周围树木茂密,环境优美。梵宗寺座落在内蒙古赤峰市翁牛特旗人民政府所在地乌丹镇四公里外,由乾隆帝赐名,成于清代乾隆八年(1743年),原占地面积一公顷,有佛殿十多座,曾被旗扎萨克定位总揽全旗-庙务的旗庙。景色绮丽、环境清幽的梵宗寺,坐北朝南,依山而建,随地势高低而形成阶梯式院落。整体布局庄严肃穆,气势超……[详细]

134、额尔古纳黑山头遗址

黑山头遗址为元代古城,位于呼伦贝尔盟额尔古纳河东岸的额尔古纳旗,是蒙古族的发祥地。元代建筑的黑山头古城遗址便是蒙古族发祥史上的历史见证,也有认为是辽代遗址。黑山头古城位于额尔古纳右旗根河、得尔布尔河注入额尔古纳河间沼泽地东部台地上,它背山面水,正当大兴安岭山地与呼伦贝尔草原交接之处。黑山头古城南临根河,北倚得尔布尔河,地势险要,可攻可守,是古代扼守草原北方的门户,进出草原的咽喉。古城在黑山头西北约10公里处,因地处黑山头而得名。分内城和外城,城墙均为土筑。外城呈方形,周长2.35公里,占地346,290平方米。城墙残高1-2米,最高4米以上。墙体顶宽2米,底宽6米。城墙外有护城壕,壕底宽5-9米,深1-2米。四面均设有城门,门垣宽9-12米。门外设瓮城,城墙外每隔100米左右有一马面,城墙拐……[详细]

135、寿因寺大殿

时代:清地址:内蒙古自治区通辽市库伦旗该寺俗称“迈德尔格根庙”,又称“那顺之都吉勒呼里特”,是一座藏传佛教格鲁派寺院。始建于1920年。寿因寺现存大殿为汉藏结合风格建筑,二层三顶式。正面前出3间抱厦,4根石雕明柱支擎第一、二层建筑。前檐斗拱作木雕虎头、象头。屋顶前部为卷栅式,中部、后部为单檐歇山式。大殿内有彩绘,并且供奉佛像。大殿门前西南墙内侧,绘有十八层地狱轮回图。2013年,寿因寺大殿被列为第七批全国重点文物保护单位。……[详细]

136、辽中京遗址

辽中京遗址位于内蒙古自治区宁城县大明城老哈河北岸的冲积平原上。中京是辽代的五京之一,从辽统和二十一年(1003年)开始,到统和二十五年基本建成,并设立了大定府,辽代帝王常驻在这里,接待宋朝的使臣。辽亡后,金代改称其为“北京路大定府”,元代又改称“大宁路”,明代初年在此设大宁卫,永乐元年(1403年)撤销卫所,从此沦为废墟。1959年~1960年,内蒙古自治区文物工作队等单位对遗址进行了调查和考古发掘。辽中京的城市布局仿照北宋汴京开封的布局制度,有外城、内城和皇城三重。外城的平面呈长方形,东西长4200米,南北宽3500米,南墙正中开辟有门,筑有瓮城,四角有角楼。自南门朱夏门到内城的南门阳德门,全长1400余米,正中有一条宽64米的大道,大道的两侧有用木板覆盖的排水沟,直通朱夏门两侧的城墙下的……[详细]

137、隆盛庄清真寺

隆盛庄于乾隆十六年(1751年)始建礼拜寺,成为内蒙古境内回民居住和建清真寺最早的乡镇。清乾隆末年,归绥富商路径丰镇隆盛庄出资购下现清真寺院落,建造8间殿宇,形成基本规模。道光十年(1830年)陕西华隆马阿訇被请来住寺。隆盛庄清真寺初有大殿3间,后因居民繁衍发展、来往商客川流不息,原大殿显得狭窄,沐浴室尤其拥挤,遂于道光十一年(1831年)由群众捐资加盖大殿13间,教长室、满拉宿舍、沐浴室、库房等一应俱全,形成里外三进院落,大门、二门、围墙、照壁、南北配房齐全的完美建筑群落。1926年又扩建大殿5间、抱厦5间,建筑总面积达2700平方米,大殿建筑面积820平方米。建筑形式为传统的中国宫殿式风格,布局对称合理、玲珑精巧,全寺雕梁画栋、巍然壮观。该寺被列为内蒙古重点保护的清真寺之一,内存阿文楹联……[详细]

138、辽庆州白塔

辽庆州白塔的真正名称是释迦牟尼舍利塔,是佛教徒为供奉释迦牟尼火化后的舍利而建,因其外观呈现白色,俗称辽庆州白塔,当地牧民称作“金金察罕索布尔嘎”。白塔位于赤峰市巴林右旗索博日嘎苏木驻地东北查干沐沦河的冲积平原上,地处庆州城的西北部,距赤峰300公里。白塔为八角七级、通高73.27米的砖木结构拱阁式塔,始建于1047年。塔的外观整体洁白如玉,挺拔秀美,座置平原,直插蓝天,背靠青山,面对白水。。塔上门窗、楣拱及砖雕斗拱、拱眼等处,分别装有圆形、棱形青铜镜856面,转角处为砖雕圆柱。塔顶八条脊上各铸有一个铜人,每个铜人前都有一个铜制的螭首,螭首前又有一个铜凤。塔上七层共设假门28个,每门两旁都有天王浮雕一尊,全塔共有天王浮雕56尊,这些天王个个头戴兜鍪,身披盔甲,手持宝剑或利斧,威风凛凛,雄武生动……[详细]

139、王昭君墓

王昭君墓,又称“青冢”,蒙古语称“特木尔乌尔琥”,意为“铁垒”,位于内蒙古自治区呼和浩特市南呼清公路9公里处的大黑河畔,是史籍记载和民间传说中汉朝明妃王昭君的墓地。始建于公元前的西汉时期,距今已有2000余年的悠久历史。王昭君,名嫱,字昭君,乳名皓月,南郡秭归(今湖北省兴山县)人,汉族。匈奴呼韩邪单于阏氏。汉元帝时被选入宫,竟宁元年(公元前33年)匈奴呼韩邪单于入朝求和亲,昭君自愿出嫁远入匈奴,后立为宁胡阏氏,留下了脍炙人口的“昭君出塞”的故事。现在的昭君墓是20世纪70年代重新修筑的,占地面积3.3公顷,墓高33米,墓身呈台体状,墓顶建有一座凉亭,是一座人工夯筑的大土丘,是昭君的衣裳冠墓。昭君墓是中国最大的汉墓之一,因被覆芳草,碧绿如茵,故有“青冢”之称。墓地东侧是历代名人为昭君墓题写的碑……[详细]

140、“伊林”驿站

“伊林”驿站位于二连盐池西北岸边的占地约1600平方米的建筑遗址。该遗址便是张家口—乌兰巴托途经二连盐池的“伊林”驿站。该驿站初设于清嘉庆二十五年(1820年),蒙语名曰“伊林”驿,汉语为:“纪元、初始”之意。到清光绪十五年(1899年)架通“张—库”电话线,该处设立电报局,为通往欧洲的电报放大信号。这时用汉语书写的“伊林”驿站已变成“二连”驿站。1918年,由于大成张库汽车公司开通了张库大道,这里又设了“滂北”打尖站,蒙语名曰“哀饮大北数”,汉语意为:有盐的驿站欢迎、欢送远道的人们。1943年,日军侵占该地,驿站废弃。目前“伊林”驿站遗址已列入二连浩特市重点文物单位。“伊林”驿站博物馆以“伊林”驿站遗址为依托,位于古驿站遗址以南约2公里处,占地面积13100平方米,建筑面积约6500平方米……[详细]