鼓楼区文物古迹介绍

1、邓拓故居 AA

邓拓(1912~1966年),原名邓子健,福建闽县(今福州市区)竹屿人,家住道山路第一山房。父邓鸿予举人出身。民国15年(1926年),邓拓就读于福建省立第一高级中学。民国18年,考入上海光华大学社会经济系。翌年冬,加入中国左翼社会科学家联盟,参加中国共产党。翌年秋,转学到上海法政学院,曾任社会科学家联盟和上海反帝大同盟区党团书记,中共法南区委宣传干事、宣传部长和南市区工委书记等职。1949年秋,任人民日报社社长兼总。同年冬,受聘为北京大学法学院兼职教授。1955年,当选为中国科学院哲学社会科学学部委员。1958年,调离人民日报社,任中共北京市委-书记,分管思想文化战线工作;主编北京市委理论刊物《前线》。1959年,兼任中国历史博物馆建馆领导小组组长,出版《论中国历史的几个问题》。1960年……[详细]

2、福州文庙 AA

福州文庙,又称“先师庙”,俗称“圣人殿”,在福州市鼓楼区圣庙路。殿内的儒家青石群雕造像,在表现技法上注重质感和比例,形神兼备,雕刻精美洗练。展示了儒家现实生活气息的境界。形象丰满圆润,气质浑厚,衣饰简素,具有轻快流畅的特色。如此雄伟壮观的儒家青石群雕造像,实属宇内罕有。殿内,悬挂重新复制的由康熙皇帝以下五位皇帝书写的六面大匾额。以及康熙皇帝、乾隆皇帝书写的楹联,金字熠熠,满壁生辉。移身殿内,令人油然而生崇仰肃穆之情。门:棂星门亦称先师门。现存石构件属明代所建。六柱三开间,对称布局,每根柱脚用两块夹杆石前后对夹锁固。东西两翼墙上镶嵌着“江汉秋阳”、“金声玉振”联句石刻,花岗岩,长2.62米、宽0.73米、楷书、阴文。大成门古称戟门,面阔五间,进深二间。中三间屋面高出两边间,青石抱鼓石3对,石檐……[详细]

3、闽王庙

闽王庙在今福州市区中心的庆城路,历史上曾经甲第连云,规模很大,但在岁月流逝中庙产渐被侵蚀,到二十世纪五十年代,只剩下两路四进建筑。祠前东西有牌楼式跨街宫墙(俗称东西辕门),红墙青瓦;墙檐下有彩绘花边纹饰,均毁于“文革-”期间。祠占地面积1621多平方米,今祠坐北向南,依次有碑院、祠厅、后院。门墙为牌楼式,墙檐有宽幅彩画博古花边,红墙青瓦。辟三门。中门前有1对抱鼓石,是以前的门面装饰,象征房子的主人有较高的身份和地位。旁有石狮,门上嵌竖碑“奉旨祀典”,黄碑“忠懿闽王祠”。左右边门石额分别为“崇德”、“报国”。大殿木构,面阔三间,进深二间,穿斗式构架,歇山顶尾脊,祠厅额挂一块木匾“功垂闽峤”,“峤”指的是山大而高,以此赞誉王审知治闽的功劳。中供闽王塑像。陈列王审知墓志一合及其妻任内明墓志1通。殿……[详细]

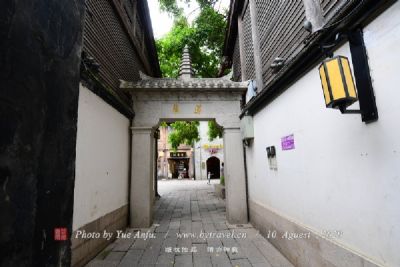

4、福州西禅寺

西禅寺,全国重点寺庙之一,名列福州五大禅寺,位于福州市西郊怡山之麓,始建于唐咸通八年(887年)。相传南北朝时炼丹士王霸居此“炼丹成药,点石为丹”。每逢饥岁,便靠卖药卖金换米救济穷苦百姓。后来王霸“服药仙蜕”人们便在他的故居建寺。隋末废圯。唐咸通八年重建,定名为“清禅寺”,后改为*延寿寺”、“怡山西禅长庆寺”俗称“西禅寺”。该古刹十分巍峨壮观,门坊名冠全国最大。寺内有天王殿、大雄宝殿法堂、藏经阁、玉佛楼及客堂、禅堂、方丈室等大小建筑38座,占地7.7公顷,还有唐七星井《唐福州延寿禅院故延圣大师塔内真身记》碑、五代慧棱禅师舍利塔、清康熙御笔《药师经》、清代壁画等。西禅寺在海外久负盛名,海外廨院有新加坡的双林寺、马来西亚槟城的双庆寺、越南的普陀寺等,至今与西禅寺仍有密切的联系。西禅寺又以盛产良种……[详细]

5、福州华林寺

华林寺是全国重点文物保护单位,位于鼓楼区北隅、屏山南麓。该寺建于北宋乾德二年(964年),至今已有1000多年的历史了。原名越山吉祥禅寺,明正德时始改名华林寺,寺大殿今列为省重点文物保护。当时,吴越国国王钱镠割据闽浙等地,福州郡守鲍修让为祈求佛祖保佑郡境的安宁,拆除闽王宫殿,利用拆下来的材料在屏山南麓修建“越山吉祥寺院”,内有文昌祠、普陀岩和正殿等。正殿之后有法堂,法堂之西有祖师殿,都以屏山(越山)为靠背。此后,后人又在附近建造数座禅院,规模宏大。宋高宗曾赐该寺御书“越山”、“环峰”。明正统九年(1444年),御赐匾额“华林寺”,一直沿用至今。明正德年间(1506-1521年),附近的罗汉院、越山庵等并入,华林寺规模更大了,后又增建了御书阁、环峰亭、绝学楼、胜会亭等建筑物。清嘉庆至道光年间(……[详细]

6、于山定光寺

福州定光寺俗称白塔寺,是于山景区的重要组成部分。始建于唐天佑二年(905年),是由闽王王审知创建,为宫殿式建筑。两年后,为祝贺朱温即位,改名为“万岁寺”(俗名塔寺),是当时福州最辉煌的名寺之一。……[详细]

新四军驻福州办事处旧址位于福州市鼓楼区安民巷南侧53号(原27号)。1937年,抗日战争全面爆发,国共合作,共同抗日。10月,经与国民党谈判达成协议,将南方8个省10多个地区的红军游击队,改编为国民革命军陆军新编第四军。为了便于福建的--工作,中共东南分局委派新四军参谋长张云逸、党代表叶飞等从南昌来到福州,就福建红军和地方游击队改编问题与国民党福建省政府主席陈仪进行谈判,并提出在福州设立新四军办事处。1938年2月,新四军驻福州办事处正式成立。中共闽东特委宣传部长兼--部长王助以新四军参议的身份任办事处主任(后由闽东特委书记范式人以新四军军部上校身份任负责人)。2月23日,张云逸、王助、孙克骥等10余人抵达福州,即与陈仪就新四军驻福州办事处人员和漳浦事件等问题进行谈判并达成协议:新四军驻福州……[详细]

8、福州弥陀寺

弥陀寺是福州乌山东部,现存大殿一座,五间五架,坐北向南,单门独院,面阔三间,重檐歇山顶。黄宗彝所居红雨山房今已不存。弥陀寺始建于乾隆年间(1736-1795),占地面积1200平方米。福州文化名流黄宗彝曾寓居弥陀寺中9年,与诗友郭柏苍、吴伯敬、戴成芬等互相作诗唱和,切磋学问。,寺旁种有桃树几百株,每年二三月间桃花怒放,因取唐李贺诗句“桃李乱落如红雨”,命名他所居寺左偏的几间房子曰“红雨山房”,“贮书其中,卷轴琳琅数千卷,多人间未见之本。啸哦之乐,虽南面无与易也”。弥陀寺后废道光三十年(西元1850年)基督教圣公会传教士札成(R.D.Jackson)和温敦(Wii1ianWelton)以英国驻福州领事馆翻译金执尔的名义向乌石山神光寺僧人租屋二间堆放行李,但不久即违规迁入居住,引起市民反对,翌年……[详细]

9、三坊七巷之衣锦坊

衣锦坊,位于南后街西,坊内有闽山巷、洗银营等。衣锦坊在南后街西侧,坊中十六号的水榭戏台最具特色,这是一个木构单层平台。三坊七巷之一。衣锦坊旧名通潮巷,因为这个地方是水网地区,西湖、南湖的潮水可以通到这个坊巷的沟渠里去。坊内有人在外出仕做大官,后衣锦还乡而改坊名。坊中16号为清嘉庆进士郑鹏程居宅,其中的水榭戏台最具特色。这是一个木构单层平台,四柱单开间,下建清水池塘,中隔天井,正面为阁楼。于此观看戏剧演出,水清、风清、音清,具有声学原理和美学价值。衣锦坊最早的名字叫通潮巷。这让人联想到宋代福州百货随潮船入市,千家沽酒户垂帘的盛况,并且记起古城区的内河是通海感潮的。大海的广博、渊深与外向,时时引人上下求索、奋发有为。这个巷于是不断有人出人头地,得享锦衣玉食,并赢取外界无数艳羡的目光。而觥筹交错、……[详细]

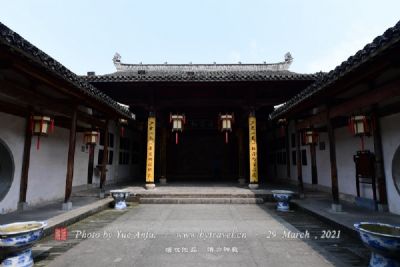

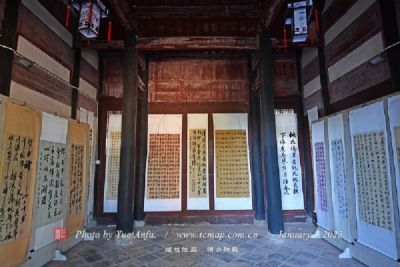

10、正谊书院

正谊书院位于福州市鼓楼区东街,年代为清。简介:原为闽浙总督左宗棠在清同治五年(1866)于黄巷创立的“正谊书局”,清同治九年(1870),镇闽将军兼署总督英桂改书局为书院,并移置于现址。现存作为大讲堂的前厅,坐北朝南,面阔三间,进深七柱,硬山顶,占地面积411平方米。门额青石横匾镌刻楷书“正谊书院”,为清代福州府城四大书院之一。正谊书院建筑朴素大方,与鳌峰、凤池两院构造风格不同。院大门上有一块字径盈尺青石刻的横匾,上镌“正谊书院”四个大字,是当时闽籍书法家郑世恭(郑孝胥之父)所书,该匾额现还嵌于正门上,另一复制原大青石匾嵌干福州一中校史碑墙上。书院有大讲堂,而无学舍,后进五间排全座为山长住宅、右边有大客厅一座,中悬首任山长林鸿年所撰并书的对联:“客皆当代要津,到此地只谈风月”;“我本昔年都讲……[详细]

11、三坊七巷之塔巷

三坊七巷之一。塔巷在郎官巷以南,西通南后街。原名修文巷,宋代改称兴文巷、文兴巷。以闽国时建育王塔于巷北而改今名。此大塔位于巷北,并有塔院看管,被视为福州文运兴盛的象征。南宋淳熙九年(1182年)塔还在,以后未见记载。清代在巷内砌造半片的小塔,作为古迹纪念。50年代,小塔移置巷口坊门之上。塔巷旧有旌孝坊,为明代孝子高惟一立。塔巷如同其他坊巷,也是一条代有名人的人文坊巷,与这条巷子有关的,有开闽王王审知,宋代杭州知州陈襄,南宋知县陈肃,清王夑(知州)和王有龄(浙江巡抚)父子,海军将领叶伯鋆,民国陆军元老王麒,还有林长民、林徽因父女等历史名人。他们都在巷子深处留下了历史的足迹。在塔巷东头有福州永负盛名的“永和鱼丸店”。地址:福州市鼓楼区三坊七巷区域内,郎官巷以南,西通南后街。类型:历史建筑特色街区……[详细]

二梅书屋于2006年公布为全国重点文物保护单位,现作为福建省民俗博物馆。位于郎官巷西段南侧25号,系清道光六年(1826年)丙戌进士林星章宅院,因院内种植两树梅花而得名。始建于明末,清道光、同治间及民国时期几次大修。坐南朝北,前后、左右共五进,占地面积2434平方米,自郎官巷通达塔巷。大院朝街六扇大门,一进厅堂正间用彩金插屏门隔成前后厅。大厅高敞,可搭七层桌;两侧厢房窗棂用木格纹编缀成各种纹饰,门扇、窗扇、壁板等全用楠木制成。二进建筑与首进大略相同。各进之间以围墙相隔,过道露天处均设覆龟亭遮雨。主座东墙外即是“二梅书屋”,屋前有两株梅花,自成院落。二梅书屋的东侧有灰塑雪洞,曰“七星洞”。三进为花厅,所有门、窗、壁、板皆用楠木制成。门窗都是双层漏花,冬夹窗纸,夏蒙窗纱;壁板、门扇上部堵板都有漆……[详细]

13、安民巷鄢家花厅

鄢家花厅坐落于中国福建省福州市鼓楼区安民巷47至48号,是鄢氏太澄公宗祠的附属建筑。鄢家花厅兴建于清乾隆年间(公元1736年至1795年之间),距今约200年。清光绪年间及民国年间均有修缮,2011年初整修如故。2005年5月福建省人民政府公布鄢家花厅为第六批省级文物保护单位第80号(闽政文[2005]164号),保护范围为四周由外墙各向外延伸20米。2006年5月中国国务院公布三坊七巷和朱紫坊建筑群为第六批全国重点文物保护单位第583Ⅲ-286号(国发〔2006〕19号)。鄢家花厅占地面积4亩多,建筑面积约2000平方米,南北朝向。东主宅,西花厅,走廊相通。东主宅原是鄢氏太澄公宗祠。内有天井、厅房。天井通阔,连接三面走廊。厅堂“六扇五间排,七柱出游廊”。28根大木柱支撑。穿斗木架,双坡屋顶……[详细]

乌石山、于山摩崖石刻及造像乌石山崖石嵯峨,挺拔竞秀,有题刻二百余处,遍布全山,书法精美,富诗情画意。以石林园、道山亭、霹雳岩、邻霄台、清泠台、天秀峰,天香台等处比较密集。有唐李阳冰的篆书,宋程师孟、陈襄、李纲、朱熹、梁克家等人的题刻80多处,篆、隶、草、行、楷俱全,还有蒙文书刻。尤以李阳冰的《般若台记》为最著,全刻高5米,宽2米,字径0.5米,全文24个篆字:“般若台,大唐大历七年著作郎兼监察御史李贡造、李阳冰书”。在“般若台”三字之下,又刻有“住持僧惠摄”五个楷书小字,径5寸,据《榕城考古略》载:这段题刻与处州的《新驿记》,缙云县的《城隍记》,浙江丽水的《忘归台铭》,世称“四绝”。原刻在华严岩西侧,“文革”期间,省气象台基建时被毁坏,幸好拓本尚存,1982年在石林区复制。宋刻多榜书、题名,……[详细]

15、福州乌塔

位于福州市内乌石山东麓,又名净光塔,乌塔是唐贞元十五年(公元799年),福建观察使柳冕为祝贺德宗李适寿诞祈福,用石头垒建的“贞元无垢净光塔”。塔身用青色花岗石砌造,外表略带乌黑,故名“乌塔”。乌塔原名“崇妙保圣坚牢塔”,它的前身系唐贞元十五年(公元799年)所建“净光塔”。唐乾符六年(公元879年)被毁。闽永隆三年(公元941年),闽王王审知第七子王延曦准备在旧址上重建九层宝塔。方到七层,王延曦被臣属所杀,工程遂告结束。塔为八角七层,通高35米,每层塔壁均有浮雕佛像,共有46尊。四层、五层、七层,嵌有塔名碑、建塔塔记和祈福题名碑等。20世纪50年代重修加固,可以登临,90年代又经修缮。塔身的墙,转角设倚柱,每层叠涩出檐。第一层开一门,其余各层开两门,不设门的地方都设佛龛。塔身底部浮雕龙凤纹,……[详细]

16、衣锦坊水榭戏台

衣锦坊,位于南后街西,坊内有闽山巷、洗银营等。坊内有人在外出仕做大官,后衣锦还乡而改坊名。坊中16号为清嘉庆进士郑鹏程居宅,其中的水榭戏台最具特色。这是一个木构单层平台,四柱单开间,下建清水池塘,中隔天井。于此观看戏剧演出,水清、风清、音清,具有声学原理和美学价值。该故居于2006年公布为全国重点文物保护单位,现作为福州地方戏剧演艺场。位于衣锦坊东口北侧4号,创建于明万历年间(1573-1620),原是郑姓住宅;清道光年间(1821-1851)为孙翼谋家族所有,以后长期都有孙氏子孙居住。经过多次重修,成为三座毗连、全坊最大的宅院。从西而东,第一座为主座大院,第二座为别院,第三座为花厅园林。整个建筑群坐北朝南,皆用穿斗式木构架,总占地面积2675平方米。主座大院临街六扇大门,进石框大门,三面环……[详细]

17、王仁堪故居

王仁堪故居为王仁堪祖父王庆云(原清工部尚书)旧居,旧称“尚书第”,清乾隆年间(1736-1795年)建,清道光、同治年间重修。王仁堪出生于此,王仁堪中状元后,人们称此处为“状元府”。故居占地面积2000多平方米,坐北朝南,呈曲尺形,周以封火墙。故居东面为王氏祠堂,坐北朝南,单进,穿斗式木构架,面阔三间,进深七柱脚,双坡屋顶,四面封火墙。原为王氏先世“西清王”的“荆花馆”。清道光9年,王庆云中进士后,将“荆花馆”改为祠堂。1991年市人民政府挂牌保护。祖居前门坐北朝南,后门位于孝义巷坐西朝东,成曲尺形。主体建筑共三进,一进厅堂面阔三间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡项;有花厅、客房、厨房等。二进面阔三间,深五柱。从二进后天并向东入石框门为三进,面阔三间,进深七柱,有插屏门隔为前后厅。前厅右厢房为……[详细]

18、胡也频故居

胡也频故居位于福州市乌山道山观路弄4—5号。胡也频(1903~1931年),乳名培基,学名崇轩,侯官(今福州市区)人。少进崇德小学、乌山师范学校学习,家贫辍学到祥慎金铺当学徒。民国9年(1920年),考入上海浦东中学,后往天津大沽口海军预备学校学习轮机。又到北京投考大学,未被录取,住在公寓里,开始创作诗和小说。民国13年,发表短篇小说《雨中》。不久,为《京报》副刊《民众文艺周刊》。翌年,发表《雷峰塔倒掉的原因》。民国14年夏,结识丁玲,结为情侣,蛰居西山碧云寺附近。这时期,他写了不少充满伤感的诗作,后收入《也频诗选》。民国16年,出版短篇小说集《--》。同年冬,认识冯雪峰,接受马克思主义。翌年,重到上海,进入中央日报社《红与黑》副刊,出版短篇小说集《活珠子》《往何处去》,以及诗集《诗稿》和戏……[详细]

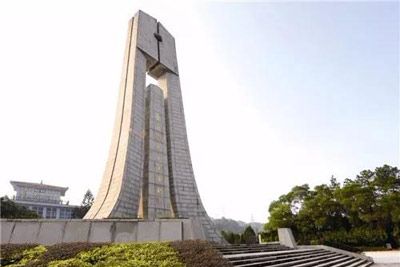

19、文林山革命烈士陵园

文林山革命烈士陵园位于福州市鼓楼区文林路将军山东南麓。文林山革命烈士陵园建于1979年,占地130余亩。陵园主体建筑群由福州革命烈士纪念馆、纪念碑、烈士墓、军人墓、长安堂和办公楼等组成。建筑面积4941平方米,依山而建,居高临下,气势雄伟,庄严肃穆。文林山革命烈士陵园大门的两侧门择榕城“三山”为特征,从正门沿332级台阶拾级而上,首先进入福州革命烈士纪念馆,纪念馆为三层楼式,平顶重檐,厅周四廊,雄伟壮观。该馆于1995年建成开馆,全馆陈列面积285平方米,以雕塑、油画、图志和烈士遗像、遗物、革命文物图片等资料为主,反映福州人民革命斗争的光荣历史,以史育人,展示先烈的丰功伟绩。纪念馆的首层为序厅,由前言、领袖题词、大型浮雕和革命烈士英名录组成。正面墙上镶嵌大型古铜色的浮雕:上部为福州“三山两塔……[详细]

20、福州辛亥革命纪念馆

设在杨桥东路17号,原为辛亥革命黄花岗七十二烈士林觉民的故居。1991年11月9日辛亥革命福州光复80周年纪念日,正式对外开放。现在该馆为省级文物保护单位,市青少年德育基地。纪念馆占地面积614平方米,馆内陈列《福州辛亥革命史》。纪念馆门口左右分立福建省级和福州市级的两块文物保护单位石碑。正门属木结构,门内石板铺地,靠墙处点缀假山,周边花木扶疏,古朴生香。迎面照壁上是宋庆龄的题词:“辛亥革命烈士永垂不朽”。进入第二道门为石门框结构,坐西朝东。左右两旁的回廊墙壁上,这里共镶有10面号称福州“十杰”的影雕碑石,是为国捐躯的林文、方声洞、林觉民等10个福州籍黄花岗烈士的遗像。主座建筑为穿斗式“三间排”深七柱的一进房屋。这座大房子是林家的祖业。光绪十二年(1886年),林觉民就在这里诞生,在这里度过……[详细]