姑苏区文物古迹介绍

21、钮家巷方宅(平江客栈)

方宅,是苏州控制保护性古建筑,编号130。此宅建于清嘉庆年间,原宅主为朱姓,后售与米行主方姓。建筑面积2402平方米。中路4进,第二进为大厅,面阔3间11.9米,进深7檩8.4米,扁作梁架。大梁、棹木、山雾云等雕刻精细。第三、四进为楼厅。东路4进,第二进为船厅,后2进为楼。西路仅存1楼,宅后有小园。1959年后拆半亭,假山迁耦园,1983年被列为苏州市控制保护古建筑,现存桂花厅(船屋)及零星湖石。方宅解放后入住了近30户人家,街坊改造后,方宅连同街对面的董氏义庄,被香港丝路集团投资六千余万元包装成一家准四星的宾馆对外开放。改造后的宾馆命名“平江客栈——苑桥别馆”,因融于小桥流水的优秀历史街区,带有比较完整的江南古风,有着深厚的人文底蕴,很大程度保持了江南优雅、清秀的特色,而入列“中国十个最不……[详细]

22、郭绍虞故居

郭家世居苏州,由于家境贫寒,一直租房居住,而且经常被迫搬迁。1927年,郭绍虞在燕京大学任教授后,生活较为安定,也略有积蓄,遂在苏州购下大新桥巷一处建于晚清的普通民居,以奉养父母安度晚年,并请当时在家乡任教的兄长郭际唐一家陪伴父母同住,自己则常在假期回苏州看望双亲。该处故居即今大新桥巷13号。据郭绍虞子女回忆:大门外沿河曾有一高大照墙,两旁是下到河埠的石阶。穿过门房,经由弹石铺就的天井通往轿厅,天井两旁砌有白色矮墙。轿厅后的天井也是弹石铺砌,西侧靠墙有一花坛,种有蔷薇、栀子等花木,也有些太湖石。东侧是走廊,廊的外侧有矮墙。过天井是花厅,厅后有一拱门,上有郭鲁卿手书篆体“大富贵亦寿考”六个大字。进入拱门,右侧为方厅,厅内方砖铺地,房顶很高,夏季极阴凉。墙的上部有气窗,窗上镶有各种颜色的花玻璃,……[详细]

23、梵门桥弄吴宅

吴宅位于学士街梵门桥弄8号,1982年被列为苏州市文物保护单位。据资料介绍,此宅原为明代正德间大学士王鏊故居的一部分,后几经辗转,方归吴氏。清同治四年(1865年)曾暂借作紫阳书院,俞樾一度寓此。梵门桥弄原称杨衙前,因明末复社名士杨廷枢及其字杨无咎曾居此而得名,今吴宅为该巷最典型之古宅,是否即为杨廷枢故宅,尚待进一步研究考证。此宅现存建筑面积2360平方米,占地1600平方米。原有建筑两路五进,坐北朝南,形式古朴,气势宏伟。正路建筑偏西,依次为门厅、大厅及两进楼厅。可惜前面三进已于1981年拆除。仅存的第四进楼厅,面阔七间29米,进深九檩八架14米,东西厢楼各三间,阔10米,深5米。内柱均用楠木,用材规格较大。楼下有前后轩,前檐船棚轩进深较宽,弧度平缓。圆作梁,矮柱圆滑朴素,颇具特色。楼板采……[详细]

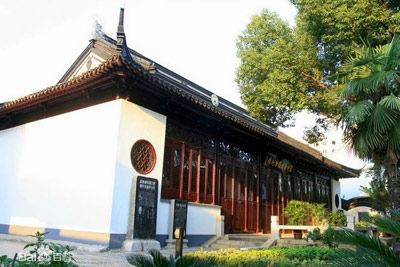

24、苏州玉涵堂(吴一鹏故居)

玉涵堂位于苏州阊门外的广济路上。它为明代吏部尚书吴一鹏的故居,历史悠久,是苏州最大的古建筑群。该古建筑分为三路五进,汇集了中国的各种房间的形态,厅、堂、楼、阁、斋等等。玉涵堂为吴一鹏故居的主厅。玉涵堂的建筑特色明显,它的雕梁画栋,无一不显示出了明代的文化和艺术特色。1982年被列为苏州市文物保护单位。2011年12月,玉涵堂被公布为江苏省文物保护单位。该古建历经数百年后,一直处于无人管理的清冷状态。部分危险构架曾被拆除,在古宅的茶厅倒闭后,整座建筑群更是伤痕累累,危机四伏。苏州市把修复玉涵堂作为政府2003年的实事工程,在修复与部分重建的规模工程量来说,是解放后苏州历史上少见的。修葺后的吴一鹏故居建筑群落为四路五进。除主厅玉涵堂为明代遗构,其余都是清代及民国年间的建筑。东路建筑为桃花坞木刻年……[详细]

25、苏州报国寺

坐落在古城苏州人民路(旧名马龙街)穿心街三号。北邻着名的怡园,东有双塔,南有沧浪亭,处于闹市僻静处,颇有闹中取静,静中取禅的意境。报国寺内现设有苏州佛教博物馆、苏州弘化社、苏州佛博弘化艺术院、苏州弘化社义诊所等佛教文化、慈善机构。报国寺始建于宋代咸淳年间,原在文庙西,名“报国禅院”。 元代至元二十二年由湖道肃政廉访使捐赠重建,普照任住持,一时禅风甚盛。明初禅院录开元寺,景泰天顺年间僧志学请於朝廷改院为寺,遂成丛林。成化年间住侍成钊大扩规模,殿宇、客寮、斋堂、库房等计有数百间,占地四十七亩,成为巨刹。嘉靖万历年间东南扰乱,佛法逐衰,报国寺亦渐颓废。万历末僧慧如苦行重兴,茂林继之,以慈悲心接物利人,以智慧力敷教弘化,专持阿弥陀佛名号,受法三千余人,受戒万余人,饭僧数十万人,是为报国寺最盛时期。清……[详细]

26、苏州北塔报恩寺

报恩寺,俗称北塔寺,是苏州最古老的佛寺,也是苏州城内环境优美、规模宏大的佛寺。距今已有一千七百多年。始建于三国赤乌年间,相传是孙权的母亲舍宅所建。始称通玄寺。唐初改称开元寺。五代末易名为报恩寺。吴赤乌年间(公元247-250年),三国吴主孙权为报母亲吴太夫人之恩,建“通玄寺”,梁武帝中大通四年建十一级宝塔,备级庄严。唐开元二十六年(公元738年),因帝下诏书,令各天下州郡均置一寺以年号为名,故易名为开元寺。后唐同光三年,吴越王钱镠另建开光寺于盘门内瑞光塔旁。五代北周显德年间(公元954-959年),钱王于故开元寺基重兴建寺,以当年吴主孙权为报母恩建寺,又符合佛教报四恩(佛、父母、师长、国土)的美德,故移支硎山报恩寺额于此,报恩寺之名由兹延用至今。宋代平江图上,可以清晰地看到这座苏州最大的寺庙……[详细]

27、唐少傅白公祠

苏州为纪念唐代大诗人白居易修筑七里山塘,清嘉庆年间山塘街上就修建有唐少傅白公祠,后毁于太平天国年间。2006年修建的白居易纪念馆位于渡僧桥附近,成为游客走进山塘的第一个景点。为了方便游客了解白居易与山塘乃至苏州的渊源,扩大白居易纪念馆的旅游价值,有关部门对馆内原有陈设重新布置:增添白居易生平介绍,又把白居易在山塘、苏州的生活场景以石雕连环画的形式表现出来,“沿用唐少傅白公祠的旧名,更能完整体现白居易的一生,对慕名而来的游客来说,更值得一看”。白居易(772年-846年),唐代大诗人,字乐天,晚号香山居士,生于唐代宗大历七年巩县(今河南巩义),祖籍山西太原,有史学家考证其祖上是龟兹人,后迁居下邽(今陕西渭南东北),卒于武宗会昌六年。青年时期家境贫困,对社会生活和百姓疾苦有较多接触和了解。贞元进……[详细]

28、惠荫园

惠荫园位于南显子巷内,1963年被列为苏州市文物保护单位。惠荫园大门对面照墙书4个一米见方大字“惠荫书苑”。西侧门廊墙壁嵌有‘古惠荫全园图’砖刻。残存面积约7亩。惠荫园初为明代嘉靖年间归湛初宅园。后属胡汝淳,名“洽隐山房”。园中有“小林屋”水假山,为叠山名家、画家周时臣仿太湖洞庭西山林屋洞设计。清顺治六年(1649年),韩馨得此废园,修为栖隐之地,名为“洽隐园”,云壑幽深,竹树沧凉,“小林屋”洞若天开。康熙四十六年(1707年)园毁于火,惟存水假山。乾隆十六年(1751年)修复,蒋蟠漪篆书“小林屋”洞额。韩是升《小林屋记》云:“洞故仿包山林屋,石床、神钲、玉柱金庭,无不毕具。历二百年,苔藓若封,烟云自吐。”园继归皖人倪莲舫,改称“皖山别墅”。太平天国时期听王陈炳文曾居于此,园景有所曾损。同治……[详细]

29、苏州双塔

苏州双塔 到过苏州的人,都忘不了苏州的古典园林和水巷小桥。其实,苏州还是一座宝塔之城。苏州历史上大大小小的宝塔大约有100多座,保存下来的也有几十座,仅楼阁式宝塔就有20多座。而在这些古塔中,双塔格外引人注目。 这对双塔不仅在苏州是唯一的,即便在全国也绝无仅有,而双塔的塔刹之谜,更让其多了一份神秘色彩。 苏州罗汉院双塔及正殿遗迹位于凤凰街定慧寺巷22号。唐代于此设般若院,北宋太平兴国七年(982年)由王文罕兄弟增建砖塔两座,故而民间称之为双塔寺。清咸丰十年遭毁,仅存双塔和正殿遗迹。两塔“外貌”几乎完全一样,是东西比肩而立的两座七层八角楼阁式仿木结构砖塔,形式、结构、体量相同,在中国楼阁式古塔中仅此一例。东塔高33.3米,西塔略高,为33.7米。双塔是一对佛塔,两塔间相距仅……[详细]

30、玄妙观三清殿

玄妙观坐落在江苏省苏州市中心——观前街。玄妙观又名圆妙观,创建于西晋咸宁二年(276年),初名“真庆道院”,唐开元二年(714年)改名为“开元宫”。北宋大中祥符五年(1012年)赐额“天庆观”。南宋初金兵南下,天庆观被毁,后于绍兴十六年到醇熙六年(1146-1179年)经过多次重修,现存的规模宏伟的三清殿就是醇熙六年(1179年)建造的。元至元十八年(1281年)诏改为今名“玄妙观”。清康熙年间的极盛时期有殿宇三十余座,是全国规模最大的道观之一,为了避讳康熙帝玄烨之名,故而改名为“圆妙观”。后来又经多次的破坏和重修,但都没有达到原先的规模,现存较大的建筑主要有正山门和三清殿。正山门面对宫巷,十分壮丽,东边是吉祥门,西边是如意门,红墙砖额,十分庄重。三清殿创建于南宋淳熙六年,是当时著名的画家赵……[详细]

31、顾颉刚故居

在平江路悬桥巷里,曾经有过一座规模不小、风景秀丽的园林——宝树园。宝树园始建于明代,是归湛初所建,与惠荫园同属一个主人,而今宝树园早已荡然无存,在它的位置上,现在是一条僻静的小巷,叫做顾家花园。顾家花园4号和7号,是极其普通的苏州民宅,与这条小巷里的其他门户没有丝毫特别之处。就是在这所普通的民居里,一代知名学者顾颉刚先生度过了他的童年和青少年。顾颉刚先生的先祖原来是唯亭镇上的耕读人家,在明朝万历年间迁居到苏州城里,“从此我家是城里人了,虽然家庭经济来源仍仰赖田赋,然生活方式却由富农而转为市民,这是我家第一次大转变。”这是顾颉刚先生自己对顾家历史的陈述。顾氏先人曾经在城里先后造过七处园林第宅,规模都不算很小。起初属于归氏的宝树园,也成了顾家的产业,由于年代久远,其中的转手和易主,究竟发生了怎样……[详细]

32、苏州嘉应会馆

苏州嘉应会馆始建于清嘉庆十四年(1809年),建成于嘉庆十八年,距今已经200历史。系广东嘉应州(今梅州市)所属程乡(今梅江区、梅县)、兴宁、平远、长乐(今五华县)、镇平(今蕉岭县)五县商贾集资建造,由当年旅居上海、苏州的邹敬邦、罗润琴等人牵头,参与集资的有600多人。建好后,除用于议事及方便往来寄宿外,还办有留医所、义冢等善举。每逢良辰佳节,众商则在此聚会欢庆,演戏酬神,饮宴作乐,以联络同乡情谊,同时作为客家贤学上京考试的据点。当时,人员往来频繁,活动不断,直至解放。1954年根据政策,会馆移交苏州市政府,便停止了活动。嘉应会馆占地1000多平方米。会馆内主要建筑为头门、戏台和大殿。头门面阔五间,上层即为戏台后台,向北伸出为前台,上覆卷棚歇山顶。大殿坐北朝南,与戏台隔庭院相望,面阔三间15……[详细]

33、范氏义庄旧址

范义庄,位于苏州市姑苏区人民路范庄前32号,现为苏州景范中学所用。存旧日祭祀范文正公的享堂,为原范文正公祠的主体建筑。享堂单檐歇山造,南向,面阔七间24米,进深12米,高约9米,规制颇宏。此堂虽是清代重建,但扁作梁架和青石覆盆柱础犹存明代遗制,苏式彩绘依稀可辨。范义庄原有岁寒堂、松风阁等建筑。南宋咸淳十年(1274年)知府潜说友建范文正公祠于义庄之东。元至正六年(1346年)郡守吴秉彝改祠为文正书院,次后累次重修。清咸丰十年(1860年)义庄、书院大部被毁,同治五年(1866年)重建,但未能恢复旧观。近代以来,先后成为崇范学校、景范中学、第八初级中学、第二十二中学、景范中学校址,历年已陆续改建为新式校舍,仅存旧日祭祀范文正公的享堂,为原范文正公祠的主体建筑。享堂单檐歇山造,南向,面阔七间24……[详细]

34、张士诚及其父母合葬墓

张士诚墓,在吴县斜塘乡盛墩村,南距斜塘镇北里许。张士诚,元代泰州白驹场亭人,初以贩盐为业,后不堪富户--,在泰州聚苦役盐丁等万余人起义。在击败元丞相脱脱所率大军后,由南通渡江至常熟,至正十六年(1356)二月,攻陷平江(今苏州),正式定都苏州,自称吴王。至正二十七年(1367)九月,朱元璋领导的农民起义军攻占苏州,张士诚被俘,解至金陵,自缢而死,时年47岁。张士诚死后,朱元璋命具棺木赐葬今址,墓地面积3亩多,高出农田约1米,墩西部原有张王庙,墩东北有一高墩,便是埋葬张士诚遗骨的所在。墩前原立碑,刊有“张吴王墓”字样,现已无存。张士诚父母墓在苏州市盘门外朱公桥东。1964年6月,经苏州博物馆清理,封土高3.8米,占地210平方米,内有糯米石灰浇浆和石板,封闭严密坚实,下以巨石为圹,砌砖为墙,底……[详细]

35、罗汉院双塔及正殿遗址

罗汉院双塔及正殿遗址位于中国东部江苏省苏州市凤凰街定慧寺巷22号,是一处北宋时期(公元960~1127年)的古塔及大殿建筑遗址。罗汉院双塔始建于北宋太平兴国七年(982年),两座塔的规模和结构完全相同,均为八角形0式砖结构塔,塔身通高33.3米,共7层,底层每边宽5.5米。塔身各层仅四面辟门,其余四面则隐刻出直棂窗,门窗之上有阑额及斗拱支撑塔檐。塔檐以砖叠涩挑出,弧度较大,共六层,至角起翘,表现出明显的江南建筑风格。塔室平面除第二层为八角形外,其余6层均为四方形。各层之间顺次按45度角相互重叠转换,从下向上仍构成八角形的形式。塔刹为铁制,约占塔高的1/4,这在中国古塔中是极为罕见的。正殿遗址位于双塔以北21米处,平面呈正方形,面阔与进深均为3间,总面积约18.4平方米。大殿四周现存有石柱16……[详细]

36、苏州开元寺无梁殿

位于盘门内东大街11号,1956年被列为江苏省文物保护单位,现由吴县市文物管理委员会保护管理。开元寺初名通玄寺,三国东吴赤乌年间孙权为乳母陈氏所建。隋开皇九年(589年)吴县令孙宽废寺,唐贞观二年(628年)僧慧重兴。开元二十六年(738年)诏令改名。大顺二年(891年),孙儒占据苏州,开元寺被付之一炬。五代后唐同光三年(925年),吴越钱氏迁建开元寺于盘门内现址。宋至明屡经废兴。清咸丰十年(1860年)又毁于兵火,同治十二年(1873年)稍事重修,未复旧观。无梁殿是开元寺现在仅存的一座古建筑。无梁殿即藏经阁,建于明万历四十六年(1618年)。原先供奉无量寿佛,又名无量殿;因为都是磨砖嵌缝纵横拱券结构,不用木构梁柱檩椽,故习称无梁殿。殿坐北朝南,两层楼阁式。面广七间20.9米,进深11.2米……[详细]

37、苏州圆通美术馆(圆通寺)

圆通美术馆坐落于网师园一墙之东。籍载圆通寺建于南宋淳熙年间(1174—1189),清光绪二十九年(1903)重建,民国二十一年(1932——1936)张善孖、张大千、叶恭绰等曾寓居寺中行礼佛参禅。2007年有社会力量出资重修圆通寺,原址上创办苏州圆通美术馆、苏州市史前玉器研究会、博物馆。馆藏文物包括瓷器、高古玉、油画等。本馆主要是以展示史前华夏文明为主(介绍东北6500年前的红山文化、西北4000年前的齐家文化、太湖流域5000年的良渚文化)。宣传、交流、研究、鉴定为导向,真实地可触摸到史前文明的实物——古玉器。古玉是体现史前文明最高层次的文化载体,它反映了远古时期的礼仪、信仰乃至审美观念,可以说是一部微缩的中华文明史。馆里除了特请旅美油画家“太湖居士”朱神光来馆设立工作室外,还收藏有中国近……[详细]

38、吴门桥

吴门桥位于位于苏州古城西南盘门外,跨古运河(护城河),为陆路出入盘门的必经通道。该桥为北宋初建清代重修的单孔石桥,桥以苏州金山花岗岩构筑,杂有少量宋代旧桥所遗的武康石。桥身全长66.3米,中宽4.8米,拱券净跨16米,矢高9.85米,拱券石10排,长系石11根,纵联并列砌置。自水盘石面至桥栏顶通高11米。南北坡各有步阶50级,全以整块条石铺设。北端金刚墙左右两翼均砌有宽约0.6米的纤道,为古代纤夫穿越桥洞而设的便民设施。该桥栏凿成凹凸状,犹如通长靠背椅子。桥额阴刻楷书桥名,桥门正中冠有「吴门桥」三字,间壁明柱一面刻“苏省水利工程总局重修”,一面刻“同治十一年壬申夏四月”。吴门桥为江苏省现存最高的单孔古石拱桥,2002年被列为江苏省文物保护单位。历史沿革:据《吴县志》记载,吴门桥始建于北宋。北……[详细]

39、铁铃关

苏州铁铃关铁铃关,又称枫桥敌楼,明嘉靖三十六年(公元1557年)巡抚御史尚维持为抵御倭寇而建。据方志记载,自公元1554年起,倭寇烧劫阊门、枫桥一带,一年后,又从浒墅关窜犯枫桥。苏州军民英勇奋战,终于全歼寇贼。为了保卫苏州城,加强枫桥至阊门一带的防卫,建起了枫桥敌楼--铁铃关。当年与枫桥敌楼同时建造的还有葑门和木渎两处,但至今都已不存。因此铁铃关成为苏州唯一保存较为完好的抗倭关楼遗迹。1949年4月27日凌晨,中国人民解放军29军85、86师在枫桥打响了解放苏州城的第一枪,在击溃了枫桥、铁铃关一线的守敌后,进入苏州城,宣告古城苏州解放。因此,枫桥铁铃关也是苏州市重要的爱国主义教育场所。铁铃关现为省级文物保护单位。现在铁铃关上的楼阁是1987年重建的,但下部基台仍是明清故物。当年与枫桥敌楼同时……[详细]

40、苏州李根源故居

李根源故居位于葑门内十全街,1982年被列为苏州市文物保护单位。李根源(1879-1965),字印泉,又字养谿、雪生,云南腾冲人。早年留学日本,光绪三十一年(1905年)加入同盟会,辛亥革命时曾参与发动云南重九起义,后又参加二次革命和-运动。一度出任北洋政府农商总长、代总理等职。早年担任云南讲武堂监督和总办时,与朱德同志有师生之谊,1920年奉母移家苏州,卜宅葑门十全街。1923年脱离军政界,1925年起定居苏州。寓苏期间,收集乡邦文献、金石碑文,从事文物古迹的考察和保护,并参与修纂《吴县志》,担任吴中保墓会会长,对苏州地方文化事业及文物保护工作贡献良多。1931年后在苏投身抗日救亡运动,并为抗日阵亡将士建墓立碑。他的爱国行动为后人所敬仰。1936年为营救救国会七君子多方奔走。1937年七君……[详细]