广陵区文物古迹介绍

1、何园 AAAA

何园坐落于江苏省扬州市的徐凝门街。何园又名“寄啸山庄”,是清乾隆年间双槐园的旧址。清同治年间,道台何藏舠在双槐园的旧址上改建成寄啸山庄,园名取自陶渊明“归去来兮……登东皋以舒啸,临清流而赋诗”之意,辟为住宅的后花园,故而又称“何园”。全园可分为东西两个部分,以两层串楼和复廊与前面的住宅连成一体。东园的主要建筑是四面厅,为一船厅,单檐歇山式,带回廊,面阔15.65米,进深9.50米。以此建筑为主景,南向的明间廊柱上,悬有木刻联句“月作主人梅作客,花为四壁船为家”;厅北有假山贴墙而筑,参差婉蜒,妙趣横生;东有一六角小亭,背倚粉墙;西有石阶婉转通往楼廊;南边建有五间厅堂,三面有廊。复道廊中的半月台,是中秋赏月的好地方。西园空间开阔,中央有一个大水池,楼厅廊房环池而建。池的北楼宽七楹,屋顶高低错落;……[详细]

2、个园 AAAA

个园坐落于江苏省扬州市郊的东关街。个园的前身是清初的寿芝园。相传寿芝园中的叠石是石涛和尚的杰作。嘉庆、道光年间,两淮盐商黄至筠购得此园并加以改建,在园中种植千竹,并取“竹”之半,又取苏轼“可使食无肉,不使居无竹,无肉令人瘦,无竹令人俗”之意,称“个园”。个园内的景物布局紧凑,以叠石立意、气势雄伟而著称,尤以“四季假山”闻名于世。春山为个园月门,门上有石刻“个”字,形如三片竹叶。步入园门,修竹迎面,石笋参差,构成一幅以粉墙为纸,竹石为绘的春景画面,以假衬真,犹如“雨后春笋”。进月门,向北为桂花厅,厅前广植丛桂,后有清池一潭。池上有石桥可直达园北的七楹长楼,楼下有高大的梧桐树,并有几丛芭蕉点缀其间。夏山为绕桂花厅,是一座用太湖石叠成的玲挑剔透的“夏山”,湖石假山临池而立,有洞溪、曲岸、幽洞、钟乳……[详细]

3、扬州琼花观 AAA

扬州琼花观琼花观作为千年古道观,历经兴衰沧桑,终于以崭新的风貌展现在世人面前。虽然现在还没有住观道士,虽然大殿内未塑神像,但它作为扬州著名道观和著名的历史文化遗迹,在人们心目中始终享有崇高的地位。而被誉为维扬一株花,四海无同类的千年琼花,正以其天下无双的风采笑迎海内外宾朋。明代扬州知府吴秀在观里建玉皇阁,阁高三层,高大壮丽,登阁可以俯视全城。时至清代,琼花观已逐渐衰败,到了民国时期,蕃厘观内的建筑物已基本毁于大火。现今的蕃厘观是由扬州市政府出资于1993年开始重修,历时三年,耗资1800万元,重建后的蕃厘观,观门仍朝南。观前的石牌坊系明代所建,石质呈糙米色,有左右两根石柱,上圆下方,柱端似华表,分别雕刻日月形状,左为赤乌,象征着太阳,右为玉免,象征着月亮。门楼三间,上嵌一方石额,蕃厘观三个大……[详细]

4、吴道台宅第 AAA

扬州吴道台宅第建于清光绪二十四年(1898年)的吴道台宅,原占地30亩,建筑约占7930平方米。共分五个序列,计有房屋百余间(俗称九十九间半),宅东原有芜园和祠堂。由于藏书楼模仿宁波天一阁,第二、第三、第四轴线完全仿造宁绍台道衙署,为此,吴引孙专门聘请浙江匠师来扬营建,主要建筑材料亦采自于浙江。该建筑规模宏大、结构精巧、雕饰精美,是扬州独具一格的古官府建筑群,也是江南三大名宅之一,具有较高的历史和艺术价值。现为全国重点文物保护单位。吴道台宅第为晚清浙江宁绍台道道员吴引孙出资,吴引孙、吴筠孙兄弟两房共有的大型私人住宅。宅主吴引孙历官浙江宁绍台道道员、广东按察使,迁甘肃、新疆布政使;署理新疆巡抚,浙江布政使等职。吴氏旧有“有福读书堂”,后建“测海楼”藏书,原有藏书8020种,247759卷,是我……[详细]

5、普哈丁墓园

普哈丁墓属全国重点文物保护单位,是中国伊斯兰教先贤古墓。俗称“回回堂”,亦名“巴巴窑”。在今扬州市解放桥南堍、运河东岸回回堂内。据传,普哈丁系伊斯兰教先知穆罕默德女婿阿里支系第16世裔孙。南宋咸淳年间(公元1265年—1274年)来扬州传教,德祜元年(公元1275年)7月20日病逝于由天津南下的舟中。遵其嘱葬于扬州城东古运河畔高岗。墓园原是专为安葬普哈丁的,后又陆续安葬了一些阿拉伯人。墓园是一座典型的阿拉伯式建筑,初建于公元十三世纪的我国南宋时期,明永乐皇帝视墓园为国宝,下诏予以保护。清政府也对墓亭进行了多次修建,亭壁上还嵌有光绪三十四年重修墓园时建立的“先贤历史记略碑”,碑文用汉字刻定,简要记叙了普哈丁在我国传教的情况。整个墓园建筑分三部分。第一部分为墓域,内有普哈丁墓及其他阿拉伯人的墓碑……[详细]

6、扬州城遗址

现为全国重点文物保护单位,位于今扬州老城区及西北郊,为隋、唐、宋时期扬州城池遗址,面积约16平方公里。扬州历代城池相互叠压,隋、唐、宋城遗址保存相对较好。1987年以来,经过科学、系统的考古勘探和发掘,基本查清了隋、唐、宋扬州城遗址的规模、布局、建城年代及其沿革关系。隋代扬州城位于蜀冈之上平山乡,系利用汉广陵城基础修筑而成,由隋江都宫城、东城组成,另毗邻蜀冈可能存有罗城。江都宫城平面近方形,地表以下夯土墙体保存高度达4米,周长5.1公里,面积约1.8平方公里。南城墙西起观音山向东至董庄,西城墙由观音山向北至堡城村西河湾,北城墙由西河湾向东经李家庄再折向至杨家庄,东城墙界址未探明。东城平面呈不规整多边形,由宫城向东至铁佛寺东侧,周长约4公里,面积约1平方公里。唐代扬州城由子城和罗城两部分组成。……[详细]

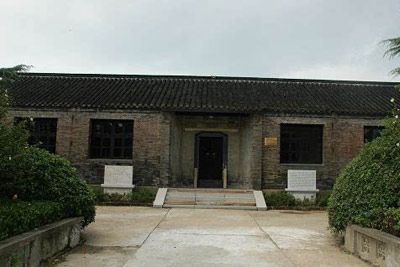

7、胡笔江故居

胡笔江故居坐落在扬州广陵区沙头镇北洲中学内,始建于1921年,占地面积近8000平方米,建筑面积2500平方米,共分七进两偏房一小楼,计有房屋百余间,俗称九十九间半。故居分南、北两处宅第,主建筑南宅第,次建筑北宅第,规模宏大、风格独特,是扬州沿江圩田地区代表性建筑。胡笔江故居为省级文保单位、江苏省名人故居、爱国主义教育基地。胡笔江,名荺,字笔江,1881年4月出生于江都县胡家墩(今扬州广陵区沙头镇)。胡笔江少年时期好学上进,受过良好的私塾教育。1889年到姜堰镇裕隆元钱庄当练习生。1900年到扬州仙女庙义善源银号当店员,通过几年磨炼,积累了金融业的工作经验。后结识了李鸿章之子及不少有名人物。不久经人介绍,进交通银行北京分行,任调查专员。后经提拔,从总行稽核、北京分行副理到1914年任北京分行……[详细]

走进东关街韦家井6号,这里是熊成基故居。前后共三进建筑,总建筑面积370多平方米,为两个连体的“四合院”,青砖小瓦,木结构,典型的扬派建筑风格。熊成基故居是市级文物保护单位,爱国主义教育基地。辛亥革命先驱熊成基是从扬州古城走出去的热血青年。1887年秋,他就出生在韦家井一戸世宦家庭。熊成基幼年时读过私塾,崇敬历史上的民族英雄岳飞、史可法,立志报效祖国,遂报考进入安徽武备练军学堂,后停办回扬州应征入伍,入南洋炮兵学堂学习。早年熊成基曾参加了安徽岳王会、江浙光复会等革命团体,进行反清活动。熊成基从炮兵速成学堂肄业后,分配在新军任炮兵排长,后调任安徽新军炮营队官,不久,经人介绍暗中加入了同盟会,立志推翻清政府,在炮兵中积极宣传革命。1907年在徐锡麟安庆起义失败后,岳王会决定再次发动起义,熊成基被……[详细]

9、陈六舟故居

陈六舟故居陈六舟故居共两处,一在糙米巷6号、8号、10号,一在东关街羊巷23号。陈六舟官至安徽巡抚。糙米巷,旧时称曹李巷。此宅历史上全部属陈仲云家族的产业,陈氏先后四代为扬州很有影响的官宦世家、书香门第。从道光壬午(1822)至光绪癸未(1883),陈家先后出了三位进士,父子二人赐传胪,其后两人为举人、秀才。陈氏家族从陈仲云在道光壬午(1822),其子陈六舟在同治壬戌(1862),侄陈咸庆在光绪癸未(1883)先后参与殿试会考时,三人都赐进士。而陈仲云、陈六舟父子二人先后在殿试会考时又获得二甲第一名,赐称传胪。历史上扬州人称陈家为“一门三进土,父子二传胪”。陈氏住宅从地理位置,遗存房屋的现状、体量、造型、构架特色都能印证是属于清中期或更早的建筑。陈氏老住宅6号、8号磨砖门楼今尚存,形式相似,……[详细]

10、甘泉东汉广陵王墓

甘泉汉墓位于扬州市西北郊18公里的甘泉山及周围,地属邗江县甘泉乡。南京博物院为配合甘泉砖瓦厂取土,于1975年和1980年发掘山北双山两墓(西山为一号墓,东山为二号墓)。两墓为高12米、直径60米的两个大土堆,发掘前砖瓦厂将上部5米封土挖去,将碎砖杂土堆置墓南侧。发掘表明,两墓系座北朝南的砖室墓,早年即遭盗掘,一号墓在墓室前部东侧有直径1米的盗洞,二号墓在墓室中部偏东处有直径4米的大盗洞,清理出一些残留的随葬品。一号墓有铜雁足灯、釉陶五支灯、双鱼盘、罐等20件,雁足灯底盘宽沿上铸有阴刻篆体铭文“山阳邸铜雁足短灯建武二十八年造比二十”共18字。二号墓规模较大,有两个棺室,为主要墓葬,出土残留随葬品90件,陶器有鼎、盒、壶、盆、炉、杵臼等。尤为重要的是出土了一批有工艺价值的珍贵器物,铜器有雁足灯……[详细]

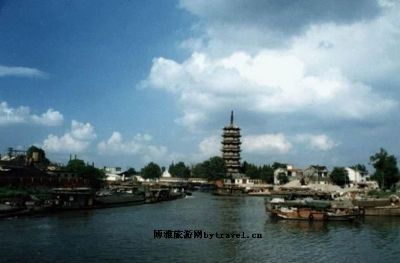

11、扬州文峰塔

扬州文峰塔 文峰塔是水陆交通进出扬州的标志。“宝塔有湾湾有塔,琼花无观观无花”,这宝塔即为文峰宝塔,唐代扬州地图中,长江与扬州近在咫尺,为了减少长江对扬州的直接冲激,前人将长江和扬州相连处的运河故意凿成“之”字形,汹涌澎的江流斗折蛇行,自然得到缓冲,进扬州城时便如被训服的野马,增加了温柔敦厚之气。就在运河的转弯处的东岸,塔高耸而立,成为进出扬州所见的标塔,高塔“送夕阳,迎素月”,夜幕降临时,高处点燃灯火,为南来北往船只导航,“送客迎宾总是情”。 文峰塔位于扬州城南古运河东岸宝塔旁文峰寺内。建于明朝万历10年,相传是为镇住扬州之文风,使学子在科举场上出头而得名。登上塔顶眺望,可尽览古运河及扬州市区风光。 文峰塔系砖木结构,七层八面,塔基为石彻须弥庭,塔身砖建,每层有木构塔檐和平座栏杆,塔……[详细]

12、准提寺

准提寺位于扬州市广陵区盐阜东路10号,准提寺原为明代的疏理道公廨,是管理盐务的衙门。明代末年改建为准提寺,供奉的准提观音为佛教诸佛之母,心性纯净,皎如明月。清康熙十二年(1673)重修,有施舍田亩碑两块和禁除营卫、地租碑一块。清兵攻占扬州屠城十日时,准提寺部分建筑被焚。雍正年间,由于御史陈伯闻和他的老师孙仲彝的鼎力主持和募化,重建了山门和大殿,并邀用中禅师驻于寺中,使准提寺成为扬州的一大名刹。石塔寺僧又赠庙田385亩给准提庵。清嘉庆十一年(1806),著名学者阮元在二郎庙菜园得宋三公石,移置寺东廊,后嵌在西楼壁上。道光八年(1828)又对准提寺进行了整修。咸丰三年(1853)除大殿外余皆毁于兵火,同治、光绪年间复建。现存山门殿、天王殿、大殿、藏经楼,总建筑面积为1419平方米。准提寺寺门朝南……[详细]

13、阮元家庙

阮元家庙总占地面积7492平方米,总建筑面积4782平方米。建筑轴线分明,气势恢宏,初建于清嘉庆年间。房屋组群分为三路,由阮氏东宅、阮氏家庙及阮氏西宅三部分组成,家庙位于阮氏东宅和西宅之间。家庙前后原有五进房屋,以《大清会典》所载“一、二、三品官,庙五间、两室、阶五级、两庑、三门”规格建造;庙内祀阮氏高、曾、祖、弥四世,祧者藏夹室。庙五间置祖宗龛三台,两夹室各置祖宗龛一台,东西庑各置龛两台,高、曾、祖、弥四世木主庙五间的三龛内,凡阮元一支孙辈,曾孙辈的木主,按大房(常生)、七房(祜)、五房(福)、八房(孔厚)的顺序,由北而南排列在东西庑内。家庙与东路厅房之间有射序巷,供子孙和学生课余射箭习武强身之用。“阮氏东宅”原有东路由南向北分别为轿房、对厅、大厅、二进、三进、四进、奉恩楼。大门对面照壁,……[详细]

14、广陵四望亭

四望亭在县学街东首,汶河路西侧。其始筑年代,一说南宋嘉定年间,,一说明嘉靖时。《万历江都县志》引宋《宝佑志》云:“四望亭在州治南,宁宗嘉定年间(1208-1224年),特授直宝谟阁、权发遣扬州事、主管淮东安抚司事崔与之建。”《乾隆江都县志》载,始建于明嘉靖三十八年(1559年),清康熙、雍正年间均曾修葺。原名文奎楼,后名魁星阁,是江都县学的组成部分。亭为砖木结构,八面三层,攒尖式瓦顶。底层四面皆有拱门与十字街道相通,故有“过街亭”之称。二、三层八而围以古朴的窗栏隔扇。登梯而上,推窗四眺,市区附近景色可一览无余。每层亭檐有八个飞角,三层共24个,每个飞角都有风铃,风吹铃响,声调悠扬。清咸丰三年(1853年)二月,太平军攻占扬州,将领林凤翔、李开芳率军北伐,曾立昌留守扬州,曾“架木四望亭,伺城外……[详细]

15、董子祠

董子祠位于扬州明清古城北柳巷小学内,是扬州人为纪念汉代大儒董仲舒而建的祠堂。董子祠始建于明代弘治年间,清光绪七年重修。现存大殿是我市为数不多的明代建筑,为典型明代风格,进深九檩,前有卷棚,楠木柁梁,体量宏大,具有很高的文物价值。董子祠现为市级文保单位。因年久失修和自然灾害的影响,董子祠严重损害。为保护这一珍贵文博资源,修缮董子祠被列为文博城建设项目,市区两级政府组织领导专家反复论证修缮方案,最终遵循“不改变文物原状,保持建筑原有形制、特征和风貌,揭顶不落架,修旧如旧”的主体方案,于2008年10月10日按时、保质、安全无事故地完成了大殿主体的修缮工作。董子祠修缮工程得到了市、区两级领导的高度重视,扬州市委、区委主要领导先后亲临工地视察,对修缮工作和修缮后的董子祠的用途作了重要指示。在区委区政……[详细]

16、卢氏盐商住宅

扬州卢氏盐商住宅被誉为“盐商第一楼”的卢氏盐商住宅,它以绵延的建筑群落、精美的建筑风格成为诸多珍珠中最耀眼的一颗,是扬州古城文化当之无愧的新看点。它是扬州晚清盐商最大的豪华住宅,坐落于康山文化园旁。宅主为商界巨富卢绍绪,据介绍,此宅建于清光绪年间,占地面积万余平方米,当年兴建此宅耗银7万余两。扬州卢氏盐商住宅即卢绍绪的住宅始建于1894年,占地面积6157平方米,建筑面积4284平方米。整个卢宅共11进,1981年,因使用不当,建筑前4进大厅毁于大火,余下建筑仅剩一半。修复后的卢氏盐商住宅前后进深达百余米,从外表看青砖黛瓦与一般住宅无异,但置身其中,明显地感到一种“藏富不露”的大气。据介绍,一般的建筑都是明一暗二,但卢宅却是明三暗四,让人感到十分开阔。令人惊奇的是,卢宅从第一进到第四进的天井……[详细]

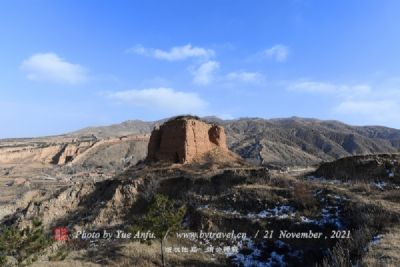

17、扬州宋大城遗址

扬州宋大城遗址 位于四望亭路的宋大城遗址博物馆为考古研究作出了很大的贡献,展示了扬州宋代城池史,为“八五”期间全国考古十大新发现之一。 遗址-宋代扬州城池概貌:五代后周周世宗在唐代旧城的东南隅改筑了一小城,世称周小城,西城门在五代周小城基础上修筑,并一直沿用到清代。附近为五代城墙马面(城墙女墙上的战棚),北宋、南宋的瓮城门道,进出城门的砖铺路可以看出宋代时我国已开始使用砖砌券顶式圆形城门洞,替代了在此以前的木构过梁式方形城门洞,这是因为宋代火药的发明,对作为战争防御功能的城门也是提出了更为坚固的要求。 现今修缮的五代马面高5.5米,虽为局部,但使人想起宋代沈括《攀溪笔谈》中对赫连城马面的记述“极长且密”,“马面皆长四丈,相去六七丈,以为马面密则城不须太厚,人力亦难攻也。” 史载扬州宋代……[详细]

18、朱自清故居

扬州朱自清故居位于扬州市安乐巷27号的朱自清故居,再现了这位文学巨匠当年家庭-的场景;同时举办的朱自清生平事迹展,较全面地介绍了他光辉的一生。朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、伟大的文学家,学者和民主战士。朱自清祖籍浙江绍兴,1898年11月22日诞生于江苏海州(今东海),童年随家迁来扬州。朱自清祖父朱则余,号菊坡,本姓余,因承继朱氏,遂改姓。为人谨慎,清光绪年间在江苏东海县任承审官10多年。父亲名鸿钧,字小坡,娶妻周氏,是个读书人。光绪二十七年(1901年)朱鸿钧由东海赴扬州府属邵伯镇上任。两年后,全家迁移扬州城,从此定居扬州。朱自清妻子名叫陈竹隐。幼年在私塾读书,受中国传统文化的熏陶。1912年入高等小学。1916年考入北京大学预科……[详细]

19、扬州汪氏小苑

扬州汪氏小苑原汁原味盐商豪宅——汪氏小苑除了一般园林的奇巧布局和精妙构造,砖刻木雕石雕等各种装修雕琢也值得玩味。当然,最引人入胜的是小苑中有不少暗门密室,据说有藏室洞至今未被找到呢!汪氏小苑坐落在东圈门历史街区地官第14号,是扬州保存最为完整的清末民初大型盐商住宅之一。占地3000余平米,遗存老屋近百间,建筑面积1600余平米。房屋布局规整,装饰雕琢精湛,庭院玲珑精巧,文化底蕴丰富。小苑以其独有的特色和鲜为人知的盐商秘闻多少年来吸引了许多中外游客来访。小苑组群布局规整:住宅横为三路并列,纵为主房三进延伸,前后中轴贯穿,左右两厢对称,体现儒家中庸之道思想。正厅旁厢边廊,堂后寝室耳房,体现尊卑有等、男女有别的封建伦理观念。构屋取奇数组合,体现奇数为阳,偶数为阴的神秘风水意识。住宅庭院比例均衡,通……[详细]

20、李长乐故居

李长乐故居位于东关街五谷巷41号,为清光绪年间直隶提督李长乐故宅。五谷巷,原名蛇尾巷,后因李长乐购建之居,改称五福巷,今名五谷巷。李长乐(1838—1889)字汉春,盱眙半塔集人,历任湖北、湖南、直隶提督。李长乐从军数十年,一生得了三个巴图鲁(即“勇士”的称号),这在清朝历史上是罕有的。清同治初年,李任参将时购建。东至五谷巷西侧,南至问井巷,西至问井巷2号,北至东关街345号现规划设计院内,原占地面积2000余平方米,原有房屋大小约八十余间,建筑面积1000余平方米,组群布局分东、中、西三路及小花园。五福巷原有门牌号码6号、8号、10号,原6号、8号门已不存。剩10号,今又改为41号。东纵轴线住宅:原五福巷6号大门楼坐北朝南,当年是很有气派的,大门西旁有土寺祠,上马石,门楼对面有大照壁,今已……[详细]