新余市文物古迹介绍

1、严嵩故里 AA

严嵩故里——介桥村,是严嵩出生和生活了几十年的故乡,她座落于江西省新余市分宜县城郊东南角,背倚袁岭,面临省道清萍公路。严嵩故里数十栋明清古祠群,严嵩真假墓址,严嵩洞,严嵩家庙—石门庵。……[详细]

中共分宜中心县委旧址位于田心村江北组,原为谢家祠,建于清末民初。坐南向北,砖木结构,面积约181平方米。1931年5月,中共苏区中央局为适应新的斗争形势,粉碎反革命“围剿”,决定撤销中共赣西南特区委,成立赣东、赣南、永(新)吉(安)泰(和)三个特委,直属中共苏区中央局指挥;在赣江以西地区成立湘赣省委。8月1日成立中共湘赣临时省委,将北路分委改为北路特委。属赣西南特区委所辖的分宜划归新成立的中共湘赣省委北路特委所辖。由于蒋介石的第三次“围剿”又失败后,调整进攻策略,增加兵力(为第三次“围剿”的2.1倍),达到63万,集中进攻湘赣苏区,以解除“围剿”中央革命根据地核心区域的侧翼威胁,使湘赣苏区北面北路特委首当其冲。在苏区被割裂、苏区面积缩小、北路特委也被切割为两部分(一部分在分宜,一部分在安福)……[详细]

3、新余昼锦堂

昼锦堂座落在今新余市仙女湖区观巢镇汉泉村。系明兵部主事张均海私宅,又称“张均海官厅”。张鼎(1344-1413)字均海,新余市观巢镇汉泉人,进士,学问渊博,擅长词章,洪武十五年(1382年),以人才荐授兵部驾部主事,推贤让能,廉干有声。《明胡兵部主事张公均海墓志》云“……张主事之为政也,上不负于国,下不病于民,在职六年,举无过事。”昼锦堂,为明国兵部驾部部主事张均海兴建,是一座典型的明代官厅建筑。据《汉泉张氏家谱》载:“汉泉在县西北长乐乡,地名汉下,山隅巨大屹立,中虚如屋,乡人呼为‘石屋’,其下水泉与汉泉通,虽大旱流溉不竭,张均海主事居此也……。”载二:“明洪武二十八年乙亥也,学士解缙先生亲笔书‘昼锦’二字以赠行,故后名其祠曰‘昼锦堂’。至今子孙世世相传,于勿替云”。昼锦堂建于明代洪武年间,……[详细]

4、凤凰山铁矿遗址

时代:唐至明位于分宜县湖泽镇铁坑村的凤凰山铁矿遗址,是具有千余年历史的古炼铁场遗址。据史料记载,凤凰山地区的采矿、冶铁历史早在唐朝晚期就已开始,宋朝时期的采矿、炼铁业相当发达,官府曾专门在此设置“贵山铁务”作为管理铁业的官方机构。明朝凤凰山采矿业达到鼎盛,出产的铁占全国总量的五分之一。从晚唐至明清,千余年来凤凰山古铁矿遗址炉火不断,是新余钢城之名的佐证,也见证了我国铁矿历史的发展。凤凰山铁矿遗址南北长500米,东西宽300米,总面积在15万平方米以上,其遗址厚度在1.5~3米,最厚达4米以上。在遗址中除发现冶铁炉、铸模等遗迹外,还采集到铁渣、铁硫、铁矿砂、铁粉、铁刀以及生活用具陶瓷残片、建筑材料断砖碎瓦等。在铁坑村东南面的凤凰山铁矿遗址、茶山里等处发现因村民采掘褐铁矿粉而暴露的古代冶铁炉、铸……[详细]

5、拾年山遗址

时代:新石器时代拾年山遗址位于新余市渝水区水北镇拾年村东面,其西南10里之地为蒙山之阳,东南北三面有蒙河水系环流,是一座台地型古文化遗址,分布面积约6000平方米左右。该遗址系1984年10月考古调查发现;曾先后三次进行考古发掘,出土遗物石器有:钁、锄、斧等;陶器有:鼎、缸、簋、杯等器物4000余件;清理墓葬136座等。通过大面积揭露和发掘资料表明,拾年山遗址是一座具有一定布局特色的原始村落遗址,整个遗址以高出周围数米为自然壕沟,它的北部为居住区,南部为公共墓区,东部系作坊区。其文化特征第一期文化与马家浜文化、大溪文化相似,年代测定距今约5500~6000年;第二期文化与薛家岗三期文化相似,年代测定距今约5000~5500年;第三期文化与石峡文化、筑卫城下层、樊城堆下层、尹家坪下层有联系,年……[详细]

6、洪阳洞

洪阳洞位于袁岭第七峰的山腰,因晋代大医学家、道教祖师之一葛洪以及娄阳在此修道炼丹,为民治病,故名“洪阳洞”。又因明代大学士严嵩曾在洞中勤学,又称“严嵩洞”。洞口呈弧形,高、宽各20米,洞长达4公里。洞身蜿蜓曲折,忽而像市井小苍曲折幽深仅容一人行走,忽而如穹形大厅,豁然开朗,可纳千人-。洞中有洞,大洞套小洞,洞洞相通,宛若地下迷宫一般。洞内石笋、石钟乳、石幔、石柱、石花、石塔琳琅满目美不胜收。钟乳石表面光滑亮丽,造型奇特,形态生动、栩栩如生,置身其中,仿若进入了一座雕塑园,形似人工,实为自然,让人不得不赞叹大自然的造化之功。洞内石笋、石钟乳、石幔、石柱、石花、石塔琳琅满目美不胜收。钟乳石造型奇特,形态生动、栩栩如生,置身其中,仿若进入了一座雕塑园,让人不得不赞叹大自然的造化之功。洪阳洞因其深邃……[详细]

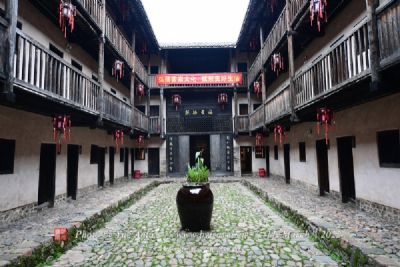

7、尚睦邓家围垅屋

尚睦邓家围垅屋是赣西仅存的客家围屋,气势宏伟、固若金汤,宛如一座城堡。坐落在分宜县湖泽镇尚睦村的邓家围屋,又称三立堂、邓纯雅公祠、邓家大屋、邓家老屋,是一处融合了客家土楼与江南传统建筑风格的客家聚族围屋建筑,也是迄今为止发现的赣西地区面积最大的围屋。尚睦邓家围垅屋的起源要从一个家族的迁徙与兴盛说起。据《邓氏族谱》记载:清乾隆年间,邓氏先人邓廷焕携子邓勋从广东嘉庆州(今梅州)迁居于分宜白田村,并在袁河两岸做油生意发家致富。邓廷焕过世后,邓勋携三子邓成章、邓锦皋、邓锦彪从白田迁居尚睦,继续做油生意。嘉庆十年(公元1805年),邓勋第三子邓锦彪以三兄弟的名义建造邓家大屋,因邓锦皋早年去世,邓成章此时也已56岁,三兄弟又未分家,因此一切事务都由老三邓锦彪操持。起初只建了三进房屋,取名三立堂,寓意三兄……[详细]

8、静修寺

据光绪六年《江西通志》卷122、《江西佛教史》第11业和《分宜县志》中记载,静修寺原名福胜寺(唐朝时称齐隆寺,宋朝著名诗人黄庭坚有记),始建于东吴宝鼎年间(公元266—268年),距今已有1730多年的历史,是江西省创建最早的17座佛教寺院之一,历史上曾有多位名人为寺题字作诗,一千多年来虽几经兴废而不衰,在赣西享有胜名。直到1958年因国家兴建江口水库,分宜老县城和整座寺院被淹库底,现如遇枯水期仍有迹可寻!党的十一届三中全会后,随着党的宗教政策进一步落实,我县的信佛群众多达数千人,而我县尚无一座建成开放佛教寺院,他们只能远走南昌、宜春、萍乡甚至外省参加宗教活动的实际情况,经政府研究决定2000年7月无偿划拨位于县法院后的大台村浒塘村小组后山的国有土地7000平方米迁建福胜寺,全寺的设计建筑面……[详细]

9、分宜万年桥

万年桥位于分宜县分宜镇,年代为明代,类别为古建筑。万年桥又名万岁桥,俗称东门桥,坐落于江西省新余市分宜县分宜镇钤阳湖内,南北向跨袁河。始建于明嘉靖三十五年(1556)九月,落成于嘉靖三十七年(1558)六月,历时一年零十个月。严嵩(明嘉靖时首辅)捐资白银万余两修建。桥长174米,宽8米,10墩11拱。桥墩用长方形大青石垒成,桥面铺以大青石板。桥墩上部有吸水器嵌于桥身。桥墩的迎水面建有金刚燕翅(俗称分水尖),拱券用青石以联锁式砌置。桥孔单跨度最大为14.4米。桥体两侧置有石柱,柱嵌栏板,上刻龙、虎、狮、象、白鹤、凤凰以及海棠花瓣、缠枝牡丹等珍禽异兽和奇花异卉,刀法雄健,雕刻精致,造型优美。南北桥头各有石狮一对。桥北有巨型石碑,刻严嵩撰写的《万年桥记》。清乾隆七年(1742)整修。1958年兴修……[详细]

10、新余崇庆寺

自古以来,江西新余物华天宝,人杰地灵。它既有着比建县更长的佛教传播史,又产生了悠久的佛教文化传统。随着佛法东渐,佛教在赤县神州遍地开花,新余地区也沐浴在法雨兰香之中,以致高僧大德、法门龙象相继而起,名山古寺、宝刹禅林凌云烁汉,如雨后春笋般地涌现出来。其中最著名的便是饱经沧桑的千年古刹——崇庆寺。崇庆寺原位于新余县城西门外百步许(即今新钢总厂苗圃内)。隋朝大业(611年),邑人唐兴舍宅为寺,名唐兴寺。宋开宝(968-976年)间改为安和寺,太平兴国五年(980年)赐“崇庆寺”额。因近龙泉,故称龙泉山。元代中后期,崇庆寺进行了维修。诗人傅若金在他的两首纪游诗中,盛赞新修的崇庆寺“绀柱明蛛网,青莲映玉台”、“半岭晨飞锡,诸天昼夜花”的庄严妙景。元末壬辰年(1352年)寺庙毁于战乱。明洪武三年(13……[详细]

11、新余孔庙

新余孔庙 孔庙,东吻魁星阁,南拥袁河之水,位于新余市二中校园内。 唐大历间(766-779年),知县杜臻创建,有大成殿五间,中虚八楹。此后屡有兴废,为崇学尊孔,宋至清共十九次维修,李大有、谢谔、章颖等十二人先后有记。孔庙包括棂星门、状元桥、泮池、大成门、东西两庑、大成殿、廨舍、明伦堂等建筑,环以宫墙。基信体建筑大成殿,前置牌匾,中揭“大成殿”三字,殿中楣高悬康熙至同治七帝御书的“万世师表”、“生民未有”、“与天地参”“圣集大成”、“圣协时中”、“德齐帱载”、“圣神天纵”七匾。 宫墙两门,分挂“道冠古今”、“德配天地”二匾。清末以来,孔庙日趋朽败,1982年文物普查时,除大成殿、大成门及两庑残存外,附属建筑及文物毁灭殆尽!为使孔庙免于泯灭,1987年4月,开始维修孔庙。修复后的孔庙通面阔……[详细]

12、水西红三军团指挥部旧址

水西红三军团指挥部旧址1930年9月底,红一方面军从打长沙回到江西,向袁水流域转移,其中彭德怀率领的红三军团于1930年10月1日解放江西新喻(现新余市)县城,并在新喻地区开展土地革命斗争。此后,经水西向罗坊、樟树临江等地进发。1930年10月25日—30日,红一方面军总前委与江西省行委在距此10公里远的新余罗坊召开联席会议,史称:“罗坊会议”。期间,红三军团指挥部曾驻扎于此。因此旧址是全国重点文物保护单位――罗坊会议与兴国调查会旧址群的重要组成部分,同时对研究红三军团的革命活动具有重要价值。旧址为清代祠堂建筑,砖木结构,硬山顶,三进两天井,面积561平方米。其廊道与厢房设置独特,是江西祠堂建筑的代表性之一,有较高的建筑艺术和民俗研究价值。地址:新余市渝水区(现高新技术产业开发区)水西镇沙陂……[详细]

13、檀步桥

檀步桥位于渝水区水北镇水北村,年代为清代,类别为古建筑。檀步桥又名老人桥,位于江西省新余市渝水区水北镇胡家村东北面,元初建造,清雍正七年(1729)重建。南北向跨蒙河支流,两墩三孔石拱桥。拱券以长方形花岗石纵联砌置,桥面铺石板。桥长32米,宽5.1米,单孔跨6.1米,桥面厚0.4米。桥面原置有石栏,桥墩立有石狮一对,均已毁失。2023年8月,被公布为新余市第二批市级文物保护单位。保护范围:以主体建筑实际计算面积为界,东5米,南15米,西15米,北10米。……[详细]

14、官溪桥

官溪桥位于渝水区水北镇慕江村,年代为清代,类别为古建筑。官溪桥又名官陂桥,位于江西省新余市渝水区水北镇官陂村西南面,清代桥梁建筑。东西向跨蒙河支流,两墩三孔石平桥。桥长14米,宽3.1米,单孔跨3.4米,桥面厚0.5米,桥面至水面高约2.7米。拱券以长方形花岗石纵联砌置,桥面铺条石。2023年8月,被公布为新余市第二批市级文物保护单位。保护范围:以主体建筑实际计算面积区为界,东5米,南10米,西5米,北15米。……[详细]

15、蓉泉桥

蓉泉桥位于江西省新余市渝水区水北镇排江村东面。始建于明万历八年(1580),2006年12月被列为省级重点文物保护单位。桥为东西向跨蒙河支流,单孔石拱桥,桥长7.2米,宽2.1米,孔跨4.4米,桥面厚0.35米,桥面至水面高1.7米,建筑面积15.12平方米。孔券以长方形花岗石纵联砌置,桥面铺石板。桥拱券中刻有简叔辂石刻题诗“排江之东,蓉泉流带,月石中隆,永世咸赖’”河两岸筑有护坡三合土。该桥为明代贤臣简霄为便利乡民耕作而修建。……[详细]

16、登瀛桥

登瀛桥位于分宜县钤山镇防里村,年代为清代,类别为古建筑。登瀛桥位于江西省新余市分宜县钤山镇松山片防里村防里自然村南面,始建于元朝。单拱石桥,南北向横跨小溪之上。桥长19.5米,宽3.4米,拱高4.3米,跨度5.5米。无桥栏,拱券以石块并列砌置,桥面铺石块,古时是分宜通往安福的交通要道。2023年8月,被公布为新余市第二批市级文物保护单位。保护范围:以文物本体实际范围为界,向东、南、西、北方向各延伸3米。……[详细]

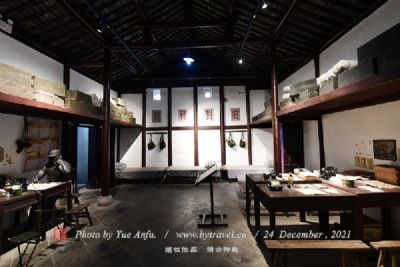

17、罗坊会议和兴国调查会旧址

罗坊会议和兴国调查会旧址位于中国江西省新余市渝水区罗坊镇,包括以下4个点,即:罗坊会议旧址(毛泽东旧居)、兴国调查会旧址、红一方面军总部旧址(朱德旧居)和江西省苏维埃政府旧址(曾山旧居)。2006年国务公布了第六批全国重点文物保护单位,新余市的罗坊会议和兴国调查会旧址名列其中。这是新余市首个荣获全国重点文物保护单位称号的文物遗址。……[详细]

18、昌氏宗祠

宗祠,是宗法族权的缩影,是宗法封建制度下团结、约束、奖惩、教育族人最高权力的象征,是维系一个家族兴衰荣耀的精神纽带。因此,族人修建祠堂时,集中了民间的智慧和力量,无论从建筑规模、选址、设计、用料到工艺等都匠心独运,十分讲究。 昌氏宗祠始建于明朝英宗5年(已未年)即公元1439年,为昌坊村祖公昌余庆建造,当时称家厅。……[详细]

渝水周家上高会战中国军队第19集团军总司令部旧址位于渝水区珠珊镇潭口周家。1939年4月,为进行南昌保卫战和备战长沙保卫战,中国军队第19集团军总司令罗卓英率总部到达新余,至上高会战进行前,一直驻扎于此。中国军队第19集团军,是抗日战争正面战场的重要力量。因此旧址是中国抗战史重要的历史见证。……[详细]