文水县孝义镇

| 地名:孝义镇 | 隶属:文水县 |

| 区划代码:141121106 | 代码前6位:141121 |

| 行政区域:山西省 | 地理分区:华北地区 |

| 行政级别:镇 | 车牌代码:晋J |

| 长途区号:0358 | 邮政编码:033000 |

| 辖区面积:约36.3平方公里 | 人口数量:约2.23万人 |

| 人口密度:约614人/平方公里 | |

| 下辖地区:12个行政村 | |

| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |

| 孝义村 | ~200 | 镇中心区 | 古时该镇曾为鬼市、中义、南夏祠3个自然村,以后逐渐连成一片,因鬼市附近多坟地,常有人来上坟以示孝心,故村更名时首取孝字,又取中义村之义字,定名为孝义。…[详细] |

| 马村村 | ~201 | 村庄 | 相传汉武帝刘彻曾经路宿此地并在此操练人马,故名“马村”。…[详细] |

| 马东村 | ~202 | 村庄 | 相传,穆桂英骑兵住于穆家寨,养马于穆家寨,本村位于穆家寨东,所以取名马东。…[详细] |

| 桥头村 | ~203 | 村庄 | 明代此村称为仁义镇,清同治年间洪水泛滥成灾,阻碍交通,村民们在此搭建一座木桥,因该村地处桥头,故名为桥头村。…[详细] |

| 乐村村 | ~204 | 村庄 | 相传,孔子大弟子子夏路经此地,看见此地人们快乐,祥和,取名乐村。…[详细] |

| 北夏祠村 | ~205 | 村庄 | 相传,在古代孔子的大弟子子夏曾经在此地讲学,为此村民们在村中建起子夏祠,村民定为夏祠村,因该村居北得名。…[详细] |

| 东夏祠村 | ~206 | 村庄 | 相传,在古代孔子的大弟子子夏曾经在此地讲学,为此村民们在村中建起子夏祠,村民定为夏祠村,因该村居东得名。…[详细] |

| 西夏祠村 | ~207 | 村庄 | 相传,在古代孔子的大弟子子夏曾经在此地讲学,为此村民们在村中建起子夏祠,村民定为夏祠村,因该村居西得名。…[详细] |

| 上贤村 | ~208 | 村庄 | 唐时因朝乱一皇太子被迫出家到此,修梵安寺避难修善,人们称上等贤人就改为上贤村。…[详细] |

| 北武度村 | ~209 | 村庄 | 该村原与南武度村为一个村庄,村名为任厚堡,清道光年间,洪水将该村从中冲出一道深沟,将该村分为两部分,此村位置偏北,故名为北武度村。…[详细] |

| 南武度村 | ~210 | 村庄 | 据村志记载,原名‘仁厚堡’,清道光年间,改为南武度村。…[详细] |

| 平陶村 | ~211 | 村庄 | 1949年至1957年属于文水县第六区行政管辖,1958年10月至1960年属于灯塔公社管辖。1961年至1983年属于孝义公社管辖,1984年属孝义…[详细] |

地名由来:

孝义镇的命名,其历史可上溯至东汉:今孝北村一块地方,古代称枣园。村内住着田氏三兄弟,其父遗言,兄弟应同心协力,振兴家业,不得分家。父死后,妯娌不和,只好分家,准备将院内一棵紫荆树截为三段分之。树闻之焦枯而死。兄弟三人围树痛哭,决议不再分家,紫荆树死而复活。后人取三兄弟遵父遗言谓“孝”,兄弟相爱谓“义”定名孝义。

基本介绍:

文水县辖镇。1958年建灯塔公社,1961年更名孝义公社,1984年建孝义镇。位于县境南部,距县城6公里。面积36.3平方公里,人口2.6万。307国道、马段公路过境。辖孝义、马东、马村、上贤、北武度、南武度、平陶、桥头、乐村、北夏祠、东夏祠、西夏祠12个村委会。农业主产小麦、豆类、谷子。文物古迹有上贤新石器遗址。

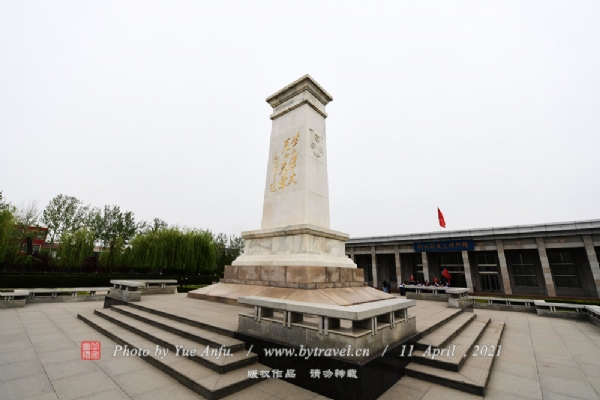

文化旅游:

孝义村过街楼位于文水县孝义镇孝义村,年代为明,2022年12月,被公布为吕梁市第二批市级文物保护单位。保护范围:东以过街楼东墙向东34米至张改云家东墙、党爱国家西房檐下;南以过街楼南墙向南2

历史沿革:

1949年至1952年属文水县第六区管辖,1953年至1955年设孝义乡,1956年至1957年,分属孝义乡、苏家堡乡,1958年,属红旗人民公社,同年11月,属汾阳县,1959年至1960年属文水县灯塔人民公社管辖,1961年至1983年属孝义人民公社管辖,1984年4月,撤销孝义人民公社,设立孝义镇,沿用至今。

还有1个地名与孝义镇同名:

以下地名与孝义镇面积相当: