连云区旅游景点介绍

21、张学瀚故居

张学瀚故居位于连云港市连云区朝阳街道新县居委会。坐北朝南,现存二层石木结构,硬山,面宽20.4米,进深6.15米。三架木质结构,保存较完整,梁为圆梁,用料壮实,整座房屋有较明显的民国时期建筑风格。张学瀚(1868-1940),字百川,朝阳新县人,出身于书香门第,是1897年秀才,1900年科试贡生。他年少好学,犹喜钻研苦练,勤习书法,成就出类拔萃。中年,已立于海州著名文人之列。“每到一处,他必考其道理,觅其史存,而后以诗颂之”。其宅为清代晚期建筑,无论在建筑工艺还是在用料方面都极其考究,因此该宅不但对研究张学瀚的生平有着较为重要的价值,而且也是研究新县地区建筑构造的重要资料。2010年被公布为连云港市第四批文物保护单位。保护范围:张学瀚故居院墙。建设控制地带:院墙外10米。……[详细]

22、连云市农民银行旧址

连云市农民银行旧址位于连云港市连云区连云街道办事处云台路23号。建于1931年,系二层全石结构楼房,总面积280平方米。1939年3月日军侵占连云港后,在此设--。1945年8月抗战胜利后,改为连云市农民银行。该建筑对研究连云港市民国时期金融发展状况具有一定价值。2010年被公布为连云港市第四批文物保护单位。保护范围:建筑本体四周5米。建设控制地带:保护范围外20米。……[详细]

23、民国陆军司令部旧址

民国陆军司令部旧址位于连云港市连云区连云街道办事处中山东路12号。由上海中兴公司兴建,原为建港初期办公场所,后为国民党连云港陆军司令部。该建筑立于临海半山坡上,坐北朝南,居高临下,实木结构。主体建筑两层,面宽五开间,左右对称。东、西两山墙建一层带门廊坡屋,每间宽3米,门廊分别朝东北、西北向,整个建筑跨度为12.9米,东西长24.2米,建筑面积560平方米。建筑石墙为整毛石砌筑,水泥砂浆勾凸缝。该建筑至今保存完好,现为驻军使用。1976年7月25日,老一辈无产阶级革命家、军事家粟裕大将来连云港视察时曾在此居住。2010年被公布为连云港市第四批文物保护单位。保护范围:四周至界墙。建设控制地带:东至隧道前小路,南、西、北至界墙。……[详细]

24、海峡巷朱氏民居

海峡巷朱氏民居位于连云港市连云区连云街道办事处海峡巷6号。民国建筑,系连云港建港初期朱家自建别墅,分东、西两宅:东宅为单体别墅,东西径深12.1米,南北面阔16.2米;西宅为四合院,东西径深16.6米,南北面阔19.5米,高5米,建筑总面积520平方米。整个房屋为石木结构,室内木质吊顶,木质地板。该建筑对研究连云港市民国建筑提供重要的实物资料。2010年被公布为连云港市第四批文物保护单位。保护范围:朱氏民居四周5米。建设控制地带:保护范围外10米。……[详细]

25、黄窝水库大坝

黄窝水库大坝位于连云港市连云区高公岛街道黄窝村。1934年建,长约180米,顶面宽1.5米,基宽约35米,坝堤中部筑有半圆形观察堡。整体钢混结构。蓄水量31万立方米。黄窝水库对研究连云港建港史具有重要价值。2010年被公布为连云港市第四批文物保护单位。保护范围:以水库大坝外底脚线为准,向四周延伸50米处。……[详细]

26、东磊石刻群(含渔湾石刻)

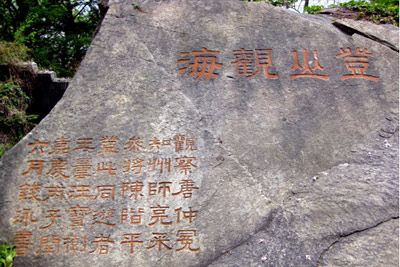

东磊石刻群(含渔湾石刻)(清至民国)东磊石刻群(含渔湾石刻)位于连云港市云台山风景名胜区管委会云台街道东磊村、渔湾村,系清至民国时期石刻群,共有50余处石刻,刻于延福观附近的岩壁及渔湾老龙潭周围。其中“万壑朝宗”题刻(所属南云台林场)是清代题刻,刻面高0.5米,宽1.93米,大字字径44厘米,款字字径6厘米,字体皆为楷书;“登山观海”题刻(所属南云台林场)系清代题刻,刻面长1.2米,宽0.6米,大款字径35厘米,小款字径14厘米,字体皆为隶书;“洗头盆”诗刻是清代的诗刻,由杨廷镇题诗并勒,字径11厘米,楷书;“重来东磊”题刻,字径25厘米,楷书;“温泉”题刻是民国时期题刻,二字楷书,字径60厘米,款具“民国八年春,陶士英题”。渔湾石刻现有3处,分别是姚士璋“飞雪”题刻、“花镜石”题刻与“曲水……[详细]

27、连云港抗日防御遗迹

连云港抗日防御遗迹(1938-1939年)连云港抗日防御遗迹包括大龙顶、围屏山、锦屏山、丫髻山、猴嘴山、朝阳西山、东陬山、仙姑岭等处。大龙顶是连云港市云台山大桅尖东侧的一个山头,为黄窝山最高峰,因其峰顶有块岩石形似龙头,故名。根据地方文献的记载,此处遗址为1938年至1939年,国民党守军为抵御日本海军对连云港的进攻而修筑的防御工事。共两处。第一处在大龙顶西侧主峰,此处工事呈环形,依山势而建,壕沟向东延伸,残存碉堡两座,遗留战壕总长度约1500米。在遗址土层中清理出大量的弹壳、弹片、军服纽扣等遗物,还有一颗完整的-及一块日军地界石碑。经鉴别,弹壳、纽扣等遗物为双方作战部队所留。第二处在大龙顶主峰东段,由西距主峰输电铁塔约三四百米处开始,沿山脊向东延伸。此处工事主要分三个群体,之间可见断续连接……[详细]

28、振亚桥及题刻

振亚桥及题刻(1924年)振亚桥位于连云港市连云区宿城街道留云岭村虎口岭南坡路西侧。为民国十三年(1924年)法起寺监院振亚建造,全石结构,桥面为长条石铺成,桥墩为块石砌成。20世纪60年代前,此桥长期为山民进出宿城山的唯一通道,也是新中国成立前信徒朝山进香的主要通道。振亚桥题刻,为振亚桥题名勒石。南距振亚桥约40米,北距子午亭约200米。刻文面朝东南,正文隶书,款楷书。刻面宽162厘米,高55厘米,字径40×30厘米,款径10×8厘米。题刻刻于民国十三年(1924)。刻文为“振亚桥。民国第一甲子年,振亚建,许鸿宾题。”……[详细]

29、连云港人民影剧院旧址

连云港人民影剧院旧址(1958年)连云人民影剧院旧址位于连云港市连云区连云街道临海社区云台路南端。前身为20世纪30年代的同乐戏院,1953年改为职工剧场,1958年建成人民影剧院,1978年增加了剧场舞台、化妆间、观众厅。建筑面积1100平方米,838座位,剧院为木石结构,进深41.8米,宽16.9米;前厅为二层楼房,前厅进深10.8米,宽3.6米;前门廊檐进深4.8米,宽2.8米,4根廊柱直径0.78米,高3.14米,各廊柱之间宽3.1米;门厅三扇门宽1.3米,高2.1米。该影剧院是连云区最早的影剧院。……[详细]

30、宿城人民会堂

宿城人民会堂(1968年)宿城人民会堂位于连云港市连云区宿城街道宝山村桃园路。建于1968年10月初,整体建筑全石结构,中轴对称,进深46米,宽18米;门厅宽3.9米,长10米;廊柱直径0.4米,柱基石直径0.6米,高3.2米;三扇门偏门1.6米,高3.2米,中门2米,高3.2米。该建筑一直作为会堂、影剧院等使用。……[详细]

31、“万寿山”石刻

“万寿山”石刻(民国)“万寿山”刻石位于宿城街道万寿山顶,南瞰宿城水库,北望悟道庵涧,西连宿城西山,东临宿城山间盆地。字径约50厘米,楷书,无款。传为振亚和尚题勒。传初唐时期,秦王李世民征东至此,将士们一夜之间围土筑城,山呼万岁,山之得名。民国期间,许鸿滨及法起寺振亚和尚曾在该山南坡留有题勒,民国廿七年国民党第八游击总队题刻抗日誓言将其覆盖。……[详细]

32、黄谭庙遗址

黄谭庙遗址(清)黄谭庙遗址位居墟沟街道龙头顶,东西两侧为深涧,南与墟沟南山雁门峰相对,北与烟墩山相连,下瞰墟沟港区。黄谭庙始建于清初,重修于道光丁未年(1847),单开间,面阔4.2米,进深3.5米,高2.6米,廊宽1.8米。硬山顶。屋面由7块石板叠铺而成,无梁。石门额刻“黄谭庙”三字,屋内尚存祭坛,祭坛两侧有石刻楹联。门额楷书,楹联皆为楷书,门前有影壁,用砖砌筑,高2.3米,宽2.8米,单檐,壁内有龛,高60厘米,宽40厘米,深40厘米。黄谭庙独立山顶,人迹罕至,保护良好。……[详细]

33、老君井

老君井(明)老君堂古井位于连云区云山街道老君堂村云山中心幼儿园院内,南距云宿公路300米,西临山涧与连云港警备区步兵营驻地相连,东南方与云山水库相望,背依倒崖山。老君井深8米,井口内径40厘米,外径65厘米,井檐口高25厘米,宽13厘米。为老君堂之配套设施。老君堂为明代庙宇,二战时毁于战火,20世纪60年代改为老君堂小学,现尚存明时银杏树两株及东道院石刻一通。崔应阶《云台山志》载:“北老君堂在万金湖北,沃壤山下,清幽邃丽,万木丛生,湖北第一仙境也。……[详细]

34、纯阳庵摩崖石刻

纯阳庵摩崖石刻(宋)该石刻地处云山街道白果树村大庵,背依苏文顶麓,南望五羊湖平原,西去2000米与李庄仙人洞相连。刻面高0.67米,宽1米,字径25厘米。文曰:“纯阳庵,咸淳庚午(1270)严溪门人孙慧谨志。”该题刻于南宋咸淳六年(1270年),系严溪道长门人孙慧彰为纯阳庵题勒,是我市现存最早的道教提名石刻。该庵与仙人洞、老君堂均为后云台山道教圣地,在道教发展史上具有重要地位,为研究我市道教起源与发展提供了重要依据。……[详细]

35、平山始祖石

平山始祖石(明)平山始祖石位于连云区云山街道平山社区黄墓庄南端,东港中学西北侧,面向五羊湖平原,北侧为云台山西南麓。该石雕高1.66米,上部为“0-”部分,长0.43米,外径长97厘米,上粗下细,下部分略呈方形的柱体,八面楞角浑圆,高1.22米。在“0-”与石柱相连处,0-突起,头尖部平圆,有一凹槽,槽深2.2厘米。视其全貌,酷似成年男子的外生殖器。此石柱学名称作“石祖”,或称“始祖石”。是原始社会在崇拜特别是生殖崇拜、性崇拜的生命文化遗存,其习俗距今已有6000年。始祖崇拜始于原始社会后期,当时社会生产力十分低下,人类在与自然界斗争中迫切需要壮大发展实力,尤其是人类自身的繁衍。于是,生殖崇拜成为人类的原始宗教,进而逐步确立了男性生殖崇拜的生命文化现象。隋唐以来一直在东部沿海地区流行,平山的……[详细]

36、平山黄儿墓

平山黄儿墓(宋)平山黄儿墓坐落在云山街道平山社区黄墓庄居民区。黄儿墓全石结构,墓高7米,墓道口宽13米,墓室方形、石砌、条石压顶,封土2米。占地面积600㎡,原系黄氏墓葬,后为藏军洞。宋至和元年(1054年)沈括在《梦溪笔谈?卷四?辩证二》中记到:“海州东海县西北有二古墓,《图志》谓之‘黄儿墓’。”……[详细]

37、吕端山“龙潭”摩崖石刻

吕端山“龙潭”摩崖石刻(民国)吕端山“龙潭”摩崖石刻位于黄窝龙潭涧上游,黄窝水库西侧高公岛街道黄窝村吕端山上。题刻刻于吕端山龙潭涧东侧石壁上,题曰“龙潭”二字,结体肥硕,字径约40厘米,楷书。龙潭涧发源于大龙顶,自西向东,经龙潭下渲,该涧又名乌龙涧。原有上龙潭和二龙潭,1942年黄窝水库扩建时将二龙潭淹没,现存为上龙潭。今属黄窝游览区一人文景观。……[详细]

38、吕端山摩崖题刻(五言诗)

吕端山摩崖题刻(五言诗)(民国)吕端山摩崖题刻位于高公岛街道黄窝村吕端山上。在临涧一石壁上的高1.3米,宽0.8米的浅龛内。题刻内容为五言诗,字径10厘米,楷书。诗意为退隐山中淡泊名之意。--题并书,钤印两方,印文模糊不清。吕端山摩崖题刻与龙潭涧题刻、龙潭题刻遥相呼应,是黄窝风景区重要的人文景观。……[详细]