宣城市旅游景点介绍

安徽省 绩溪县 旌德县 泾县 宣州区 郎溪县 广德市 宁国市 宣城市文物古迹 宣城市红色旅游 宣城市名人故居 宣城市博物馆 宣城市十大祠堂 4A景区 宣城市十大景点 全部 宣城市特产 宣城市美食 宣城市地名网 宣城市名人 [移动版]

223、泾县张氏宗祠

后山张氏宗祠,俗称“张家祠堂”,位于泾县丁家桥镇后山村。始建于清晚期,与张氏宗祠共同体现了张氏宗族曾经的繁盛。张氏支祠其坐北朝南,前后两进一个天井,建筑面积525.18平方米,保存较好。门楼上部以额枋形式用砖雕包砌突出“张氏支祠”四个大字。砖雕构件共六块,由二龙戏珠、九狮滚珠遍地锦、迎送图等图案组成,是整个支祠建筑中最为精美部分。宗祠门楼高大轩昂,加之门前的石狮、台阶,凸显出庄严凝重之感。前檐墙以上部的砖雕和下部石雕形成近似包框墙的形制,中部大面积水磨花砖贴面。花砖因其自身所具有的黑白相间的纹理,加之工匠的匠心独运,用其拼砌出山水、云树等图案,使其极具国画的水墨韵味。与黑漆栅门相互映衬,突出了祠堂的非凡气势。精美的雕刻艺术是其的又一特色,,充分体现了古代劳动人民的卓越才能和和艺术创造力。张氏……[详细]

224、项英、周子昆殉难处蜜蜂洞

项英、周子昆殉难处蜜蜂洞位于泾县茂林镇濂长村赤坑山。因其山顶圆形石峰被当地人称为“蜜蜂桶”。桶底端一洞中开,为天然原始岩洞,称之为“蜜蜂洞”。洞口高1.8米,洞宽2米,深4米。蜜蜂洞险峻、隐蔽、攀登艰难。皖南事变中,新四军政委兼副军长项英和副参谋长周子昆在此洞中隐蔽月余,住在岔坑口的山民姜德贵,每隔一天送去干粮咸菜,并在家门口晾晒红、白不同颜色的衣服报告国民党是否进山“清剿”。姜家的住屋被敌人烧毁三次,但他依然在坑口搭草棚居住。1941年3月14日,项英、周子昆二人惨遭叛徒刘厚总杀害,烈士遗骸被掩埋在距蜜蜂洞不远的石壁下,1952年移葬南京雨花台。保护范围:东至赤坑山蜜蜂桶山顶,南至蜜蜂桶南侧50米,西至蜜蜂洞洞口外50米,北至埋藏地悬崖山头外侧。建设控制地带:慰亭以上及沿台步道两侧30米。……[详细]

225、隐仙洞摩崖石刻

隐仙洞摩崖石刻位于泾县榔桥镇马渡村倪家村名组的紫山上。为石灰岩溶洞,山脚下距徽河水面60-70㎝处有古栈道遗迹,该栈道即为泾县西南乡至旌德县境的古道。隐仙洞中央从洞顶倒悬下来一根直径约一米长三米多的石柱,离地不足半米,顶上根部有一块隆起,梢部渐细形状酷似男性生殖器,故当地人又称它为马石胯。相传不孕之人只要喝了石柱上滴下来的泉水,便可得子。洞外石壁上另有一处石穴,称为“女阴壁”,也是当地人生殖信仰的神物。至今仍有邻近百姓到此祭拜和祈福还愿。据传隐仙洞附近有20多方摩崖石刻,目前已发现的有12方。因其洞内形似阳物的钟乳石、溶洞内外多处摩崖石刻以及古栈道、独特的自然生态环境构成了它丰富多采的历史文化内涵。保护范围:紫山庵遗址至隐仙洞沿线所有石刻、溶洞、河面和自然景观,东至石板古道,南至徽水河南岸,……[详细]

226、梅清墓

梅清墓位于宣城市新田镇。梅清早期所画的题材只是家乡山水、故园风情。32岁始潜心画黄山,屡登天都、莲花、云门、光明顶、文殊院、狮子林、炼丹台、蒲团松、西海门等百余处胜景,深为天下第一奇山所陶醉。从此,他在绝妙如画的山水间热情-满怀,纵横驰骋,以诗人之心去感受自然,更以画家之情来表现自然,不仅写下了众多脍炙人口的优美诗篇,而且画出了无数峭拔秀美、云烟变化之胜、意境韵味无穷的黄山风景画,与黄山结下了奇缘。他自称“游黄山后,凡有笔墨,大半皆黄山也”。……[详细]

227、梅文鼎墓

梅文鼎墓位于宣州区峰山乡柏枧村的独山。墓地似荷花瓣状,墓前恰有一池塘叫荷花塘,塘内长满莲荷。墓家为圆形,高2.4米,直径12.2米,坐西向东,南、西、北方筑椭圆形罗围护堤,高0.6米,周长21.4米。……[详细]

228、谢脁楼

谢脁楼位于宣城市区中心,是一座文化名楼。它不仅是宣城的地方标志,而且也是中国传统诗歌文学的一处标志。南齐建武二年(495)夏,有个出身显族、年届30的诗人,逆水乘舟,缓缓抵宣。他服已经给萧姓的王侯们当了十余年幕僚的谢脁。虽然曾得到了随王、竟陵王的赏识,还做过明帝的掌中书诏诰,但建康宫廷多变的政治风浪,已使谢眺“疲策倦人世”了;江南的青山秀水,正遂“敛性就幽蓬”、“聊恣山泉”的愿望。谢的文笔托依对应于宣城的景色,产生出一幅幅萧疏淡远、平和宁静、摇曳出尘的写意水墨图卷:“天际识归舟,云中辨江树”、“日出众鸟散,山螟孤猿吟”、“寒城一以眺,平楚正苍然”、“余雪映青山,寒雾开白日”、“暖暖江村见,离离海树出”、“望山白云里,望水平原夕”……“玄晖诗变有唐风”。谢脁在文学史上有“继汉开唐之功”。杜甫称……[详细]

229、广德云门寺

德云门寺,位于安徽省广德县新杭镇横岗村,有1500多年历史,庙已被毁,庙原约1000米左右山坡上有和尚坟三座,现存寺碑一座,为“重建云门寺碑记”此碑是清康熙二十四年(1685年)重建时所立。为开发旅游资源,重建云门寺,现已建观音殿一座。云门寺原名正觉寺,位于新杭镇横岗村板桥组云门山麓,后以山得名。现云门山地名已被遗忘,当地群众称之为“东卡”、“西卡”。云门寺旧址中有块,旧址四面环山,南边两山之间有一条弯曲的小溪,修有一条不宽的水泥路从坳口的小桥边顺山逶迤而西直达村内。2007年,云门寺还存有三间青砖、木架、小瓦的平房,里面堆放着杂物,前几年已经倒塌。旧址上破碎砖瓦、残碑、石建筑构件遍地都是。三棵高大的古银杏悬挂着县政府制发的古树名木保护牌,应该是寺院的遗存。。古碑就竖立在云门寺旧址中。碑高2……[详细]

230、黄田洋船屋

黄田洋船屋位于泾县榔桥镇。经过四季风雨和历年霜雪,至今,洋船屋风范依旧,古韵依存。那青砖黑瓦于陈旧清幽间诉说着历史的曲折幽深,见证着主人的聪明才智。追寻洋船屋那散发出的独特魁力,你会被一种美所深深感动。洋船屋在泾县黄田乡境内,其外形酷似轮船,人们称之为洋船屋。在清朝中期,上海等港口才刚刚出现洋船,而在交通闭塞的黄田山区,就已造出了设计精巧、结构别致的洋船屋,堪称是件奇事。洋船屋,又名笃诚堂,建于清道光末年,其四周围以高墙,两侧开有深渠,围墙及屋体皆仿轮船外形依地势而筑。“船头”呈尖角状,院墙的尖端微微上翘,院内的花园和塾馆,其高度不出院墙,亦无明显高差,唯“梅家村塾”两层,上层露于墙头之上,似“驾驶室”楼舱,舱腰为高层住宅和厅堂建筑,体积庞大,似为“客舱”,其中马房与厨房两处的院墙,砌成高高……[详细]

231、广德紫金寺

紫金寺位于广德邱村镇李村村,230省道东侧,交通便捷,寺庙周边松竹相间,三面环山,环境幽静。紫金寺是重建的佛教文化活动场所,原址为宋代紫金庵、元金寺。于2006年重建以来,多次举办法会,规模较大,吸引了江、浙、沪等地的从多信教人士和游人到寺庙观光、礼佛。目前,紫金寺二期项目即将竣工,风景区占地160余亩,建筑面积1万平方米,总投入6000万元,年接待游客可达20万人次。……[详细]

232、水东花戏楼

水东花戏楼位于宣城市宣州区水东镇东胜行政村内。是一座典型的皖南古民居建筑,始建于南宋,清光绪末年,因楼毁坏严重,村人合力重修,民国五年又重修。花戏楼又名万年台,呈凸字形,前部表演区为单檐歇山顶抬梁式,可以三面观看表演,后台为硬山顶,台身砖木结构,四周共有柱16根,檐柱斜撑刻以戏文故事及狮形,台基高1.85米,台宽12.7米,前台深4.4米,后台深5.1米。据调查,自清同治四年即有目连、散腔等戏剧在该戏台演出,十年一大唱,五年一小唱,多为专业班社,且与玩灯、赛会结合。保护范围:台前向东26米,台墙向南、西、北各10米。建设控制地带:保护范围外,东、南、西、北各10米。……[详细]

233、施闰章墓

施闰章墓位于宣城市宣州区向阳镇。是清代古墓,座东朝西,长7.5米,宽10.5米。墓前原有墓碑、石柱对联、盖顶,“文革”时被毁。施闰章(1618年—1683年),清顺治丙戍年进士,授刑部主事、山东提学佥事、江南布政司参议、分守湖南道等职。康熙时召试鸿博,授侍讲,纂修明史,进侍读。所至多有惠绩,善诗古文辞,创立“宣城体”诗歌,雄踞当时诗坛数十年之久,与莱阳宋琬齐名,时称“南施北宋”。著有《双溪诗文集》、《学余堂诗文集》等多种诗文集和史志书籍。保护范围:以墓葬本身为中心,东、南、西、北各50米。建设控制地带:保护范围外,东、南、西、北各50米。……[详细]

234、宣州古窑址群

宣州境内存在的一个分布较广的晚唐时期五代的窑址。根据调查情况和其器物特点分析,基本可以确定山岗古窑址群是古宣州窑的重要组成部分之一;该遗址由小河口古窑址群、山岗古窑址群、幸福古窑址群、邵村古窑址群组成。山冈古窑址群位于宣州区狸桥镇东云行政村新岗村民组,南距宣城城区约30公里,东距狸桥镇约10公里。南距安徽省文物保护单位东门渡窑址约7公里。现查明该窑址群由9处窑址组成,其形制均为龙窑型,窑址堆积层高约4-8米,堆积面积可达40000平方米。在堆积层上有大量的红烧土、窑砖和窑具,堆放着大量的瓷片,堆积中器形比较丰富,有执壶、小罐、钵、碗等,其中碗和执壶所占比例较大。器物胎体较厚重,胎色以灰黑、红褐色为主,底足大部分为饼型足,足底内凹,少见圈足器。碗内底及执壶上刻有简单纹饰。所出器物大部分施釉,有……[详细]

235、水东大夫第

水东大夫第位于宣城市宣州区水东镇水-区水东老街内。大夫第始建于明代,现存为清代建筑。该宅为砖木结构厅堂建筑。原为五开三进,现存三开三进,面阔11.2米,进深30米。面积312平方米。房屋前厅分上下两层,东西为厢房,中进设回廊,后进为祭祀堂。前厅有一券门可直通天井,天井用石条铺成,下设排水道。为了防潮,房间和楔厢房地坪高于明间约20厘米,上面还铺有木板,整幢房子都采用素色、原木。保护范围:东至交通路,南至幸福路,西至沿河路,北至包上路。建设控制地带:保护范围外,东、南、西、北各10米。……[详细]

236、龙溪塔

龙溪塔位于宣城市宣州区水阳镇境内。相传为东吴赤乌二年,大将丁奉镇守金宝圩时修建,用于眺望。2010年8月,宣州区文广新局邀请省文物保护中心古建专家对龙溪塔进行测绘和维修设计,在此期间发掘了地宫,在地宫内发现了龙溪塔重建的砖函。保护范围:塔东、南、西、北各25米。建设控制地带:保护范围外,东、南、西、北各30米。……[详细]

237、南湖章氏宗祠

南湖章氏宗祠位于安徽宣城市宣州区狸桥镇南湖村大章自然村。章氏宗祠始建于明初,现存建筑为清代,分为主祠和副祠,砖木结构。主祠建于康熙六年(1667年),副祠建于光绪三年(1877年)。主祠为三进三开间,面阔约16米,进深约32米。硬山式顶,马头墙。八字门楼,左右两侧各有一只抱鼓石。内分门厅、敦睦堂和享堂,有前、后天井。副祠略向内缩进,面阔约16.5米,进深约31米。前进为门庑,中进分开,两边为厢房、回廊,后进为享堂。整座建筑石雕、木雕、砖雕随处可见,雕刻精细,绘画精美。章氏宗祠整个建筑既有徽派建筑的一些特点,又带有本土文化的元素,对研究皖南古民居的建筑风格有着深远的意义。2010年被公布为区级文物保护单位。保护范围:东至东墙外10米,南至南墙外10米,西至西墙外10米,北至黄泥塘。建设控制地带……[详细]

238、宁国周氏祠堂

周氏祠堂(又名敬爱堂)位于宁国市胡乐镇胡乐村下中川。始建于清道光戊申年(1848年)七月戊子日。这是一座廊院式祠堂,也是一座最能体现徽州文化特色的大型建筑。祠堂长37.5米,宽17.2米,共有木柱76根,每根木柱上都刻有对联,建筑面积1145平方米,房屋坐北朝南,分为前、中、后三进。该祠堂是在清朝“神童”周赟祖父辈们手中建造的。周赟7岁能诗,9岁作《六声图》,12岁考中秀才,时称“神童”。他首创的《六声韵学》得到清廷兵部尚书曾国藩赏识,奏请清廷授以二品教官。该建筑是目前宁国市境内规模最大的清代古建筑,于2004年10月被列入安徽省重点文物保护单位。保护范围:祠堂本体外,东南边外扩2米至水田交接处,西南边外扩35米至祠堂前小河处,东北、西北边至屋檐滴水。建设控制地带:保护范围外,东南边75米至……[详细]

239、千秋关

千秋关位于安徽省宣城市宁国城东南60公里处。往南为浙江省临安市横路乡境内,16省道即桐千线北端。千秋关现为安徽省级文物保护单位。千秋关崇山高耸,隧道幽深,地势险要,系皖浙通道,杭州门户,历来为兵家必争之地。千秋关古名千秋岭,高398米,是皖南宁国通往浙江余杭的咽喉要道。原有指挥洞、点将台、炮台等设置,关顶置炮九门。清同治二年(1863),太平军驻守此关,又安装大炮数门,今已废圮。关东边山冈上通往豪圲关的跑马槽依稀可辨。现存千秋关洞门为清咸丰三年(1853)重修,增设外关。内关与外关间隔约30米,因修公路,外关已毁,内关仍存。关基用大块方石迭砌,关残高3.82米,长25.25米,厚7.17米,拱门高2.24米,宽2.05米,关门上嵌石匾,横镌“千秋関”三个大字。《浙江通志.关梁》:“千秋关,即……[详细]

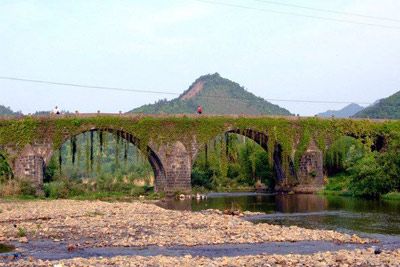

240、上坦桥

上坦桥位于安徽宣城市宁国市方塘乡上坦村上坦桥呈南北走向,为五孔满肩青石石拱桥。建于明万历二十八年(1600年),桥长68.9米,引桥长44米,桥面宽5.6米,五孔从北向南跨径依次为12.4米、13.8米、13.8米、12.7米和12.7米。桥基用条石砌成,每层较上层稍-,桥墩为船型。上坦桥从北向南第四孔的北面距河面约3.3米处拱券上崁有建桥“同仁因果”碑记一通,记载了建桥的捐资者、修建者和年代。护栏用石柱和条石砌筑而成。桥面和引桥原用青石铺砌,引桥为阶梯状,上世纪80年代末修建乡村公路时,改为水泥路面。保护范围:桥整体结构及引桥。建设控制地带:保护范围外,桥南北两端50米,东西两侧150米。……[详细]