渭南市旅游景点介绍

陕西省 华阴市 蒲城县 韩城市 潼关县 合阳县 大荔县 富平县 白水县 临渭区 华州区 澄城县 渭南市文物古迹 渭南市红色旅游 渭南市名人故居 渭南市博物馆 4A景区 渭南市十大景点 全部 渭南市特产 渭南市美食 渭南市地名网 渭南市名人 [移动版]

261、澄城县城隍庙 AAA

澄城县城隍庙位于县城西门口,最早建于唐德宗贞元十三年,公元797年。现存城隍庙为明代嘉靖二十八年所建,有楼三座,一主楼二侧楼,共立于高台之上,均为梁柱式木结构建筑。中间主楼高17米,用32根柱子架梁叠木而成,其中10根为通天柱,内顶为八卦藻井,绘饰“火焰宝珠”图案,重檐三滴水歇山顶,面宽五间,有平座拦杆,楼内下有楼梯,上有空中回廊,登楼可观四方。东西两侧各有十字歇山顶方形楼一座,各用16根柱子构建立体,比主楼矮小,秀丽精巧,如翼凌空。三座楼顶均施碧琉璃瓦,飞檐下有斗拱,各楼回挑角有键铃。看起来虽然陈旧灰暗,但不失精美漂亮,只是周遭环境和这三座楼及不协调。城隍庙神楼,又称乐楼,因庙前旧有神楼两座,俗称钟鼓楼。钟鼓乃古代乐器,古时候每当初一、十五或过庙会时,人们就要击鼓敲钟奏县乐,祭祀敬神,后人……[详细]

262、龙首渠引洛古灌区

龙首渠引洛古灌区位于陕西省渭南市,史载汉武帝时修筑,因在隧洞施工中首创“井渠法”,被誉为中国历史上第一条地下渠,其后引洛灌溉代有传承,民国时期在龙首渠基础上修建洛惠渠,发展至今,灌溉农田74.3万亩。龙首渠是陕西省洛惠渠的前身,修筑于汉武帝元狩年间(前122~前117),因穿渠得龙骨,故名龙首渠。文物保护的范围,仅指隧洞工程而言,也就是现在的“五号隧洞”部分。距本县县城西北13.5公里,地里坐标为东经109°53'、北纬34°54'。西汉龙首渠“作之十余载,渠颇通,犹未得其饶。”南北朝和唐代均有重开龙首渠的记载,北周武帝时来巡视,保定二年(562)“同州开龙首渠,以资灌溉”。唐高祖武德七年(624)和唐玄宗开元七年(719)曾有引洛水及堰黄灌溉和种稻的历史。民国二十三年至三十六年(1934~……[详细]

263、大荔县般若寺和金塔寺遗址

般若寺和金塔寺遗址,寺位于县城北门偏东,即现在的城关中学和城关粮站内。创建时间不详,西魏文帝大统七年(541)夏,隋文帝杨坚出生于般若寺内。据此,其创建时间应在南北朝时期。隋开皇四年(584),隋文帝下令对般若寺大加修葺,遂改名大兴国寺。其修葺规模,据法琳《辨正论》卷三《十代奉佛篇》载:七重周垣,百拱相持,龛室高竦,栏宇连袤。金盘捧云表之露,宝铎摇天上之风。大兴国寺在金塔寺右,唐改龙兴寺,尉迟恭建砖塔。宋开宝时(968~976)重修。后寺废塔存,与金塔寺合为一寺。明嘉靖乙卯地震,两塔俱圮。清乾隆五十一年(1786)重修县城时,北城墙在寺中穿过。《大荔县(熊)志》载:“金塔寺为隋文帝建,以葬其养母神尼。塔基崇以砥石,高寻有尺,上作一柱,殿中擎金龙顶,设九重沃金浮图。开皇四年赐额金龙寺。”198……[详细]

264、盐池洼

盐池洼位于大荔县城关镇、朝邑镇、安仁镇辖区之间,东西约二十余里,南北三至五里的,据当地人介绍和史料记载,这里古称通灵陂,形状如微弯的断牛角,尖头向西,角根在北。东、南两岸壁立,西、北倾斜而下,一眼望不到边得盐碱地,不宜耕作。 七八十年代,在国家的扶持下,修建了盐池排水工程,当地农民在这里进行开发建鱼塘养鱼,为盐碱滩找到出路。如今,这里芦苇荡漾、天水一色,但见那远处黑压压大片的野鸭自由自在、一不小心就碰见脚底的野鸡哗哗乱飞。白鹭飞禽空中翱翔处处可见,体现出人与自然的和谐,这也得益于当地群众生态保护意识大大增强,自觉的担负起保护野生动物的责任,让这里逐渐成为生态观光的好去处。……[详细]

265、大荔沙苑

夏日里,美丽的沙苑呈现出“风吹草地见牛羊”的迷人景象。再过五年,这里将变成国家5A级沙漠生态休闲度假旅游景区,目前,大荔县已按照五年规划在紧锣密鼓地实施。沙苑地处渭洛河夹槽地带,东西八十里,南北三十里。西周秦汉时期灌草植被丰富,动物种类繁多,为历朝的牧马场所。面积400多平方公里,自古以来林湖相依、草木茂盛、人文荟萃、神秘神奇,是唐文化的重要承载地,是我国内陆平原最大的沙漠沙丘地带。据《同州府志》里说:“沙苑在县南洛渭之间,亦名沙海,沙泽其中盆起者曰沙阜。东跨朝邑,西至渭南,南连华州。广八十里,其沙随风流徙,不可耕植。”凡提及大荔县时,都知道沙苑,它包括现在的苏村镇、羌白镇、韦林镇、官池镇等地区。由于沙苑面积广,变化大,到处凸凹不平,遍地水、碱、草、沙,因而,群众对这种复杂的地形变化,又各有……[详细]

266、大荔黄河滩黄河湿地自然保护区

大荔县黄河滩区位于大荔县城以东约二十五公里的赵渡乡赵渡村,位于黄河、洛河、渭河交汇之处,东依黄河与山西省相望,南临渭河与潼关县毗邻,西靠洛河与韦林镇相接。大荔县黄河滩区属于黄河湿地自然保护区,总面积达63624公顷,天水一色、风光秀丽尽现湖光之美,每到节假日和周末,有来自省城西安、渭南和周围的游客,到这里欣赏黄河风光、品尝黄河大鲤鱼。……[详细]

267、朝邑县城遗址

朝邑县城先在原上,后移原下。明景泰二年(1451)知县申闰创建城垣,成化三年(1467)、十七年(1481),嘉靖二十年(1541),时圮时葺。清康熙十九年(1680)重修,三十七年(1698),坡水大发,东、南、北三面冲崩几尽,四十六年(1707)重建:“城周四里,城墙高一丈五尺,池深广各一丈,城门五:东一曰临河,西二曰镇羌、曰金汤,南一曰望岳,北一曰迎恩。”1959年,三门峡库区移民后,原城全部拆除,现在的朝邑农场场部就建在遗址的西半部。距今县城正东17公里。……[详细]

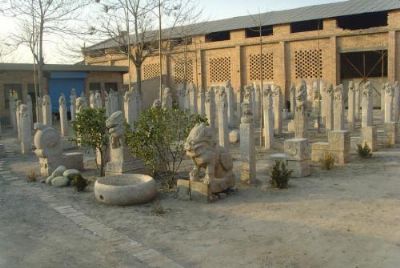

268、金明民俗博物馆

大荔县城关镇南七村农民雷金明,从1995年到现在他就一直从事古董收藏这一行当,从古钱币到各种石刻,无所不收,收藏秦汉以来的民俗文物9600余件。其中石雕3600件,文革文物3000余件,瓷器、银器、玉器、民俗画1000余件,木器家具、生活用品2500余件,古钱币、陶器2000余枚(件)。金明民俗博物馆位于大荔县城西3公里处,108国道旁,占地30余亩。馆内存各种拴马桩830根。其中人头、猴头、人骑兽、猴奇兽210根,狮子头590根,其他30根,精品500余根;中堂狮子、土地庙用狮、拴娃狮450个,狮子从唐代到近代个各时期皆有;历代门墩343付。其中狮子门墩209付,抱鼓门墩74付,其他60付;供桌210件,上下马石180个;柱顶石、石槽子、石门脑、墓志、佛座、磨盘、碑座等550件;馆内一座假……[详细]

269、大荔县永丰粮仓遗址

公元589年,南北朝对峙结束,隋统一全国,在沙苑建立了永丰粮仓。《续朝邑县志》载:“唐高祖自河东引兵而西济河至朝邑,舍于长-,休甲养士,仍资永丰仓为用,后尝命太宗镇此。”《大荔县志》载:“唐玄宗开元十二年(724),诏永丰仓出十五万石米付同州,减时价十千粜于百姓。”据地名资料考察,原朝邑县的仓西村,就是因为在永丰仓之西而得名;仓头村,也就是因为在永丰仓之前(头)而得名。两村虽已搬迁,参阅本书之朝邑县地理图,仍可知其遗址的大概方位。……[详细]

270、大荔文殊新塔

大荔文殊新塔位于大荔县城北大街北端与环城北路相交之十字路口,属县级文物保护单位。文殊新塔,原名文殊塔,又因文殊阁而得名。文殊阁为同州长兴万寿禅院的主体建筑。北宋淳化五年(公元994年)别驾杨公所建,高三层,高百余尺,因塑文殊菩萨像得名。文殊阁因年久,早已倒塌。清道光二十年(公元1840年)在阁基建塔立碑,故命名文殊塔。塔共4层,光绪四年(公元1878年)冬,拆上层又续增3层。民国战乱,摧毁塔顶及塔身半壁。民国廿五年(1936年)驻军冯钦哉倡议,在长兴万寿禅院故址,兴建方山公园,又在文殊塔基础上重建文殊新塔。该塔系砖质0式空心塔,六角七层,从第二层起,每层各开六个坚式长方形窗,底层南北各开塔门,另开四个圆窗。层檐为外叠涩五层,塔顶各角为象鼻挑角,并可悬铃。内置螺形木梯和栏杆,可攀沿旋转而上。1……[详细]

271、八鱼清代李氏家族石墓群

陕西省考古队在大荔县成功地发掘了八鱼李氏家族墓群。大荔八鱼李氏家族石墓群,大型石墓22座,清理发掘11座,从已发掘的情况来看,墓葬结构、规模及出土实物,对研究清代社会的政治、经济、官僚制度,乃至当时社会葬俗文化,特别是其书法绘画和石雕石刻等都具有重要价值。石墓群位于黄河流域华山脚下的渭洛河附近的沙苑边缘中段,距大荔县城仅12公里,这里一马平川,土地肥沃,地下物藏丰富。早在秦汉时期,这里就是皇家放马养鹿之地;史称沙苑。明清两代,同州辖治,商贸繁荣,文化-灿烂多姿,据出土墓志记载,此清代李氏望族墓地群,最早可上朔到乾隆时期,最晚延续到民国末年,延续300余年。每座石墓和墓石构件上都雕刻书法绘画装饰图案,达400幅之多。雕刻手法应有尽有,圆雕、高浮雕、浅浮雕、减地刻、阴刻等巧妙运用构成一个和谐的统……[详细]

272、朝邑文庙遗址

文庙与原朝邑县政府一路之隔,在其南。距现在的朝邑农场场部东偏南0.3公里,距今县城东16.5公里。文庙始于西汉,历代先后增葺。彼时的建筑有:大殿五间,东西庑各十三间,戟门三间,灵星门三间,泮池,德配天地坊,道贯古今坊列东西衢,启圣祠三间在大殿东北,尊经阁在东西通衢,砌有砖洞,以便行人。上筑一阁和博文、约礼二斋,在明伦堂左右,又有敬一亭三间,在启圣祠前,射圃、观德亭在戟门东。大殿是此组古建群的主体建筑,建在1.2米高的砖砌台阶上。歇山顶,琉璃瓦、脊,鸱吻为龙,正脊中间有迦楼罗。面宽五间,进深四间,九架梁,前后双步梁,明间三攒出斜拱,次间、稍间均两攒,后檐分两侧均一攒,大柱头从斗拱上面露出,斗拱无真昂,属明代中期以后至清以前的建筑。朝邑中学虽占用18年,除拆去灵星门三间另建图书楼外,其他基本保护……[详细]

273、长春宫遗址

长-遗址位于朝邑镇北寨子村,距县城东16.2公里。北周武帝保定五年(565)宇文护筑,初名晋城。建德二年(573),因晋城三面悬崖,东临黄河,面对古蒲津关,登高可以远望太华、中条二山,俯视黄、洛、渭三河,花木茂盛,四时如春,遂改名长-。隋文帝开皇十三年(593)增建殿宇,宫址占地扩至三百余亩。大业十三年(617),李渊父子,从太原起兵,西入关中,渡黄河后,先驻于此,再取长安。唐武德二年(619),在此置陕东道大行台。李世民为秦王时,镇守于此,河东军队,尽归指挥。山东平定,方移行台于洛阳。以后凡在同州为官的,多兼任长-使。隋文帝、唐太宗、唐玄宗和后周明帝等,都曾到此巡视。唐代大诗人杜甫也曾到过这里,《题郑县亭子》诗中的“天晴宫柳暗长春”即咏此游。后因战乱破坏,五代全废。今已半为农田,半为北寨子……[详细]

274、九龙庙(池)遗址

九龙庙(池)遗址在石槽乡九龙村东北紧邻,距县城东南4公里。因有九穴同流,故名九龙泉,又名九龙池,也叫鹅鸭池。《大荔旧志稿》称:“县城南八里,沙苑九穴同流,同州所由得名也。”即指此池此泉。唐懿宗咸通中(860~874)太守王龟建南溪亭,昭宗时(889~904)创建大王庙,乾宁中(894~898)节度使李瑭重修并建九龙庙,梁贞明三年(917),节度使程全晖扩建,庙址有池,池广5顷,有三池、八亭、桥梁林圃,胜绝一时。宋、元、明、清各代均有增修。民国即废。清康熙五年(1666),赵三骐所撰《卜葬亚媛墓记》碑,仍在县文管会保存。摘记:金和暄题《九龙八景》龙泉溥润年光久,亚媛流芬岁月长。君子莲池思品格,桃苑仙人想衣裳。丛沙细浪萦千顷,洛水回纹旋一方。溪亭曙霭看隐约,蔬瓜春林试馨香。……[详细]

275、大荔赵家遗址

赵家遗址在伯士乡赵家村西,与村一路之隔,距县城东南8.2公里,面积4800平方米。遗址的大部分1975年划作新庄基,为新居覆压。1982年8月,西博和县馆对该遗址试掘面积50平方米。文化层呈灰褐色,最大厚度为240厘米。主要遗物陶器有罐、盆、瓮、缸、甑、大口尊、鬲、陶纺轮、陶刮器。石工具有斧、刀、铲。骨器有锥、簪、镞、匕和卜骨。另有铜镞等,大部分残损。陶质以泥质灰陶和夹砂灰陶为主,器物以模制和轮制为主。纹饰有绳纹、阴纹、按纹、附加堆纹。文化内涵与本县白村和郑州二里岗相似,为商代早期遗址。……[详细]

276、大荔白村遗址

白村在羌白镇北偏东,遗址在白村的东北角与村紧邻,距县城西南9公里。1983年5月,西博与县馆在该遗址试掘48平方米,发现椭圆形袋状窖穴2个,小沟1条。遗物中陶器有罐、盆、瓮、缸、簋、鬲、大口尊、瓶和纺轮(均残);石工具有斧、锛、镰、铲、磨石和砺石;骨器有锥、簪、镞、匕、管和牙铲以及蚌饰铜镞等。纹饰有绳纹、阴纹、按纹、附加堆纹。以泥质灰陶、夹砂灰陶为主。其文化面貌与赵家遗物类似,和郑州二里岗文化相近,时代为商代早期。……[详细]

277、同堤和埝头遗址

同堤遗址在埝桥乡同堤村南,距县城西7 8公里。面积1.5万平方米。埝头遗址在婆合乡埝头村之西,与村紧邻,距县城东南4.3公里。面积2万平方米。上述两处遗址均在洛河二级台地上,都没有进行过试掘,根据暴露出的器物特征,经与陕西省考古所研究,认为均与梁家坡遗址上层器物相同,都是新石器时代晚期遗址。……[详细]

278、梁家坡遗址

梁家坡遗址在羌白镇梁家村东北1公里处,距县城西南12.5公里,属洛河南岸二级阶地,面积约5万平方米,1980年10月,西博和县馆作过初步调查。1981年秋,试掘224平方米。文化层分上、下两层,晚、早两期:晚期,发现半地下室结构的房屋遗址2座,椭圆形灶坑3个,圆形袋状、桶状和椭圆形袋状窖穴6个,硬土圈结构的柱洞lo个。遗物中生活用具有盆、罐、钵、碗、瓮、缸、尖底瓶、葫芦瓶、盂等。红陶占90%以上,少数为灰陶和桔黄色陶,彩陶不多。纹饰以绳纹为主,弦纹、指甲纹、附加堆纹为数较少。生产工具有石铲、磨石、砺石、石球、石核、石片、刮削器和陶错、陶刮器、陶刃等。早期,发现的生活用具有:圆底钵、圈足钵、三足钵、三足罐等。陶胎薄,夹细沙,质地疏松,外红内黑。多饰网状,交错绳纹。生产用具有骨锥、骨算、骨镞、骨……[详细]

279、潼关黄河风景区

黄河风景区度假游乐中心东区(黄河金三角游览区)位于黄河潼关辖区东段,秦、晋、豫三省交界。东至黄河护岸23号坝,西至黄河公路大桥,南至207省道,北至黄河中心线,东西全长5公里。黄河公路大桥,同蒲铁路大桥飞架南北,连霍高速公路与游览区平行相距不足百米,景区大门即在207省道旁。奔腾南下的黄河,穿-峡谷,“河出潼关,因有太华抵抗而益增其奔猛”(毛泽东语),在潼关古城外,兼容了西来东去渭、洛河水,三河交汇后在此忽急折东流。黄河为中华民族的母亲河,千百年来,黄河的英名,雄甲天下,名扬四海。唐代大诗人李白的“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回……”千古绝唱,“黄河挂北龙”、“黄河九曲抱冲关”等古人咏颂潼关的名诗佳作,淬千古“不到黄河心不甘”的传说故事,使潼关黄河风景区更加出神入化,独具魅力。黄河激浪……[详细]

280、潼关佛头山

佛头山风景区位于潼关县安乐乡境内,是以秦岭支脉佛头山为主体的山岳型风光及宗教文化风景区。景区面积15平方公里,其主峰海拔1806米,因酷似佛首,故称佛头山。自古即有“关南名胜”、“西岳第二奇山”之称,为古今著名避暑游览胜地。因其山顶常年白云萦绕又称“白云山”。佛头山的驰名,主要源于潼关妙善公主在此学佛行法并最终在山顶佛崖寺修成千眼千手菩萨(即千手佛)的美妙传说。在-豫金三角地带宗教界享有盛名,每年的三、六、九月分别有盛大庙会,吸引八方来人。佛头山宗教文化厚重,以佛命名的山、以佛命名的寺、以佛(即千手佛)为核心的传说,以四方宗教信徒的虔诚崇拜使整个风景区蒙上一层神秘、遥远的宗教色彩。佛头山的传说遗址众多:千钧欲坠的“缠脚石”,怒目圆睁的“狮面石”、老态龙钟的“神龟石”、横栏路中的“回马石”、“……[详细]