大理州文物古迹介绍

云南省 大理市 巍山县 剑川县 永平县 宾川县 洱源县 漾濞县 弥渡县 云龙县 祥云县 鹤庆县 南涧县 大理州文物古迹 大理州红色旅游 大理州名人故居 大理州博物馆 4A景区 大理州十大景点 大理州十大免费景点 全部 大理州特产 大理州美食 大理州地名网 大理州名人 [移动版]

61、巍山文庙

文庙在古城西门内,始建于明代洪武年间(1368年—1398年)。万历四十七年(1619年)庙毁,随即重建。清代咸、同年间(1851年—1874年),杜文秀大理政权驻蒙化守将李芳园、马国忠等复加扩建。民国初期设劝学所,1938年开办中学至今。文庙规模宏大,占地约10000平方米。呈坐北向南,前设照壁,上镶“万仞宫墙”大理石匾。大门开于左右二侧,在中轴线上依次为泮池、石桥、棂星门、大城门、大成殿、雁塔坊、崇圣祠、尊经阁等;东西二侧有名宦祠、乡贤祠、明伦堂、兴文祠、承祭斋、学官署、射圃等。现存大城门、大成殿、雁塔坊、崇圣祠、明伦堂、尊经阁等。大成殿前设月台、环以石栏,殿面阔七间,进深15.6米,高11米。单檐歇山顶,檐下四周置五踩重翘斗拱,整个建筑庄严大方;雁塔坊为单檐歇山顶牌楼式建筑,檐下四周设……[详细]

62、巍山文笔塔

文笔塔又名白塔,位于大理州巍山县城南文笔村,相传建于武侯时,清乾隆五十二年(1787)重建,塔坐南向北,与文庙相对,为九级方形密檐式空心砖塔,塔高29米,塔身为正方形,边长5.1米,第一级至第四级逐渐外扩,第五至九级逐渐收分,使得外观秀丽挺拔。塔门开于北面,门额有 “岳峙渊渟”大理石匾,塔门两侧有灰塑楹联一对,塔身四面设龛及通风瞭望孔,龛内各置佛像一尊,塔顶安铸铜葫芦宝顶,通高1.82米,葫芦四角有凸起的兽面,口中衔链直通塔顶的四个角,两个兽面之间各有2个八卦卦爻。文笔塔内为空腔,内腔与外部的弧度协调一致,原先有旋转木楼梯登顶。 文笔塔为风水塔,是巍山现存古塔中建筑年代较早、规模较大、保存完整的古塔,历经230余年数次地震仍稳……[详细]

63、王复生王德三烈士故居

在大理州祥云县,位于刘厂镇王家庄村的王复生王德三烈士故居是云南省著名的红色景点。王复生王德三烈士故居距刘厂镇政府驻地3公里,距县城35公里、320国道公路4公里。故居所在地王家庄村,背依青山,绿水环绕,被誉为“北大骄子,一门三烈”的王复生、王德三、王馨廷兄弟3人就出生在这里。大哥王复生第一个走出了家乡云南,走向了中国高等学府北京大学,成为一位共产主义火种的传播者。之后,他把二弟王德三、三弟王馨廷带到了北京,三兄弟在革命的大潮中,用鲜血和生命写下了最为壮丽的一页。王复生王德三烈士故居属于当地传统木结构民居院落,建于清代末期。故居前、后院为小花园,两层土木结构,其建筑设计巧妙,一架楼梯跑两院通四楼,建筑风格平实而雅致。故居先后被列为云南省重点文物保护单位,云南省爱国主义教育基地。2012年,故居……[详细]

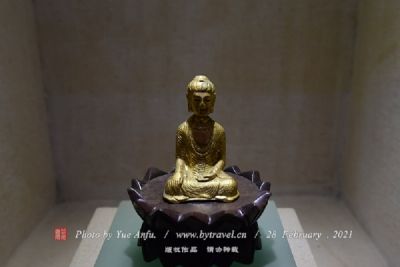

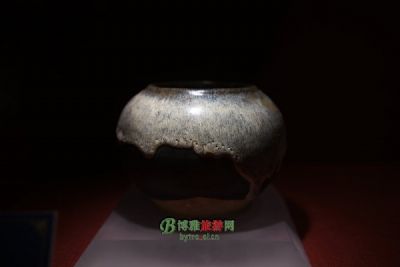

64、崇圣寺三塔文物陈列馆

1978~1982年间,国家文物局组织了对三塔自明嘉靖以来最大的一次维修。维修中,在千寻塔的塔顶(佛教中被称为天宫)、塔基以及其它部位发现了各类文物680余件,是迄今最为丰富一批,有金、银、铜、铁、水晶、瓷、木等材质制作的各类佛像、菩萨像、金钢杵等,有绢、布、纸等书写的各种写经或刻文金属片,有中原输入的青铜镜、瓷器、钱币、印章、金银饰品、珠宝药物等,均贮存在崇圣寺三塔文物陈列馆内。崇圣寺三塔文物陈列馆内有阿修罗像一尊,银质木雕莲座,通高5厘米。三头六臂,顶戴宝冠,身贯璎珞,披巾,细腰,结跏趺坐,左一手持盂,二手持大吉利印,三手持镜;右一手持柳枝,二手持独股杵,三手亦持镜。乌鸟沙摩明王银像,银质,通高17.5厘米,一面两臂,头发逆立作火焰状,头戴骷髅冠,两手持独股杵,赤身,系飘带,四肢有蛇缠绕……[详细]

65、大波那遗址

祥云大波那遗址,云南青铜文化遗址之一。亦称祥云大波那木郭铜棺墓葬。地点在今祥云县云南驿大波那。1963年发现。形状为一座长方形竖穴土坑墓。内有长条形巨木叠组的郭室,内置两面坡房屋状铜棺,由7块铜板组成,用4块构成房屋的四壁,上盖两块人字形坡面屋顶,棺底垫一块铜板,铸有12只脚。棺的两侧壁及屋顶铸几何形花纹和云雷纹。两头横壁铸鹰、燕、虎、豹、野猪、鹿、鳄鱼等动物。随葬品丰富,铜器有锄、锛等农具和纺织工具;陶器有豆、罐等;兵器有矛、剑、啄、钺等;-用具有釜、杯、尊、勺、豆、匕、箸(筷)等;乐器有铜鼓、葫芦笙、环钮圆筒钟;还有房屋模型和猪、牛、羊、鸡、狗六畜模型及各种饰物。经测定为公元前465±75年,相当于春秋晚期至战国初期。从遗物判断,墓主的族属应为《史记·西南夷列传》所载的“椎髻、耕田、有邑……[详细]

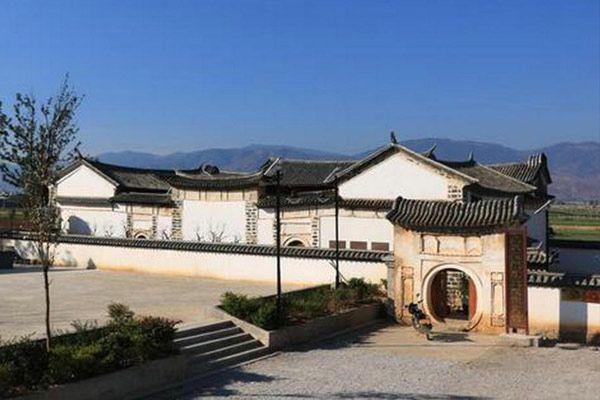

66、马家祠堂

马家祠堂,位于云南省大理州洱源县茈碧湖镇果胜村委会大果村,重建于民国二十一年(1932年)。 马家祠堂属典型的白族四合五天井建筑格局,坐西朝东,土木结构,青瓦屋顶。由大殿、南北厢房、门楼和侧门合围成四合院,四角设耳房(俗称漏阁)。整院南北宽约26米,东西长约45米。西为大殿(前有月台),为三开间单檐歇山顶建筑,抬梁式梁架;南北厢房和东面房,均为三开间单檐悬山顶楼房;大门从东面房中间进入,为重檐歇山顶建筑(属白族典型的三叠水式大门)。四角设耳房,均为二开间楼房,楼房前均设小天井。在东面房的北耳房天井处有一道侧门,时代特征明显。整院祠堂内外均有彩绘,有山水、花鸟、人物、书法,无论是墙体还是木构件上的彩绘,传统文化氛围浓厚,题材内涵突出,整体木雕犀利。整院祠堂内外均有彩绘,有山水、花鸟、人物、书法……[详细]

67、多祜清代砖瓦窑遗址

多祜清代砖瓦窑遗址多祜清代砖瓦窑遗址位于弥渡县寅街镇多祜村委会东北面,距村委会约1公里、小瓦窑村500米处。多祜清代砖瓦窑的结构属于明窑,因形状象馒头一样而俗称“馒头窑”。其制作方法是在山坡地上挖一个竖穴,然后在竖穴周壁用砖块支砌。窑体由火门、火膛、窑室、排烟孔、回火沟、火口等结构组成。烧砖瓦时,窑工将制好的窑坯码入窑室之内,然后通过窑前的坑道将柴薪从火门放入火膛,火膛上有火口,柴薪在火膛中燃烧后,火焰从火口进入窑。窑室底部砌有回火沟,四周有四个排烟孔,进入窑室的火烟从四壁的烟孔排出。当砖瓦烧好后,为使砖、瓦冷却并转为青灰色,窑工必须将水从烟孔中倒入窑室,因此窑室底部的回火沟又起到了回水的作用。最后,待窑冷却后,烧成的砖、瓦由窑顶逐层取出。窑体坐北朝南,窑口为正南;操作坑长1.3米,宽1.2……[详细]

68、陈翼叔墓

陈翼叔墓位于巍山县庙街镇盟石村东的蒙舍山中,此处有一块天然巨石,此石东西长约10米,南北宽约8米,高约3米,石上凿出一石棺,上覆一整石盖板,墓立有两块碑,前有一天然石桌,墓两侧各立墓幢。墓主陈佐才,字冀叔,别号睡隐子,俗称陈仙人,蒙化府(今巍山县)人,他少时习文,后投在黔国公沐天波下受武职。明末,永历皇帝入滇,他曾跟随到缅甸,永历皇帝死后,回乡隐居于蒙舍山麓的是何庵中。他外出戴斗笠,身骑毛驴,喝雨水,并发奋读书,咏物写景,借景抒情,表达自己对清朝不满的思想情绪。著有《宁瘦居集》、《天叫集》、《是何庵集》、《石棺集》等诗集6卷,终年70余岁。石棺四壁有文人墨客镌刻的诗章10余首。陈翼叔墓属“奇人奇棺”,反映了特定时期的人文精神,保存完好,墓四壁保存有从古至今凭悼的诗文,它不仅在大理州乃至整个云……[详细]

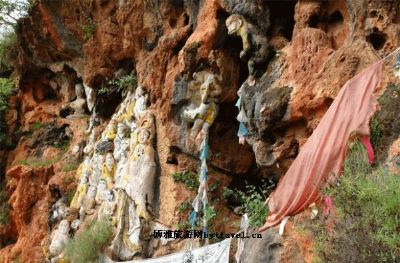

69、天子庙洞

天子庙洞是一古溶洞,位于云南省大理州鹤庆县辛屯乡逢密村凤凰山麓。天子庙洞本名青玄洞,因洞旁建有天子庙得名。天子庙洞主洞深84.6米,右侧洞深38米,左侧洞深25米,洞最高处4.96米,最宽处26.1米。大洞之侧又有15个小岔洞,真算得上是洞套洞、洞锁洞的洞府仙境。洞口分四门,洞口各高3米,宽2米。在洞外两侧高7米,宽6米的石壁上刻有浮雕佛像,大理鹤庆天子庙洞中为观音菩萨,两侧雕罗汉、天王等像,俗称十八罗汉朝观音。观音像身高1.5米,仪表慈祥,体态轻盈,诸罗汉像体量比观音像小,有站、有的蹲,姿态各异,但都形象生动,雕刻精湛,大理鹤庆天子庙洞尤其是观音身后的石猴,依石态而作,活泼可爱,极有情趣。朝东北方向俯视有一较大的古寺庙遗址,该寺庙相传是供天兴国国王赵善政塑像,故名天子庙。并订于每年正月十五……[详细]

70、红军长征过宾川旧址

红军长征过宾川旧址,位于宾川县城南15公里的州城镇周官营村,所在的李家院建于民国初年。李家院坐西向东,占地面积约1300平方米,由正房、南厢房、北厢房、照壁等建筑组成,为典型的大理白族三坊一照壁建筑格局。1936年4月20日,贺龙、任弼时、关向应、肖克率领的红军二、六军团长征过宾川时,红二军团四师政工队驻扎在李家院,在北厢房西山墙和北厢房及北耳房间的围墙上题书“打倒--的南京政府!红二政宣”的标语。2015年对李家院进行修缮时,在照壁上发现了《毛泽东去安源》壁画,这幅壁画绘于文革时期,高2.1米,宽1.5米。红军标语和壁画保存完好。红军长征过宾川旧址的这条红军标语,是大理州保存的唯一一条红军标语,是研究红军长征历史的重要实物资料。照壁上的《毛泽东去安源》壁画,对研究文革时期的历史具有一定的价……[详细]

71、弥渡五台大寺

五台大寺位于苴力镇下辖行政村——五台村委会,是苴力镇域内儒、道、释三教同流的宗教建筑群,整座寺宇坐东南西,前瞻太极群峦,后依五台翠屏,东、南、北三面皆古木苍天,青松掩映,景色宜人,真所谓“九州仙缘归佛地,五台玉案拱慈尊”。现存古建有观音阁及两耳、弥勒殿、王母阁及两耳、老君殿、孔子殿以及构成寺宇大院的南北两边的厢房、中厢和西厢房,还有原属寺庙养牲畜的北院,占地面积为4000平方米,建筑面积1831.36平方米,是弥渡县现存规模最大、保存最完整的古建筑。民国抄本《弥渡县志稿》中记载五台大寺的修建年代为明初,后清雍正、道光、光绪又增修扩建,民国13年(1924)及民国36年(1947),祥云桂花亭人普凤祥先后组织乡绅、信众对五台大寺进行修缮和扩建,使五台大寺达到了“三阁五殿”(观音阁及两耳、弥勒殿……[详细]

72、沙溪寺登街

寺登街位大理州剑川县南部沙溪镇,为茶马古道要冲,被世界建筑文物保护基金会(WMF)称为“茶马古道上唯一幸存的集市”。2001年10月底,与中国长城、陕西大秦宝塔和修道院、上海欧黑尔、雪切尔犹太教堂并列“2002年世界纪念性建筑遗产保护名录”。寺登街便位于坝子中心,是沙溪经济、文化中心,是从古到今沙溪贸易往来的集散地,远远望去,寺登街古树掩映,瓦舍人家古朴清幽,寺登街的民房建筑保持了典型的白族民居建筑特色,三坊一照壁和四合五天井随处可见,欧阳家的三坊一照壁大马店,赵家的四合五天井大院至今还仿佛向人们炫耀着当年经贸繁荣之地豪门大户的辉煌。漫步在古集市的巷道,轻踏四方街被马蹄踩得锃亮的石板路,便使你有步步走入历史的感觉,那清一色的青瓦房炊烟飘拂,那仅存的东寨门古貌依旧,那飞檐出角的古戏台依稀还在演……[详细]

73、感通寺

导游:这里还有一则关于感通寺的传说,相传,明洪武十七年,感通寺的住持——无极0师前往南京朝觐明太祖朱元璋,并带去了一匹白马,一株茶树。进献时正好是初春,白马嘶鸣,茶树开花。当时,明太祖认为马嘶花放,是大明江山的吉祥之兆,于是便给无极和尚赐名为“法天”,并授其职务为“大理府僧纲司都纲”(当时管理佛寺的大和尚的职务),并赐诗18首送归。全山僧众迎接无极归来的地方,后来也建了寺庙,称为班山(即现在感通寺山门下侧)。从此感通山寺庙大兴,明末高僧担当曾题联云:“寺古松森,西南览胜无双地;马嘶花放,苍洱驰名第一山。”介绍:感通寺位于点苍山圣应峰南麓,大理古城和下关之间,距大理古城约5千米,距离下关约11千米。感通寺背靠四季积雪不化的苍山,面对烟波浩淼,白帆点点的洱海,集天地间灵于一身,又名荡山寺。交通:……[详细]

74、老清真寺

老清真寺地点:漾濞县下街公路西侧。现状:老清真寺现存大殿,大殿坐西朝东,重檐歇山顶,通面阔21.5米,进深16.7米,高11.8米。殿内原会满伊斯兰经书图案地藻井已被拆毁,屋顶山脊已毁仅作简易修盖。现有的16扇漏透雕花格子门仿上街清真寺格子门图案,于1995年雕成。背景资料:据考证,下街老清真寺始建于明代,清咸丰时杜文秀反清失败后,被清政府为文庙,塑有孔子及七十二贤,悬有“大成殿”等匾额,并兼做学堂。本世纪五十年代,办过织布厂,后又改为县粮食局仓库。1994年移交下街回民管理。该寺原有大门、叫拜楼(又名望月楼)、二门及其建筑群。原大门为三开间牌坊式,明间高,重檐飞角。大门后为照壁。照壁后为叫拜楼,三层双檐,作东面西。叫拜楼进为二门,双柱架斗出阁,二重檐。二门后为水池,池上架有大理石拱桥及大理……[详细]

75、顺荡火葬墓群

顺荡火葬墓群在距云龙县城70多公里的最北端,有一个古老的小集镇,无论是由县城沿沘江直上,还是从兰坪顺沘江而下,它都会突然间奇迹般跳跃在你的眼前———它就是古老神秘的顺荡井。顺荡火葬墓群就位于云龙县白石镇顺荡村的莲花山上,火葬墓群坐西朝东,墓葬多为横向排列,整个墓地依山势缓缓而下呈等腰三角形台地,总面积1.5万平方米。墓地现存古墓千余冢,完好的梵文碑92块(梵文碑85块,梵文经幢7座)。火葬墓群是明代的古墓葬群,从明永乐到嘉靖年间都有,可见明代中期是最鼎盛的时期。火葬墓群是当地白族墓葬,墓碑所刻死者多为杨、张、高、赵四姓,即现在顺荡居民的祖先坟茔,是整个云南省境内保存得较为完整的火葬墓群之一,多数梵文及碑刻均较为清晰,是研究古代民俗和民族文化的重要史料,也是极为珍贵、精美的艺术品,是研究梵文历……[详细]

76、金顶寺

介绍:金顶寺位于鸡足山主峰天柱峰的绝顶,海拔3240米,东距祝圣寺5.5千米。天柱峰因高峻挺拔,状如擎天巨柱而得名,在金顶寺有时还可以见到珍奇的迦叶鸟。现在的金顶寺,由睹光台、大门、弥勒殿、楞严塔、大雄宝殿等组成,是游览鸡足山必去的重要景点。金顶不仅有悠久的历史,还有著名的赏景地:东观日出、西观苍洱、南观祥云-、北观玉龙雪山。明代大旅行家徐霞客历尽千辛万苦登临鸡足山顶,对这“四观”赞赏备至。交通:慧灯庵至金顶寺可乘旅游索道,单程22元,往返票价42元。

云南大理……[详细]

77、青云桥

青云桥青云桥建于清道光四年(公元1824年),为曾任陕西省巡抚的石门井人杨名飏出资建造。至今已有182年的历史了,依然默默无闻地为云龙的交通做贡献。道光三年(公元1823年),杨名飏母丧回乡,见沘江水涨,为谋生,人们不避危险,仍乘筏过江,乃恻然“念先人成梁之意”,遂捐资倡建。桥建成后,取名为“青云桥”,“盖取康乐题石门,共登青云梯之意”。青云桥为铁链吊桥,架设在云龙县城石门的沘江两岸山壁之间。桥长36米,宽2.8米,桥底有5根铁链,上覆木板组成桥面,左右两边各有一条铁链作为扶手。桥的东西两端建有桥亭,东桥亭是原石门通往宝丰乡必经之道,为石券门,桥亭南门上方嵌有石刻《石门关》匾额一方,南面墙内嵌有杨名飏撰写的《新建青云桥碑记》,西桥亭为两层,上层塑有观音佛像,下层为往来通道,石壁上刻有隶书“衮……[详细]

78、茶马古道云南剑川段

茶马古道云南剑川段属于滇藏茶马古道的一部分。滇藏茶马古道的主线为大理→洱源→剑川→丽江→石鼓。沙溪历史悠久,早在2400年前,这里的经济很发达,不仅能冶铸精美的青铜器,还开始冶炼铁器。从沙溪鳌峰山出土的玛瑙珠、绿松石、海贝等东南亚地区产物看,这里已经是对外交流的通道。南诏、大理国时期,以寺登街为中心的沙溪地区,已是滇西北交通要衢。茶马古道云南剑川段始于沙溪镇鳌凤村南山脚,经福寿长村村道后沿平甸公路折至鳌凤古城隍庙后折至鳌凤村后沿村内小道上鳌峰山,从鳌峰山中间穿过到达沙溪中学前道路,沿路至南寨门,过南寨门达寺登街街场,折向北古宗巷结束。古道全长约4.2千米,是由古道、照壁、桥梁、寺庙、民居组成的一条文化线路。剑川段还涵盖玉津桥、石鳌桥等重要古道遗迹。有古桥(含遗址)4座,古村落1处,古集市1处……[详细]

79、南诏太和城遗址

南诏太和城遗址位于云南省大理市七里桥乡太和村西的鹤顶峰麓,距大理古城南7.5公里,是一座山坡上的城市。古城西起佛顶峰,以南延伸至洱滨村,长3350米,以北延伸至洱海岸边,长3225米,全城面积约3平方公里。太和城原为河蛮(白族的先民)所建立的城邑。唐开元二十五年(公元737年),南沼王皮罗阁在唐王朝的支持下,攻占太和城。次年(公元738年)以太和城为都城建立南诏政权,直到唐大历十四年(公元779年)南诏王异牟寻迁都羊苴咩城(今大理古城西)止,历时42年,太和城是南诏前期的都城。山顶有金刚城,建有鹤顶寺,在洱海金梭岛上建有南诏避暑宫,城内立有著名的南诏德化碑,可供考察、游览。太和城一直到明朝后才逐渐荒废,现在保留着一些断壁残垣。现存苍山顶的金刚城及南、北两道城墙。城墙多依山势用土夯筑而成,残存……[详细]

80、南薰桥

南薰桥,位于宾川县城南12公里的国家级历史文化名镇州城镇南。始建于明嘉靖二十三年(1544年),清光绪二十三年(1897年)重修。桥为单孔石拱风雨桥,全长15.6米,宽5.16米,孔高4米。桥为两头牌楼式门,桥廊中间起歇山顶方形亭阁1间。明代李元阳、清代黎洪熙为桥作过碑记。南薰桥是我县建筑时代最早、保存较为完好的古代桥梁。1936年4月20日,贺龙、任弼时、关向应、肖克率领的红军二、六军团长征过宾川时,在此打响了攻打宾川县城的战斗,经过1天的激战,红军以毙敌178人、击伤129人、俘敌300人的战果,取得了战斗的全面胜利。该战役为红二、六军团途经滇西最为激烈的攻坚战,红军攻克州城后继续北上。南薰桥是研究红军长征历史重要的实物资料。1988年5月,南薰桥(含周官营红军标语)被大理州人民政府公布……[详细]