佛山市旅游景点介绍

广东省 顺德区 南海区 禅城区 三水区 高明区 佛山市文物古迹 佛山市红色旅游 佛山市名人故居 佛山市博物馆 佛山市十大祠堂 佛山市十大古村 4A景区 佛山市十大景点 佛山市十大免费景点 全部 佛山市特产 佛山市美食 佛山市地名网 佛山市名人 [移动版]

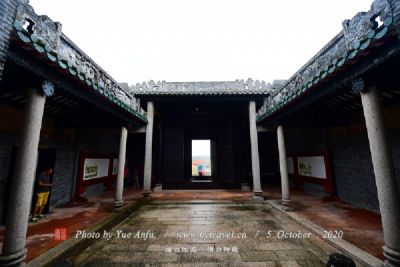

101、龙潭刘氏大宗祠

龙潭刘氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭村安教大社A6号前。清道光五年(1825)建筑,中华民国十三年(1924)重建,2004年再重修。坐东北向西南,三间三进带左青云巷,总面阔16.14米,进深47.02米。硬山顶,灰塑脊,镬耳封火山墙,青砖墙,麻石及红砂岩石脚。白石门额阴刻“刘氏大宗祠”,落款为“民国甲子年重建李翰芬书”。头门、中堂的前廊均置鳌鱼托脚。步梁略呈月梁形式,梁上通体雕刻麒麟、缠枝花草、戏剧场景等纹饰,雕刻繁缛精致。木雕封檐板、人物挑头相当精致。麻石栏杆浮雕人物、花瓶。门枕石上浮雕仙童、仙鹤。墙楣存“醉中八仙”等多幅壁画,精美且保存较完整。祠堂雕刻水平较高,该祠是顺德保存较好、规模较大的祠堂建筑。廊内存《后垂远会碑记》,具史料价值。2009年7月,龙潭刘氏大宗祠被列入第四……[详细]

102、前所何公祠

前所何公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇西北村西岸大路13号。西岸何姓四世祖前所公的私伙祠。始建于明末清初,清光绪二年(1876)重修。坐东北向西南,三间三进带左青云巷,中路面阔13米,总进深46.3米。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,素胎瓦当、滴水剪边,青砖墙,红砂岩石、麻石脚。头门进深两间11架,前廊三步。墙楣存多幅壁画,澜石麦维宽作,保存较完整,并有光绪丙子年款。木檐枋上通体浅浮雕瑞兽、花草,枋上以柁橔隔架,柁橔雕成狮子状,较为特别。红砂岩石檐柱及柱础,低矮的红砂岩石包台,红砂岩石门框,麻石门枕石上浮雕法器。后堂进深三间13架,前三步,后四檩搁墙。明间上方置蚝壳横披。祠堂建筑风格沉稳古朴,具有艺术价值。 2009年7月,前所何公祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

103、众涌大桥

众涌大桥俗称大桥头。位于广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村天后古庙前。始建年代不详,清嘉庆七年(1802)孟夏重修。大桥东北-西南走向,桥长17.7米,阔2.65米.为单孔石梁桥。两边桥墩以花岗岩石质为主,夹杂红砂岩石。桥面由七块花岗岩石板平铺而成,桥身阳刻“大桥”楷书。上款为“嘉庆柒年”,下款为“孟夏重修”。两旁各有10级麻石阶。其中第一阶用小块麻石并排铺成,其余用一块麻石横铺而成。该桥保存完整,纪年清晰,有一定价值。 2009年7月,众涌大桥被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

104、玉麟桥

玉麟桥位于广东省佛山市顺德区乐从镇水藤村下沙坊。清道光八年戊子(1828)建,跨水腾涌,连接下沙村与水藤旧大路。桥东北西南走向,为单孔梁式石板桥。花岗岩石桥墩,刻有 “此桥头借邓永锡堂地”。桥面由五条长条花岗岩石构筑。桥身两侧正中都阴刻“玉麟桥”三字,上款为“道光八年戊子”,下款为“阖堡鼎建,钟宝兴造”。桥头上各有两条石栏杆望柱。桥一边有石阶7级,一边有石阶6级。桥头有桥碑,刻有“石梁重大,耕牛止许渡水来往,不得踏桥,道光八年通堡公泐”,反面有“通堡公议,石梁重大,耕牛止许渡水来往,不得踏桥,永为禁戒”。该桥与相关的传说,具有一定艺术、民俗价值。 2009年7月,玉麟桥被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

105、龙眼古桥

龙眼古桥当地俗称“石桥头”。位于广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村,跨石桥头涌,连接龙渚街与石桥街。始建年代不详,清咸丰版《顺德县志》记载“曰:古桥,道光二十八年(1848)重修,相传以此为安,然访册无据”。桥东南西北走向,双孔石梁桥。长21.3米,宽2.4米。中间以红砂岩、花岗岩石块砌成桥墩,双向均置花岗岩分水尖。两侧桥墩为红砂岩石质。桥面以中间桥墩为中心,向两岸斜伸。桥面各由五条石组成。桥东边设6级麻石阶,桥西边设8级麻石阶。桥两头均有石碑记载有关此桥的“通乡公禁”。此处曾是龙眼通往大良的主要通道,具有很好的历史与艺术价值。 2009年7月,龙眼古桥被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

106、富裕贝丘遗址

富裕贝丘遗址位于广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村石涌路凤咀岗山麓。1961年5月发现。采集到绳纹、方格纹夹砂陶釜残件、泥质方格纹陶罐残片、河蚌蚬贝壳等。经省博杨式挺同志鉴定,该遗址为汉代遗址。当时县人民委员会设立保护标志——石碑,碑记中“距今三千多年渔猎时代人类文化遗物”与所公布的年代“汉代”不符,现一般认为应是汉代遗址。碑高77cm,宽49 cm。是顺德目前所存极少的贝丘遗址。2006年1月8日,富裕贝丘遗址被列入第三批顺德区文物保护单位。……[详细]

107、诰赠都御史祠

诰赠都御史祠位于广东省佛山市顺德区乐从良教南便街一巷8号。明弘治八年(1495),为纪念都察院右副都御史何经而建。光绪十年甲申(1884)重修,2003年村民自筹资金重修。坐西南向东北,三间三进左边带一衬祠。总面阔24.4米,总进深49米。硬山顶,灰塑博古脊,镬耳山墙,素胎瓦当,青砖墙。头门进深两间10架,前设四架轩廊,在顺德祠堂中少见。轩廊梁架呈月梁形式。中堂进深三间十架,前双步廊,后单步廊。后堂进深三间19架,前设四步廊,后六步廊。檩间距离较密集。整体形制保存较好,头门前廊宽阔轩廊为其他祠堂所不见。据族谱记载,何经是顺德建县后最早登上龙虎榜的人,曾任都察院右副都御史。为纪念何经为朝廷立下的汗马功劳,明弘治皇帝孝宗朱祐樘赐建此祠堂。该祠具有较高艺术、历史价值。 2009年7月,诰赠都……[详细]

108、翠庵朱公祠

翠庵朱公祠位于广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村心屋路心南三闸巷1号。始建于明代,清咸丰元年(1851)重修。坐西北向东南。原为四进,现存头门、牌坊、中堂等三进及左侧的青云巷门。主体建筑总宽15.2米,总深48.8米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,青砖墙,头门为麻石脚,中堂为红砂岩石脚。头门进深十一架,前置三步梁,装饰斗栱、驮墩、鳌鱼与花卉等;第二进牌坊为清代建筑风格的三间三楼石牌坊,正面阴刻“义德流芳”、“天启二年”等,背面阴刻“仁心为质”、“嘉靖甲申年”等铭文。中堂孝思堂面阔三间,进深三间九架,前后双步廊。各梁装饰斗拱、驮墩等构件。心间采用穿斗与抬梁混合式五架梁,各梁为月梁形式;屋顶较和缓;地面铺红砂岩或鸭屎石。该祠设有牌坊,形制较独特,兼具明清建筑风格,能反映顺德祠堂发展历程,有一定价值。……[详细]

109、棠溪甘公祠

棠溪甘公祠位于广东省佛山市顺德区陈村镇大都村渤海大街。始建于明万历年间(1573-1619),清嘉庆九年(1804)重修。为纪念甘氏六世祖棠溪公而建。坐西北向东南。面阔三间12.6米,进深三进31.3米。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,素胎瓦、滴水剪边,青砖墙,红砂岩石脚。头门红砂岩石门框。设有低矮的红砂岩石包台。二进为三间五楼牌坊。龙舟脊,青砖墙。左右拱门阳刻“端庄”、“严敬”。堂内存嘉庆九年的“复修六世祖祠碑记”。该祠与临近甘氏家庙、云叟甘公祠、渤海书院等建筑,形成较壮观的祠堂群。2009年7月,棠溪甘公祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

110、陈永思堂水步

陈永思堂水步位于广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐居委关东大道东北楼前马齐大涌边。始建年代不详,清道光二十七年(1847)重建。坐东北向西南,面向马齐大涌。中砌麻石平台,前有台阶上下船。麻石砌的后墙上嵌有石匾额,长2.6米,宽0.85米。阴刻篆书“陈永思堂水步”,落款为“道光丁未重建 容驷书”。平台两边各以15级麻石台阶登上关东大道。昔日此处可供一艘大型人力车渡湾泊,每天往返大良一次,村民将该水步与东边原有的“陈崇本堂水步”合称为“大良(渡)埠头”。该步头是考察顺德宗族与社会的运作方式,以及交通历史的实物。 2009年7月,陈永思堂水步被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

111、岑桑祖居

岑桑祖居位于广东省佛山市顺德区乐从葛岸北区北华街1号。清建筑风格。原为奉政大夫第,著名作家、出版家岑桑幼年时曾在此-。坐西南向东北,面阔三间9.3米,进深二进10.7米。硬山顶,灰塑博古脊,镬耳山墙,素胎瓦当,青砖墙,麻石脚。头门凹肚式。前三檩搁墙,后四架梁。墙楣灰塑有“平步泗合造”字样。麻石门框,存木门及木趟栊。后堂进深一间11架。建筑木檩搁墙或以瓜柱承托梁架及檩条。头门次间和后堂均以木板分隔出0-,木楼板置铁漏窗。栏板雕有花鸟、诗句,尤其精致。该建筑具岭南典型民居风格,是研究岑桑先生及广东文化活动的资料,具有一定历史、艺术价值。 2009年7月,岑桑祖居被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

112、紫阳学校旧址

紫阳学校旧址位于广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村校前路11号。坐东北向西南,1948年仙涌村朱氏族人仿照黄埔军校图则中的教学室建造,并请国民党元老于右任题字。两边对称排列各四栋房屋,中部为操场,并设置门卫室两间。共设课室7间,各宽12.736米,深7.25米。主体四边围以走廊,呈回字形砖木结构,由砖柱、砖墙支承课室。左边第一间教务处,面阔12.261米,主体建筑前有走廊,廊由四根圆柱形砖柱支承。学校整体形制完整,是顺德少见的近现代建筑群体。2009年7月,紫阳学校旧址被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

113、景崖黄公祠

景崖黄公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇右滩锦兰坊一巷1号。祀奉右滩黄姓六世祖景崖公。清光绪十一年(1885)重修,存清中期建筑风格。坐西南向东北,广三路,总面阔29米,中路面阔三间13.4米,进深两进深41.6米,占地面积达1200多平方米。硬山顶,灰塑脊高大,人字封火山墙,青砖墙,鸭屎石、红砂岩石脚。头门前廊梁架雕刻精美。墙楣“醉酒图”存光绪十一年年款。后堂进深五间18.5米。前为三组轩廊。中为七架梁。后三步廊。结构较独特。后堂前两庑体量较大。祠堂木雕十分精细,驼峰雕刻花卉及麒麟、鸟雀等,鳌鱼托脚鳞、须、脚等细节较讲究。部分梁架稍呈月梁形式。该祠规模较大,也具有一定的艺术价值。2011年9月,景崖黄公祠被列入第五批顺德区文物保护单位。……[详细]

114、资政大夫梁公祠

资政大夫梁公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村东北大道58号。建于清咸丰九年(1859)。坐西北向东南。面阔三间10.2米,进深两进25.3米。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,素胎瓦当,青砖墙,麻石脚。头门进深两间11架。以柁橔、斗栱及回字形梁架承托。麻石檐柱。后堂进深三间13架,以瓜柱承托后堂梁架及檩条。四根木金柱。祠堂规模不大,装饰简单,但回字形梁架顺德少见。 2011年9月,资政大夫梁公祠被列入第五批顺德区文物保护单位。……[详细]

115、东庄陈公祠

东庄陈公祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇马齐居委关东大街41号。明万历年间(1573—1619),为祀奉马齐陈姓八世祖而建。坐西北向东南,三间三进, 带左路建筑。中路面阔11.60米,进深37米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,灰碌筒瓦,素胎瓦、滴水剪边,青砖墙,鸭屎石脚。头门前廊双步,前廊步架略有弧度,步架间有木雕托脚。第二间梁架的梁头雕成如意状。砖雕花窗,边框雕刻精细的博古、花卉图案。祠堂石柱多为八棱形鸭屎石质,鸭屎石门框及地面,屋顶曲线和缓。头门前廊、中堂梁架呈较明显的月梁形式。祠堂明代建筑风格犹存。 2009年7月,东庄陈公祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

116、梁氏二世祖祠

梁氏二世祖祠位于广东省佛山市顺德区北滘镇林头居委圩地街。明末清初始建,存清代风格。坐东北向西南,由头门和后堂组成,总面阔9.91米,总进深16.6米。头门为两柱单牌坊,石柱前后为抱鼓石,五脊庑殿顶,明间额枋上施三跳驼峰斗栱托屋顶,碌灰筒瓦,素胎瓦剪边,灰塑龙船脊,匾额上刻“梁氏二世祖祠”。牌坊两侧各建有一硬山顶偏房,墙檐间施砖雕纹饰。后堂光裕堂硬山顶,灰塑龙舟脊,素胎瓦滴水剪边,青砖墙,麻石脚。进深三间9架,前后双步廊。梁头雕有如意纹饰。两次间各开砖雕花窗,砂岩柱础,有柱櫍。牌坊式头门在顺德祠堂中较少见,具有独特的建筑风格。2009年7月,梁氏二世祖祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

117、昆池卢公祠

昆池卢公祠位于广东省佛山市顺德勒流街道大晚村胜利大道大晚老人康乐中心院内。清代建风格,1999年重修。坐西北向东南。三间两进,带一青云巷、右路。总面阔18.7米,中路面阔12.4米,进深28.8米。花鸟灰塑博古脊,镬耳山墙,绿琉璃瓦当,滴水剪边,青砖墙,麻石脚。门额阴刻“昆池卢公祠”楷书,十分刚劲有力。麻石隔架科雕刻细致。门枕石高浮雕麒麟。石雀替、石挑头也颇精致。头门左山墙“门官土地福德正神”整块麻石雕成,为其它顺德祠堂所不见。青云巷置山水图案的灰塑脊。祠堂石雕、木雕、砖雕、灰塑艺术突出,在顺德祠堂中较突出。 2009年7月,昆池卢公祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

118、巨源欧阳公祠

巨源欧阳公祠位于广东省佛山市顺德区均安镇三华居委启明街44号。清道光年间(1821—1850)修建,民国三十年(1941)重修。坐西南向东北。三间两进带左右青云巷。总面阔17.5米,中路面阔11.7米,进深32米。硬山顶,屋顶较陡峭,灰塑脊,垂脊下置红色灰塑狮子,高大人字封火山墙,蓝、绿琉璃瓦当,滴水剪边,青砖墙,麻石脚。头门前设三步廊,中五檩搁墙,后双步廊。前廊步梁遍雕花鸟、瑞兽、人物故事图案。墀头为石雕,有别于一般的砖雕、灰塑。后堂进深三间10架,前后三步廊。祠堂灰塑、石雕、木雕生动丰富,墙楣“说仁义”、“讲道德”等多幅壁画保存较清晰,具有一定艺术价值。巨源欧阳公祠是较典型的清代后期宗祠建筑,其规模也较完整。 2009年7月,巨源欧阳公祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

119、隔塘邓氏大宗祠

隔塘邓氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区乐从镇水藤村隔塘大街10号。始建于明朝末年,清道光三年(1823)重建,1999年再重修。坐南向北,面阔三间12.5米,进深三进25.6米。硬山顶,灰塑龙舟脊,人字封火山墙,素胎瓦当,滴水剪边,青砖墙,麻石脚。头门进深两间8架,前设三步廊。前廊的雕花驼峰、木雕托脚以及砖雕墀头精致。中座为四柱三间三楼砖石牌坊。鸭屎石质构筑。正面刻有“文章华国”,背面为“诗礼传家”,在顺德祠堂中少见。后堂孔皆堂进深三间12架,前双步廊,后三步廊。步梁砍削成月梁形式,并存有鸭屎石柱。祠堂主体为清代建筑风格,遗存部分明代建筑构件,能反映祠堂的沿革,有一定价值。 2009年7月,隔塘邓氏大宗祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]

120、西马宁何氏大宗祠

西马宁何氏大宗祠位于广东省佛山市顺德区杏坛镇西马宁大巷二巷11号。始建于明代,清道光六年(1826)、咸丰十一年(1861)重修。坐东南向西北,三间三进,面阔15.30米,进深57.80米。硬山顶,龙舟脊,人字封火山墙,素胎瓦当,滴水剪边,青砖墙,麻石、红砂岩石脚。头门进深两间十三架,前设四步廊。门框内阴刻道光年款。门枕石、隔架科石雕精致生动。中堂列宿堂进深三间十一架,前后双步廊。前带麻石砌就的低矮月台。后堂进深三间十一架,前后双步廊。堂内存同治八年(1869)的圣旨木匾。祠堂石刻、木刻、砖雕、灰塑保留较好,壁画可辨出题款,是较具代表性的清代顺德宗祠建筑。2009年7月,西马宁何氏大宗祠被列入第四批顺德区文物保护单位。……[详细]